2008年08月28日

文化財の修復が見学できます

8/27(水)毎日新聞

朝刊に掲載されていた記事を紹介します。

9/13より順次、重要文化財4ヶ所の「修復現場の公開」があります。

公開されるのは、

知恩院集会堂(公開日13、14日 東山区)

西本願寺御影堂(公開日13日 下京区)・・・要予約

萬福寺松隠堂客殿(公開日21日 宇治市)・・・要予約

島田神社本殿(公開日21日 福知山市) です。

普段は見ることのできない部分を間近で見学し、昔の職人さんの仕事や建物の歴史、修復方法を知ることにより、文化財への感心を高めてもらおうと企画されたもの。

確かに、私達が通常お寺などで見ている建物は、全体のほんの一部分に過ぎません。美しい外観や重厚な建築物を支える陰の部分がどのようになっているのか、、、とっても興味がありますね。

本願寺と萬福寺の見学には事前予約が必要です。

(ハガキにて9/3締め切り。多数の場合は抽選)

詳しくは、京都府文化財保護課のホームページをご覧下さい。

らくたびレポーター 森

2008年08月27日

年に一度の「若冲忌」に行こう!数名追加募集のお知らせ

来る9月10日(水)は伏見の石峰寺にて「若冲忌」が開催されます。

時は江戸後期の1716年、錦市場の青物問屋の長男として

生まれた絵師・伊藤若冲は近年「奇想の画家」として人気が

急上昇しています。

今回の講座では、かつて売茶翁(高遊外)によって

「丹青(たんせい・絵画)活写の妙、神に通ず」と激賞された

天才絵師・伊藤若冲が晩年過ごした石峰寺を訪れます。

堂内に特別に設置された秘蔵の若冲の絵画は、なんとこの日

1日のみの特別公開です!!(美術館なら間違いなく長蛇の

列。ちなみに昨年の承天閣美術館では最高3時間待ち・・・)

お墓に詣でた後は、境内奥に広がる若冲が下絵を書いた

五百羅漢を見学します。そのストーリ性、スケールとも

圧巻で見ごたえ充分です。

もちろん付近の散策も充実。ぜひご参加をお待ちしております。

主催・申込み・問い合わせ/京都リビング新聞社

075(256)8418

月~金 10~17時受付 ※土日祝休

時は江戸後期の1716年、錦市場の青物問屋の長男として

生まれた絵師・伊藤若冲は近年「奇想の画家」として人気が

急上昇しています。

今回の講座では、かつて売茶翁(高遊外)によって

「丹青(たんせい・絵画)活写の妙、神に通ず」と激賞された

天才絵師・伊藤若冲が晩年過ごした石峰寺を訪れます。

堂内に特別に設置された秘蔵の若冲の絵画は、なんとこの日

1日のみの特別公開です!!(美術館なら間違いなく長蛇の

列。ちなみに昨年の承天閣美術館では最高3時間待ち・・・)

お墓に詣でた後は、境内奥に広がる若冲が下絵を書いた

五百羅漢を見学します。そのストーリ性、スケールとも

圧巻で見ごたえ充分です。

もちろん付近の散策も充実。ぜひご参加をお待ちしております。

主催・申込み・問い合わせ/京都リビング新聞社

075(256)8418

月~金 10~17時受付 ※土日祝休

2008年08月25日

久多川に映る幻影的風景

8月24日に、久多花傘踊りを見に行ってきました。「左京区久多」は京都市のかなり北東(福井県と滋賀県との県境まであと少し)の位置にあります。山と山の間には一面田畑が広がり、とてものどかな所でした。午後8時、地元の男衆が花傘を持って久多川上流の上の宮神社から大川神社(とても大きな杉の木が印象的でした)を経由して志古淵神社まで行列して歩きます。

花傘は地区ごとに違う花があしらわれ、中心に蝋燭が灯されています。男達はそれを片手で持ち、先頭をいく長老の長唄に合いの手をかけながら夜道を一列になって歩いていきます。

志古淵神社に到着すると、ひとたび花傘は本殿に奉納されます。境内では地元の方々による盆踊りが始まりました。音楽テープではなく男衆の力強い唄声が重低音を響かせていてしぶかったです。

その後、ふたたび花傘が取り出され、男衆が拝殿の前に集合し、花傘踊が奉納となりました。唄に合わせてゆっくりとしたリズムで花傘を右に左にと揺らせていきながら踊ります。

ひと区切り後に、拝殿に座していた神社の神官より花傘踊奉納への感謝とこれからの発展を願う言葉が述べられるのでありました。「五穀豊穣と民の繁栄を共に祈る」という日本の心を伝える伝統儀式をま近で拝見することができ、とても豊かな気持ちで帰路につく事ができました。

らくたびレポーター 松山

花傘は地区ごとに違う花があしらわれ、中心に蝋燭が灯されています。男達はそれを片手で持ち、先頭をいく長老の長唄に合いの手をかけながら夜道を一列になって歩いていきます。

志古淵神社に到着すると、ひとたび花傘は本殿に奉納されます。境内では地元の方々による盆踊りが始まりました。音楽テープではなく男衆の力強い唄声が重低音を響かせていてしぶかったです。

その後、ふたたび花傘が取り出され、男衆が拝殿の前に集合し、花傘踊が奉納となりました。唄に合わせてゆっくりとしたリズムで花傘を右に左にと揺らせていきながら踊ります。

ひと区切り後に、拝殿に座していた神社の神官より花傘踊奉納への感謝とこれからの発展を願う言葉が述べられるのでありました。「五穀豊穣と民の繁栄を共に祈る」という日本の心を伝える伝統儀式をま近で拝見することができ、とても豊かな気持ちで帰路につく事ができました。

らくたびレポーター 松山

2008年08月25日

洛北横断ツアー

8月24日に「雲ケ畑と広河原の松上げ」の当日昼の風景を見学に行ってきました。

雲ケ畑は「福蔵院」と「高雲寺」より向こうの山に櫓を立てて毎年違う「漢字一文字」を松明で灯す送り日の様なかたちとの事でした。それぞれのお寺のご住職さまやご家族の方々、突然現れた私達に説明をしていただきましてありがとうございました。おじいちゃま(前のご住職?)が「夜はこの庭が人でいっぱいになるんですよ」と笑顔でおっしゃっていらしたのが印象的でした。

続きまして、広河原の松上げ会場に到着。去年花背で見学した「松上げ」を思い出しました。大傘と、見学場所との距離が近く「これは迫力ありそう!」と夜見れないのが非常に残念でした。「来年ゆっくり見に来よう」と決意し広河原を後にして、夜に「花傘踊」が行われる左京区久多へ向かったのでありました。

らくたびレポーター 松山

雲ケ畑は「福蔵院」と「高雲寺」より向こうの山に櫓を立てて毎年違う「漢字一文字」を松明で灯す送り日の様なかたちとの事でした。それぞれのお寺のご住職さまやご家族の方々、突然現れた私達に説明をしていただきましてありがとうございました。おじいちゃま(前のご住職?)が「夜はこの庭が人でいっぱいになるんですよ」と笑顔でおっしゃっていらしたのが印象的でした。

続きまして、広河原の松上げ会場に到着。去年花背で見学した「松上げ」を思い出しました。大傘と、見学場所との距離が近く「これは迫力ありそう!」と夜見れないのが非常に残念でした。「来年ゆっくり見に来よう」と決意し広河原を後にして、夜に「花傘踊」が行われる左京区久多へ向かったのでありました。

らくたびレポーター 松山

2008年08月24日

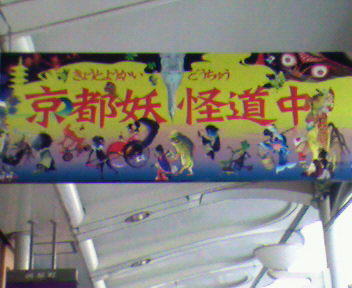

乗ってきました!! 嵐電妖怪電車

らくたびさんぽ講座「嵯峨野散策」を楽しんだ後、らくたびメンバーの方数人を巻き込んで、嵐電の妖怪電車にのってきました。

発車まで待ち時間が結構ありましたし、らくたびメンバーも半ば無理やり誘っていたので、本当に妖怪電車が駅構内に到着するまでチョットドキドキでした!

駅員さんに確かめると「走りますよ」と云う事でしたし、予定時間近くになると妖怪電車がお目当ての人がだんだん集まってきました。

おでこに目玉やほっぺにヒゲを描いた可愛い妖怪風の子供たちもいます。

定刻通り妖怪電車が到着!!

いつもは一両の電車が二両編成、しかも窓のブラインドを降ろし、社内の電灯は青白く光っておどろおどろしい雰囲気が一杯!

社内の天井のあいこちからは白いゴム手袋が不気味にぶら下がっています。

早く乗りた~い!

降りて来る人たちの中にはスタッフ妖怪に混じってコスプレの乗客扮する「自ら妖怪さん」もチラホラ!

なかなかステキな妖怪さん達でした。(スタッフの妖怪さん達より凝ってはるなぁ~)

車内では妖怪さん達は乗客の要求にこたえて大サービス!

一緒に座ったりカメラの前で「こわ~いポーズ」をとったり

怖がって泣き叫んでいる子供もいます。

心なしか、駅名を告げる車掌さんの声も妖怪っぽかったような....?

メチャクチャ楽しい妖怪電車でした。(もうちょっと乗っていたかったかも?)

ちなみに、「自ら妖怪さん」は運賃が50円になるとか。

私のわがままに付き合って、ご一緒してくださったらくたびメンバーの皆様、本当に有り難うございました。

らくたびレポーター 安達

発車まで待ち時間が結構ありましたし、らくたびメンバーも半ば無理やり誘っていたので、本当に妖怪電車が駅構内に到着するまでチョットドキドキでした!

駅員さんに確かめると「走りますよ」と云う事でしたし、予定時間近くになると妖怪電車がお目当ての人がだんだん集まってきました。

おでこに目玉やほっぺにヒゲを描いた可愛い妖怪風の子供たちもいます。

定刻通り妖怪電車が到着!!

いつもは一両の電車が二両編成、しかも窓のブラインドを降ろし、社内の電灯は青白く光っておどろおどろしい雰囲気が一杯!

社内の天井のあいこちからは白いゴム手袋が不気味にぶら下がっています。

早く乗りた~い!

降りて来る人たちの中にはスタッフ妖怪に混じってコスプレの乗客扮する「自ら妖怪さん」もチラホラ!

なかなかステキな妖怪さん達でした。(スタッフの妖怪さん達より凝ってはるなぁ~)

車内では妖怪さん達は乗客の要求にこたえて大サービス!

一緒に座ったりカメラの前で「こわ~いポーズ」をとったり

怖がって泣き叫んでいる子供もいます。

心なしか、駅名を告げる車掌さんの声も妖怪っぽかったような....?

メチャクチャ楽しい妖怪電車でした。(もうちょっと乗っていたかったかも?)

ちなみに、「自ら妖怪さん」は運賃が50円になるとか。

私のわがままに付き合って、ご一緒してくださったらくたびメンバーの皆様、本当に有り難うございました。

らくたびレポーター 安達

Posted by らくたびスタッフ

at 10:05

2008年08月24日

チョッと足を伸ばして清凉寺

今まで嵐山、嵯峨野に行くことがあっても、清凉寺へ行く機会がなかったのですが、今回のらくたび「 化野念仏寺の千灯供養と嵯峨野散策 」参加に先駆けてチョッと足を伸ばしてみました。

昨年「仁王門」に車が突っ込んで損傷が出たとのニュースを見て、気になっていたのですが、間もなく修復できそうで安心しました。

この階段を駆け上って「仁王門」にぶつかるとはすごいですね。損傷はほぼ扉だけのようで、また大きなけが人もなかったことは、お釈迦様のお蔭かも知れません。

雨のためか、立派な本堂(釈迦堂)、境内も人影が少なく、静寂な雰囲気を楽しむことが出来ました。(本日の歩行 17,490歩)

らくびレポーター 鴨田

2008年08月22日

京の六地蔵めぐり 桂地蔵

今日と明日は「六地蔵めぐり」です。(詳しい解説は、若村先生のコラムをご覧下さいね。)

今日と明日は「六地蔵めぐり」です。(詳しい解説は、若村先生のコラムをご覧下さいね。)六地蔵全てをめぐるのはちょっと無理ですが、六地蔵の一つである「桂地蔵」に寄り道してみました。

普段はほとんど人のいない境内も、今日はお参りの方がたくさんいらしています。

バスツアーに参加して、六地蔵めぐりをされている方の姿も見られます。

実は私、京都検定のテキストにも載っている「六斎念仏」の奉納を見たかったのですが、2年前を最後に中止されたとのこと。

お寺の方に理由を聞いたところ、「参加してくれる子供がいなくなったから」とのことでした。

残念なことですが、ゆとり教育や2学期制の導入で子供達の夏休みも忙しい今の御時世、仕方ないことなんでしょうかねぇ・・・

らくたびレポーター 森

2008年08月21日

止められないもの

いくら食べても飽きることのないお菓子・・・

いくら食べても飽きることのないお菓子・・・皆さんにも、きっとあると思います。

私にとってはこのあられがそうです。

嵯峨千鳥(鳴海屋)

(95g入 265円)

初めて食べたのはもう随分と昔、祖母の家でだったと思います。

以来、「お正月やし」、「旅行やし」、となんだかんだと理由をつけては食べ続けてきました。

昨日は「お盆やし」という理由で買っておいた分を開封。甘辛風味が止められず、一袋完食 (^-^) してしまいました。

春はお花見に、夏はビールのおつまみに、秋の夜長のお夜食に、冬は熱いお茶と一緒に・・・季節を問わず楽しめます。

(「鳴海餅」などでお買い上げいただけます)

らくたびレポーター 森

2008年08月21日

東福寺塔頭 霊雲院に来ています

臥雲の庭

空をゆうゆうと流れる雲と、渓谷より流れ出た水が雲の下を潜って大海へと流れてゆく様をあらわしています。

雲は夕陽に照らされ、赤く輝いています。

らくたび文庫

京の庭NAVI 枯山水庭園編より

訪れる人も少なく、今日は涼しく、とてもゆっくりさせていただきました。

らくたびレポーター奥村

2008年08月19日

代々の着物が勢ぞろい!

西陣の冨田屋では8月19日(火)~31日(日)お蔵の中からなつかしい着物を出してきてアンティーク着物展を開いています。

玄関で冨田屋のお嬢様たちがお出迎え

次々とお蔵の古いタンスの中から出してきた着物達が家中に飾ってあります。

祇園祭の御稚児さんの衣装

明治39年、冨田屋11代目の当主が祇園祭の御稚児さんを務めた時の装束をはじめ、明治、大正、昭和代々の女性達の日々をいろどり、大事に大事にしてきた数々の着物達......!

一枚一枚にていねいに施された染織や刺繍の技、上品な中にも現代にはない大胆な柄や色遣い。

どの着物にもその時代の両親や持ち主の優しい心づかいがいっぱい詰まっています。

文化財の町家の中で約130年間続いてきたこの家の「気」を感じながら一人でも多くの人に本物の西陣の女性の着物を楽しんでもらえたら嬉しいです!!

らくたびレポーター 安達

玄関で冨田屋のお嬢様たちがお出迎え

次々とお蔵の古いタンスの中から出してきた着物達が家中に飾ってあります。

祇園祭の御稚児さんの衣装

明治39年、冨田屋11代目の当主が祇園祭の御稚児さんを務めた時の装束をはじめ、明治、大正、昭和代々の女性達の日々をいろどり、大事に大事にしてきた数々の着物達......!

一枚一枚にていねいに施された染織や刺繍の技、上品な中にも現代にはない大胆な柄や色遣い。

どの着物にもその時代の両親や持ち主の優しい心づかいがいっぱい詰まっています。

文化財の町家の中で約130年間続いてきたこの家の「気」を感じながら一人でも多くの人に本物の西陣の女性の着物を楽しんでもらえたら嬉しいです!!

らくたびレポーター 安達

Posted by らくたびスタッフ

at 22:27

2008年08月17日

妙法の麓で

8月15日 、涌泉寺の「松ケ崎題目踊り」へ行ってきました。鎌倉時代、日像上人の広めにより村人が天台宗から法華宗に改宗した際、住職であった実眼が法華題目を唱えて村人達と共に踊り、喜びあったことから始まる長い歴史を持つ踊りです。

2部構成に分かれていて、「題目踊り」では「南無妙法蓮華経」の題目を唱えつつ、体をかがめて扇子を表裏に返しながら進んでいきます。

いわゆる「音楽テープ」はなく、男性陣・女性陣が掛け合いながら唄いあう姿はとても心に響く重厚感がありました。

休憩の後始まる「さし踊り」は、「♪花の都の~」と軽快な音頭で踊りが続きます。

この行事のスケジュールを聞いてびっくり!15日は午後8時から始まり、16日は「妙法の送り火」が終わった後午後9時頃から行うとのことです。皆さんお疲れなのにすごいですね~。京都の伝統文化を支える方々の熱い思いを感じる事が出来ました。

らくたびレポーター 松山

2部構成に分かれていて、「題目踊り」では「南無妙法蓮華経」の題目を唱えつつ、体をかがめて扇子を表裏に返しながら進んでいきます。

いわゆる「音楽テープ」はなく、男性陣・女性陣が掛け合いながら唄いあう姿はとても心に響く重厚感がありました。

休憩の後始まる「さし踊り」は、「♪花の都の~」と軽快な音頭で踊りが続きます。

この行事のスケジュールを聞いてびっくり!15日は午後8時から始まり、16日は「妙法の送り火」が終わった後午後9時頃から行うとのことです。皆さんお疲れなのにすごいですね~。京都の伝統文化を支える方々の熱い思いを感じる事が出来ました。

らくたびレポーター 松山

2008年08月13日

河原町通「百鬼夜行絵巻」

現在、河原町通(三条から四条間)で「京都百鬼夜行絵巻」が開催されています。

これは商店街のアーケードにオリジナルの妖怪をデザインした和傘風の装飾を展示するものです。

お豆腐、京野菜、女流文学、お漬物、京都タワー、紅葉、お茶、人力車・・・など京都の名所や名物をちょっぴり皮肉ったユニークな妖怪達が大集合。

夜には明かりが灯るそうですので、河原町を歩く時は「上に注目」です。

(展示は8月31日まで)

らくたびレポーター 森

2008年08月12日

2008年08月12日

法然上人 大原問答の地

勝林院の阿弥陀如来坐像。

勝林院の阿弥陀如来坐像。法然と比叡山の僧による問答が行われた時の 「証拠の阿弥陀」と呼ばれています。

らくたびレポーター奥村

2008年08月10日

五山の送り火の前に

今週はいよいよ五山の送り火ですが、

その前に夏の夜空を彩るペルセウス座流星群が極大日を迎えます。

HP等では今週8月12日の午後8時頃ピークを迎えるそうですが、

月明かりがあり見にくいので、夜半過ぎてから月が沈む13日未明が良いようです。

京都市内では中々見にくいかもしれませんが、雲がなく、出来るだけ暗い所、

広くて空を見渡せる場所で放射点のペルセウス座の方向が高い位置にあれば、

良好だと思います。

寝ながら見ると楽なので、夜露対策も兼ねて防水加工されたマットやシートなど

持っていけばいいと思います。

私も以前るり渓や和歌山で見て感動しました。

一度天体関連のHPを覗いてみてはいかがですか。

らくたびレポーター森川

その前に夏の夜空を彩るペルセウス座流星群が極大日を迎えます。

HP等では今週8月12日の午後8時頃ピークを迎えるそうですが、

月明かりがあり見にくいので、夜半過ぎてから月が沈む13日未明が良いようです。

京都市内では中々見にくいかもしれませんが、雲がなく、出来るだけ暗い所、

広くて空を見渡せる場所で放射点のペルセウス座の方向が高い位置にあれば、

良好だと思います。

寝ながら見ると楽なので、夜露対策も兼ねて防水加工されたマットやシートなど

持っていけばいいと思います。

私も以前るり渓や和歌山で見て感動しました。

一度天体関連のHPを覗いてみてはいかがですか。

らくたびレポーター森川

2008年08月10日

堀川の遊歩道(?)

先週土曜日に堀川通を歩いていると偶然工事中の堀川遊歩道(?)を見かけました。

近所の方に伺いましたが「来年の3月頃には完成じゃないかな?」とおっしゃってました。

一応写真も撮って来たので載せてみました。

らくたびレポーター森川

近所の方に伺いましたが「来年の3月頃には完成じゃないかな?」とおっしゃってました。

一応写真も撮って来たので載せてみました。

らくたびレポーター森川

2008年08月09日

加茂神社発見

滋賀県米原市の醒ヶ井に地蔵川という川が流れています。

この地蔵川には、キンポウゲ科の水中生の多年草で、清流にしか育たない白い可憐な「バイカモ」という花が咲いています。

この花を撮りに行ったところ、「加茂神社」を発見しました。

鳥居の表札(?????正式名称をご存知の方、教えてください)に「別雷皇宮」と書かれています。

上賀茂神社と関係が深いようですね。

らくたびレポーター 鴨田

この地蔵川には、キンポウゲ科の水中生の多年草で、清流にしか育たない白い可憐な「バイカモ」という花が咲いています。

この花を撮りに行ったところ、「加茂神社」を発見しました。

鳥居の表札(?????正式名称をご存知の方、教えてください)に「別雷皇宮」と書かれています。

上賀茂神社と関係が深いようですね。

らくたびレポーター 鴨田

2008年08月09日

八坂の塔と文の助茶屋

バス停「清水道」から歩いて数分、石畳の坂道から見上げると青空を背景にした「八坂の塔」は、まさに絵葉書の京都です。

花より団子、先に昨夏からの積み残しである「文の助茶屋」へ。

思ったよりお客の入りが少ないのは、この飛び切りの暑さのせいかも。

「宇治ミルクしぐれ」を注文。

宇治シロップがたっぷりかかったところを一口。

甘~い。

決して甘すぎるのではなく、体に染み入る程よい甘さにうっとり。汗がみるみる引いていくのがわかります。

八坂の塔は、二層まで拝観することが出来ました。

のぼり専用という急な細い階段を手すりにつかまり一段一段慎重に上がります。

この階段はメタボ体型にはこたえます。

やっとのことで二層にたどり着くと、先ほど引いたはずの汗がどっと噴出してきました。

江戸時代には五層まで上がらせてもらえたとか、二層で十分です。

らくたびレポーター 鴨田

花より団子、先に昨夏からの積み残しである「文の助茶屋」へ。

思ったよりお客の入りが少ないのは、この飛び切りの暑さのせいかも。

「宇治ミルクしぐれ」を注文。

宇治シロップがたっぷりかかったところを一口。

甘~い。

決して甘すぎるのではなく、体に染み入る程よい甘さにうっとり。汗がみるみる引いていくのがわかります。

八坂の塔は、二層まで拝観することが出来ました。

のぼり専用という急な細い階段を手すりにつかまり一段一段慎重に上がります。

この階段はメタボ体型にはこたえます。

やっとのことで二層にたどり着くと、先ほど引いたはずの汗がどっと噴出してきました。

江戸時代には五層まで上がらせてもらえたとか、二層で十分です。

らくたびレポーター 鴨田

2008年08月09日

東寺

らくたび京都講座で東寺とその周辺について教えていただいた翌日、復習にと東寺へ行って参りました。東寺に惚れ込んで南区へ引っ越した訳ではありませんが、毎日マンションの廊下から見える五重の塔に季節を感じ、今ではすっかり心のシンボルになってしまいました。毎日どれだけ眺めても決して飽きのこない建造物もなかなかないですよね。しかし、まだまだ東寺・五重の塔についての知識は浅く、邪鬼が一層目にいることをらくたび文庫ワイド版で知ってチェックチェック!これからもどんどん知識を深めて「東寺の達人」になりたいと思います。

らくたびレポーター 松山

2008年08月09日

我が家のお精霊迎え

今日は朝から「お精霊迎え」に来ています。ただ今、朝の7時40分。

今日は朝から「お精霊迎え」に来ています。ただ今、朝の7時40分。お精霊迎えといえば一般的には「六道珍皇寺」が知られていますが、我が家のお迎え場所は「千本釈迦堂」です。

お迎え方法は、お塔婆に戒名を書いてもらって納めるだけ、といたってシンプル。六道珍皇寺で見られる高野槙はこちらにはありません。

ただ、特別に開放されている本堂の中で、先祖の霊を迎える「迎え鐘」をつく(下に引っ張るスタイル)のはこちらでも同様です。

今日はらくたび文庫ワイド版『京都 国宝の美』で予習してきたおかげで、本堂の柱に残る応仁の乱の刀槍の跡も見ることができました。

さてと、、、これでお盆の準備は万全です!

らくたびレポーター 森

緑の紅葉がきれいな参道。

緑の紅葉がきれいな参道。