2008年05月30日

お気に入りのシリーズ

『源氏物語』、『平家物語』、『枕草子』・・・

『源氏物語』、『平家物語』、『枕草子』・・・京都は多くの文学の舞台となってきました。物語を読んでいれば、京都歩きの楽しさも深まります。

・・・と、わかっていても、なかなか取っつきにくいのが古典文学の世界。私も何度挫折してきたことか。

そんな私が一年前に出会ったのがこのシリーズです。

角川ソフィア文庫

【ビギナーズ・クラシック】

★☆オススメポイント★☆

その1.表紙がかわいい(意外と重要ですよね?)

その2.わかりやすい現代語訳

その3.暮らし、風習、社会背景などをイラストを交えて紹介

私もまだまだ理解ができていないところがありますが、少しずつ物語の世界を味わっていきたいと思っています。

らくたびレポーター 森

2008年05月24日

仏足石情報求ム

今年の3月にらくたびを通して「仏足石」について勉強を深める機会を頂きました。

今年の3月にらくたびを通して「仏足石」について勉強を深める機会を頂きました。仏足石とは、お釈迦様の足跡が刻まれた石のことで、仏像が作られる以前から、人々が信仰の対象としてきたものです。

3月に勉強をしたものの、実はすっかり忘れていたのですが、5月のらくたび京都さんぽで高山寺に行った時にご案内をして頂き、仏足石熱が復活(?)しました。

写真は智積院の仏足石で、インドのブタカヤ寺院に残るものを模して作られたそうです。

調べてみたところ京都には、清水寺、高山寺、法然院など14ヵ所にあるらしいのですが、他の場所がわかりません。

どこかでご覧になった方がいらっしゃいましたら、情報をお寄せ頂けると嬉しいです。

らくたびレポーター 森

2008年05月18日

天龍寺

天龍寺 曹源池庭園はとっても美しいです。 お天気もいいので借景の愛宕山もきれいに見えてます。

天龍寺 曹源池庭園はとっても美しいです。 お天気もいいので借景の愛宕山もきれいに見えてます。らくたび文庫の写真アングルを真似て撮りました!

午後は、京都さんぽです。優雅な三船祭、楽しみです〜。

らくたびレポーター 奥村

2008年05月17日

智積院のサツキは・・・

智積院庭園へサツキを見にへ行って来ました。

智積院庭園へサツキを見にへ行って来ました。街中でサツキが咲くのを見るたびに、この庭園のことが気になっていた今日この頃・・・

開花状況は、5月17日現在「1分咲き」(ちょっと行くのが早過ぎました)、見頃は例年通り、5月下旬〜6月中旬となりそうです。

しかし、サツキは咲いていなくとも、豊かな緑、滝の水音、鳥のさえずり、風の音、、、自然の美しさが楽しめる庭園です。

『らくたび文庫―京の庭NAVI 池泉庭園編―』を持って行くと、より一層楽しめますよ。

らくたびレポーター 森

2008年05月08日

会いに行ってきました 明恵上人慈愛の仔犬に

どうしても明恵上人慈愛の木彫の仔犬に会いたかったのです。

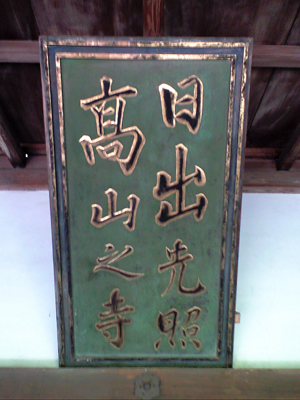

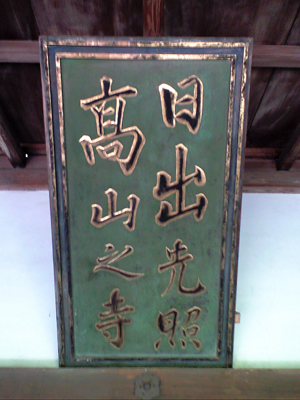

国宝の石水院は鎌倉時代に明恵上人が後鳥羽上皇より学問所として賜った建物で、上人が入寺していた時代の唯一の遺構です。

南面の長押の上には日出先照高山之寺と書かれた後鳥羽上皇勅額が掲げられています。

お目当ての仔犬は室内のガラスのケースに入れられていました。

この仔犬は運慶作と伝えられる高さ25.5cmの木彫りの置物ですが、水晶のような玉がはめ込まれたつぶらな瞳で小首をかしげ、幼い両足を立てて座っている姿はいつまで見ていても飽きません。自然に顔がほころんできます。

仏法への求道の為に右耳を自ら切り落としたという強い意志を持った明恵上人ですが、反面、月や自然を愛し純情で心優しくいつも机辺にこの仔犬を置きこよなくいとおしんだと伝えられています。

こじんまりとした石水院ですが、室内には白衣の観音様や模写ではありますが鳥獣人物戯画や明恵上人が亡き母への深い思慕を託したという仏眼仏母図等見所がいっぱいです。

今は屋根の杮葺きの改修工事中の足場やネットがあってちょっと?ですが南の縁からの眺めは楓の新緑があふれ心が洗われます。

やっと会えた仔犬ちゃん。あんまり可愛いのでレプリカを連れて帰りました。

らくたびレポーター 安達

国宝の石水院は鎌倉時代に明恵上人が後鳥羽上皇より学問所として賜った建物で、上人が入寺していた時代の唯一の遺構です。

南面の長押の上には日出先照高山之寺と書かれた後鳥羽上皇勅額が掲げられています。

お目当ての仔犬は室内のガラスのケースに入れられていました。

この仔犬は運慶作と伝えられる高さ25.5cmの木彫りの置物ですが、水晶のような玉がはめ込まれたつぶらな瞳で小首をかしげ、幼い両足を立てて座っている姿はいつまで見ていても飽きません。自然に顔がほころんできます。

仏法への求道の為に右耳を自ら切り落としたという強い意志を持った明恵上人ですが、反面、月や自然を愛し純情で心優しくいつも机辺にこの仔犬を置きこよなくいとおしんだと伝えられています。

こじんまりとした石水院ですが、室内には白衣の観音様や模写ではありますが鳥獣人物戯画や明恵上人が亡き母への深い思慕を託したという仏眼仏母図等見所がいっぱいです。

今は屋根の杮葺きの改修工事中の足場やネットがあってちょっと?ですが南の縁からの眺めは楓の新緑があふれ心が洗われます。

やっと会えた仔犬ちゃん。あんまり可愛いのでレプリカを連れて帰りました。

らくたびレポーター 安達

2008年05月07日

大田神社のカキツバタ 見頃は5月10日頃でしょう

5日の京都さんぽ・上賀茂神社競馬神事の後、大田神社を訪れました。

カキツバタは三分咲きほどでした。

道路からの撮影なので、「こんな咲き具合か〜っ」て感じでご覧ください

今週末くらいに、満開になりそうですね。

らくたびレポーター 奥村

カキツバタは三分咲きほどでした。

道路からの撮影なので、「こんな咲き具合か〜っ」て感じでご覧ください

今週末くらいに、満開になりそうですね。

らくたびレポーター 奥村

2008年05月06日

なんじゃもんじゃの木

みなさん、突然ですが、「なんじゃもんじゃの木」をご存知ですか?「なんじゃもんじゃ」は学名:一葉たご(ひとつばたご)という木犀(もくせい)科の植物です。

みなさん、突然ですが、「なんじゃもんじゃの木」をご存知ですか?「なんじゃもんじゃ」は学名:一葉たご(ひとつばたご)という木犀(もくせい)科の植物です。中国福建省原産で長崎県対馬、岐阜県木曽川周辺などに分布していますが、京都では目にすることが少ない植物だと思います。

その「なんじゃもんじゃの花」が洛西ニュータウンの高島屋東側の並木道で咲き始めました。

雪をかぶったような白い花が、青く澄んだ五月の空に映え、とてもきれいです。

すぐ近くには天然温泉(竹の郷温泉)も湧いていますので、温泉セットを持って、ぜひ遊びにいらして下さい。

らくたびレポーター 森

2008年05月05日

旬彩づくし

大徳寺の近くにある「草味庵 きおり」でお昼ご飯を頂きました。

大徳寺の近くにある「草味庵 きおり」でお昼ご飯を頂きました。写真は看板メニューの「旬彩づくし」の一部です。

以前は割烹として営業をされていただけに、一つ一つ丁寧に作られたお料理には、季節の野菜がたくさん使われていて、まさに「旬彩づくし」。「春から初夏に移りゆく今」を味わうためのお料理です。

写真には載っていませんが、この他に炊き物、手打ちうどん、デザートも付いた充実のセットです。(ちなみにお値段は1800円)

デザートの「お煎茶アイス」は茶葉がそのまま残っていて、口の中でお茶の風味が広がる美味しさ。さすが「大徳寺の茶面」のご近所さんです。

大徳寺にお出かけの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

(北区大宮通北大路上る1筋目西入る)

らくたびレポーター 森

2008年05月03日

乙訓寺に行ってきました

長岡天満宮から北へ約十分ゆるい傾斜が続く坂道を行くと到着です。

山門の前まで近づくと、もう、甘い優しい花の香りがほのかに漂っています。

境内に入ると期待以上!

山門のすぐそばから本堂の方へ参道の両側に満開のボタンがずらりと

並べられていて、これが本当の花道!! という感じです。

白、ピンク、黄色、ボタン色、濃い色や淡い色、つるんとした花びらのもの、

先が縮れたもの等々。様々なボタンが咲き競っています。

(いったい何種類あるのかな?)

この花が一番のお気に入りです。↓↓

本堂から鐘楼の付近には幾つもの白い和傘を広げたその下にボタンの花、花、花。

風情のある景色です。

ほぼ100%満開なので見ごろはここ2~3日かもです。

これは長岡京市のマンホールの蓋で、さすがたけのこの里!です。

途中、長岡天満宮にもよってみましたが、

こちらのキリシマツツジは盛りを過ぎていました。

らくたびレポーター 安達

山門の前まで近づくと、もう、甘い優しい花の香りがほのかに漂っています。

境内に入ると期待以上!

山門のすぐそばから本堂の方へ参道の両側に満開のボタンがずらりと

並べられていて、これが本当の花道!! という感じです。

白、ピンク、黄色、ボタン色、濃い色や淡い色、つるんとした花びらのもの、

先が縮れたもの等々。様々なボタンが咲き競っています。

(いったい何種類あるのかな?)

この花が一番のお気に入りです。↓↓

本堂から鐘楼の付近には幾つもの白い和傘を広げたその下にボタンの花、花、花。

風情のある景色です。

ほぼ100%満開なので見ごろはここ2~3日かもです。

これは長岡京市のマンホールの蓋で、さすがたけのこの里!です。

途中、長岡天満宮にもよってみましたが、

こちらのキリシマツツジは盛りを過ぎていました。

らくたびレポーター 安達

2008年05月02日

神護寺 「虫払定」

新緑薫る5月となり、神護寺の虫払定( むしばらいのさだめ )に行ってきました。

撮影禁止のため画像は載せられませんが、国宝・重文を含めた数多くの寺宝を拝観することができました。

虫払定というのは、寛永14(1637)年に神護寺・仁和寺・大覚寺で「 年1度、書物を虫干ししようという取り決めを交わしていた事 」が虫払定文書で分かり、昭和29年に復活しました。

現地ご説明で「 国宝の画像を修復するには多大な時間と人出、そして費用がかかる事と、何百年も前に当時の最高の技術で描かれた絵はそれだけ素晴らしい事 」を教えていただきました。その為、国宝・釈迦如来像の絵( ご住職さんは「 赤釈迦 」と呼んでおられました )は修復中で今回は展示されていませんでした。

国宝「 灌頂暦名 」では、空海・最澄という偉大な2人が密教を通じて大躍進をした事や、平重盛の絵がルーブル美術館より貸出依頼を受けた代わりに、モナリザの絵が日本に貸出されて展示されたという貴重なお話を聞く事ができました。

そして「 虫払行事 」拝観の後、神護寺境内へ。名物「 かわらけ投げ 」を楽しみました。2枚で100円です。

らくたびレポーター 松山