2019年08月13日

らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう!

らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう!

昨年の7月8日に初回を迎え、以来月一回の催しとして “ らくたび会員様限定 ” シリーズで企画してまいりました。この8月で14回開催することができ、これもひとえに皆さまの参加くださいましたおかげと感謝いたしております。9月、10月、11月、12月の開催も決定いたしました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、“ らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう! ”は、らくたびが仕出し料理を注文し、らくたび京町家の大広間で皆さまと一緒にお食事をするという企画です。ご参加いただいたお客様からは「家ではいろんなお店の仕出し料理を取るということはなかなかできないので、この企画は毎回他店の仕出しが味わえて嬉しい」と好評のお声をいただいております。

この企画のなかで時折りサプライズがあり、それは店主さんの時間が合えばらくたび京町家にお越しいただいて、食事の前に “ 京の仕出し料理について ”お話をしていただいています。店主さんがお忙しくて来ていただけない時は、私、谷口の「京ごよみ」という季節にちなんだお話になるのですが…(笑)。

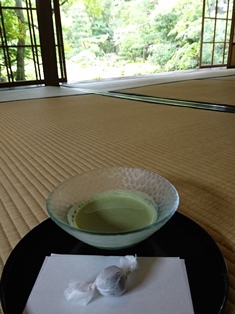

最後にこれまでの開催しました料理をご紹介。季節の旬のお料理をギュッと閉じ込めたお弁当をご覧ください。四季に風情を変えるらくたび京町家で、月ごとに変わる老舗京料理店の 「 仕出し料理 」 を是非一度お試しください。料理のあとはお茶と季節の和菓子もご用意しております。とっても楽しいですよ!!!

これからの仕出し料理のお申し込みはこちらから。URLをクリックしてください。

↓ ↓ ↓

9月13日(金) 萬長 http://rakutabi.com/media/event/article/4475

10月11日(金) はり清 http://rakutabi.com/media/event/article/5056

11月8日(金) 井傳 http://rakutabi.com/media/event/article/5058

12月13日(金) 乙文 http://rakutabi.com/media/event/article/5060

※らくたび会員様限定企画ですが、当日に会員入会していただきますと参加可能です。詳しいことはお問合せください。

らくたびTEL 075-257-7320 (9:00~18:00)

らくたび

谷口真由美

昨年の7月8日に初回を迎え、以来月一回の催しとして “ らくたび会員様限定 ” シリーズで企画してまいりました。この8月で14回開催することができ、これもひとえに皆さまの参加くださいましたおかげと感謝いたしております。9月、10月、11月、12月の開催も決定いたしました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、“ らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう! ”は、らくたびが仕出し料理を注文し、らくたび京町家の大広間で皆さまと一緒にお食事をするという企画です。ご参加いただいたお客様からは「家ではいろんなお店の仕出し料理を取るということはなかなかできないので、この企画は毎回他店の仕出しが味わえて嬉しい」と好評のお声をいただいております。

サプライズ!店主の説明を受けながら仕出し料理を味わう

この企画のなかで時折りサプライズがあり、それは店主さんの時間が合えばらくたび京町家にお越しいただいて、食事の前に “ 京の仕出し料理について ”お話をしていただいています。店主さんがお忙しくて来ていただけない時は、私、谷口の「京ごよみ」という季節にちなんだお話になるのですが…(笑)。

たん熊北店 店主

清和荘 店主

西陣魚新 店主

辻留 店主

矢尾治 店主

最後にこれまでの開催しました料理をご紹介。季節の旬のお料理をギュッと閉じ込めたお弁当をご覧ください。四季に風情を変えるらくたび京町家で、月ごとに変わる老舗京料理店の 「 仕出し料理 」 を是非一度お試しください。料理のあとはお茶と季節の和菓子もご用意しております。とっても楽しいですよ!!!

濱喜久 松華堂弁当 (割烹料理店)

三友居 花籠弁当 (茶懐石料理店)

井政 茶福弁当 (京料理店)

清和荘 松華堂弁当 (京料理店)

西陣魚新 即位大礼料理 (京料理店)

たん熊北店 松華堂弁当 (割烹料理店)

矢尾治 禅料理 (精進料理店)

これからの仕出し料理のお申し込みはこちらから。URLをクリックしてください。

↓ ↓ ↓

9月13日(金) 萬長 http://rakutabi.com/media/event/article/4475

10月11日(金) はり清 http://rakutabi.com/media/event/article/5056

11月8日(金) 井傳 http://rakutabi.com/media/event/article/5058

12月13日(金) 乙文 http://rakutabi.com/media/event/article/5060

※らくたび会員様限定企画ですが、当日に会員入会していただきますと参加可能です。詳しいことはお問合せください。

らくたびTEL 075-257-7320 (9:00~18:00)

お食事のあとはお茶と季節の和菓子をお楽しみいただきます。

らくたび

谷口真由美

2019年06月22日

大丸京都店さんとのコラボ企画・第3弾が開催決定!

大丸京都店さんとのコラボ企画・第3弾が開催決定!

新年の「福袋」、ゴールデンウィークの「KARASUMA大茶会」に引き続き、らくたびガイドがご案内する “きょうとっこがくえん〈祇園祭〉親子で山鉾探検ツアー”開催が決定しました。

“きょうとっこがくえん”とは!!!

京都で番組小学校が生まれて今年で150年。大丸京都店さんがこれを機に小学生以下の子供たちが、「京都のことを楽しく学び遊んでもらえる催しがあれば…」という思いから“だいまるきょうとっこがくえん”を開校されました。学び舎は、大丸京都店さんの会場であったり外の課外授業であったり、さまざまな授業の体験を通して「きょうとっこ」たちの未来へ京都の文化や伝統をつなげるプロジェクトです。

大丸京都店様の“きょうとっこがくえん”の詳細はこちら

↓ ↓ ↓

https://dm-kyoto.com/kyotokko-gakuen/

そのプロジェクトの一つを7月14日(日)にらくたびで開催することになりました。

内容は親子2人の10組で山鉾散策をいたします。散策のほかにちまき作りや解説付き「郭巨山」さんの特別見学もあります。

きょうとっこがくえんの応募は大丸京都店様のHPインターネット内の“きょうとっこがくえん”からしていただけます。締め切りは6月30日です。みなさまのご応募お待ち申し上げております。

きょうとっこがくえん 応募はこちら

↓ ↓ ↓

https://dm-kyoto.com/kyotokko-gakuen/lesson/study/201906/post_29.html

らくたび 谷口真由美

新年の「福袋」、ゴールデンウィークの「KARASUMA大茶会」に引き続き、らくたびガイドがご案内する “きょうとっこがくえん〈祇園祭〉親子で山鉾探検ツアー”開催が決定しました。

“きょうとっこがくえん”とは!!!

京都で番組小学校が生まれて今年で150年。大丸京都店さんがこれを機に小学生以下の子供たちが、「京都のことを楽しく学び遊んでもらえる催しがあれば…」という思いから“だいまるきょうとっこがくえん”を開校されました。学び舎は、大丸京都店さんの会場であったり外の課外授業であったり、さまざまな授業の体験を通して「きょうとっこ」たちの未来へ京都の文化や伝統をつなげるプロジェクトです。

大丸京都店様の“きょうとっこがくえん”の詳細はこちら

↓ ↓ ↓

https://dm-kyoto.com/kyotokko-gakuen/

そのプロジェクトの一つを7月14日(日)にらくたびで開催することになりました。

内容は親子2人の10組で山鉾散策をいたします。散策のほかにちまき作りや解説付き「郭巨山」さんの特別見学もあります。

きょうとっこがくえんの応募は大丸京都店様のHPインターネット内の“きょうとっこがくえん”からしていただけます。締め切りは6月30日です。みなさまのご応募お待ち申し上げております。

きょうとっこがくえん 応募はこちら

↓ ↓ ↓

https://dm-kyoto.com/kyotokko-gakuen/lesson/study/201906/post_29.html

らくたび 谷口真由美

2019年04月26日

5月1日、2日 KARASUMA 大茶会開催 in 大丸京都店

5月のゴールデンウィークが間もなくやってまいりますね! 10連休のなか日の5月1日、2日はらくたび京町家でお抹茶とお菓子で一服されませんか。

この両日に大丸京都店さんが「karasuma大茶会」と銘打って、珈琲、紅茶、日本茶、抹茶が楽しめる大茶会を開催されるんです。

メイン会場は大丸京都店!1階錦広場や屋上ことほっとテラス、大丸周辺・四条烏丸界隈のお店も参加して面白くて楽しい大茶会が開催され、なんと!!!らくたび京町家も四条烏丸周辺のkarasuma大茶会の茶処として、お抹茶とお菓子で一服してただける会場になります。ぜひぜひ!!!大丸京都店お買い物された後はお立ち寄りください。

私的には!京都の人気コーヒー店が屋上に集結するので、屋台ごとにいろんなこだわりのコーヒーが飲めるので気になってます~。

参加は簡単です。5月1日、2日に大丸京都店1階錦広場か、屋上ことほっとてらすで「KARASUMA 大茶会チケット5枚つづり」(1セット)税込1200円(すべての会場の対象メニューに使えます)を購入していただき、会場や参加店で大茶会対象商品が購入できます。らくたびは、お抹茶とお菓子でチケット2枚(480円相当)で一服していただけます。

詳しくは下記のURLまで!!

↓ ↓ ↓

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/contents/daichakai2019/

当日は、安達、若村、田中麗、谷口が着物姿でお接待させていただきます。皆さまのご参加お待ち申し上げております!!!

らくたび 谷口

この両日に大丸京都店さんが「karasuma大茶会」と銘打って、珈琲、紅茶、日本茶、抹茶が楽しめる大茶会を開催されるんです。

メイン会場は大丸京都店!1階錦広場や屋上ことほっとテラス、大丸周辺・四条烏丸界隈のお店も参加して面白くて楽しい大茶会が開催され、なんと!!!らくたび京町家も四条烏丸周辺のkarasuma大茶会の茶処として、お抹茶とお菓子で一服してただける会場になります。ぜひぜひ!!!大丸京都店お買い物された後はお立ち寄りください。

私的には!京都の人気コーヒー店が屋上に集結するので、屋台ごとにいろんなこだわりのコーヒーが飲めるので気になってます~。

参加は簡単です。5月1日、2日に大丸京都店1階錦広場か、屋上ことほっとてらすで「KARASUMA 大茶会チケット5枚つづり」(1セット)税込1200円(すべての会場の対象メニューに使えます)を購入していただき、会場や参加店で大茶会対象商品が購入できます。らくたびは、お抹茶とお菓子でチケット2枚(480円相当)で一服していただけます。

詳しくは下記のURLまで!!

↓ ↓ ↓

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/contents/daichakai2019/

当日は、安達、若村、田中麗、谷口が着物姿でお接待させていただきます。皆さまのご参加お待ち申し上げております!!!

らくたび 谷口

2019年02月13日

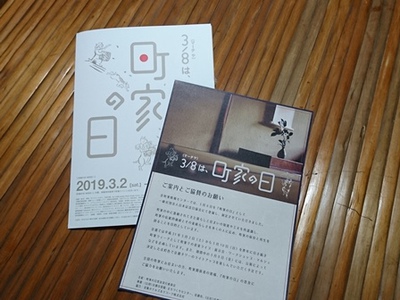

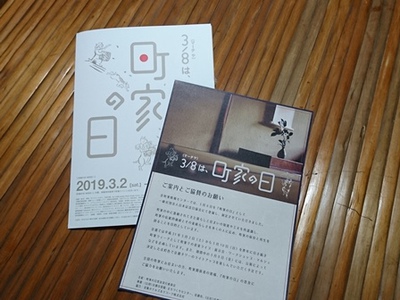

3月8日は「町家の日」 町家の日WEEK! 3月2日~10日

みなさん、 「 町家の日 」 をご存知ですか。京町家情報センターにより、3月8日を 「 町家の日 」 として一般社団法人日本記念日協会に登録されて制定となりました。

なぜ、3月8日が “ 町家の日 ” になるのか?それは、3月は英語で “ マーチ/March →「 町 」 ”、 8日は “ やっつ → や=「 家 」 ”の言葉合わせで決まりました。楽しいですね。

2019年3月2日から3月10日まで、 「 町家の日 WEEK! 」 として、京都市内各所の町家でイベントが行われます。らくたび京町家もこの企画イベントに参加していまして、

3月8日の 「 町家の日 」 に合わせまして、らくたび京町家では年中行事の「 雛まつり 」の行事を開催します。

詳しくは

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3988

雛まつりの時期に行われてきた遊びや食事などの習わしを体験。遊びでは、①折り紙でお雛様を作り、②的に向かって扇を投げて点数を競う「 投扇興( とうせんきょう ) 」。食事では、③桃の節句に食べるばら寿司(ひさご寿司)を食べ、甘味のお楽しみでは、④お抹茶とお雛様の和菓子 「 引千切 」 をいただきます。

わいわい、ガヤガヤ!!町家の空間でお雛さまと一緒に春の習わしにひたりませんか。きっと小さいころにお雛さまの前で遊んだり、和菓子を食べたりした懐かしい記憶がよみがえります。古の行事を町家とともに後世に伝えていきたいと思います。みなさまのご参加をお待ち申し上げております。

らくたび谷口

なぜ、3月8日が “ 町家の日 ” になるのか?それは、3月は英語で “ マーチ/March →「 町 」 ”、 8日は “ やっつ → や=「 家 」 ”の言葉合わせで決まりました。楽しいですね。

2019年3月2日から3月10日まで、 「 町家の日 WEEK! 」 として、京都市内各所の町家でイベントが行われます。らくたび京町家もこの企画イベントに参加していまして、

3月8日の 「 町家の日 」 に合わせまして、らくたび京町家では年中行事の「 雛まつり 」の行事を開催します。

詳しくは

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3988

雛まつりの時期に行われてきた遊びや食事などの習わしを体験。遊びでは、①折り紙でお雛様を作り、②的に向かって扇を投げて点数を競う「 投扇興( とうせんきょう ) 」。食事では、③桃の節句に食べるばら寿司(ひさご寿司)を食べ、甘味のお楽しみでは、④お抹茶とお雛様の和菓子 「 引千切 」 をいただきます。

わいわい、ガヤガヤ!!町家の空間でお雛さまと一緒に春の習わしにひたりませんか。きっと小さいころにお雛さまの前で遊んだり、和菓子を食べたりした懐かしい記憶がよみがえります。古の行事を町家とともに後世に伝えていきたいと思います。みなさまのご参加をお待ち申し上げております。

らくたび谷口

2019年02月06日

2019年2月3日京の習わし年中行事

2月3日(日)

京の習わし年中行事

如月(二月)京の節分・門口に柊鰯で、鬼は~外!

「京の習わし年中行事」二回目、“京の節分・門口に柊鰯で、鬼は~外! ”の行事を2月3日にらくたび京町家にて行いました。

「 節分 」というとまず、豆まきで鬼(邪気)を追い払う2月3日の節分を思い浮かべますね。節分は“ 節(せち )” の “ 分かれ ”と書いて、立春、立夏、立秋、立冬の前日を意味します。立春は年の始まりでもあるのでとくに重要視され、節分といえば二月三日の「豆まきの節分」となりました。

節分には邪悪なもの(鬼)が忍び込むとされ、邪気を払う霊力をもつ「 豆 」(摩滅=まめ/魔を滅する)をまいて邪悪なものを追い払います。

そのようなお話をしつつ、塩鰯を食べて、食べた後の鰯の頭に柊をつけて、鬼が嫌う「 柊鰯 」を作ったり、今年は2月2日が伏見稲荷大社の「 初午大祭 」であったので、その日に食べる「 畑菜の辛子和え 」や「 いなり寿司 」を食べたりと、如月(二月)の行事を楽しみました。

お食事をした後は、らくたび京町家に「 福ハ内 」となるよう、みなさんと豆まきをいたしました。そして、一路八坂神社を参拝いたしました。

弥生(三月)の行事は、桃の節句 京町家の雛まつりは3月8日にらくたび京町家で行います。折り紙で雛あそびをしたり、投扇興(的に向かって扇を投げて点数を競う)やばら寿司を食べたりと、お雛様の行事を楽しんでいただきます。詳しくは下記までアクセスしてください。

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3988

みなさまのご参加お待ち申し上げております。

らくたび 谷口

京の習わし年中行事

如月(二月)京の節分・門口に柊鰯で、鬼は~外!

「京の習わし年中行事」二回目、“京の節分・門口に柊鰯で、鬼は~外! ”の行事を2月3日にらくたび京町家にて行いました。

「 節分 」というとまず、豆まきで鬼(邪気)を追い払う2月3日の節分を思い浮かべますね。節分は“ 節(せち )” の “ 分かれ ”と書いて、立春、立夏、立秋、立冬の前日を意味します。立春は年の始まりでもあるのでとくに重要視され、節分といえば二月三日の「豆まきの節分」となりました。

節分には邪悪なもの(鬼)が忍び込むとされ、邪気を払う霊力をもつ「 豆 」(摩滅=まめ/魔を滅する)をまいて邪悪なものを追い払います。

そのようなお話をしつつ、塩鰯を食べて、食べた後の鰯の頭に柊をつけて、鬼が嫌う「 柊鰯 」を作ったり、今年は2月2日が伏見稲荷大社の「 初午大祭 」であったので、その日に食べる「 畑菜の辛子和え 」や「 いなり寿司 」を食べたりと、如月(二月)の行事を楽しみました。

お食事をした後は、らくたび京町家に「 福ハ内 」となるよう、みなさんと豆まきをいたしました。そして、一路八坂神社を参拝いたしました。

弥生(三月)の行事は、桃の節句 京町家の雛まつりは3月8日にらくたび京町家で行います。折り紙で雛あそびをしたり、投扇興(的に向かって扇を投げて点数を競う)やばら寿司を食べたりと、お雛様の行事を楽しんでいただきます。詳しくは下記までアクセスしてください。

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3988

みなさまのご参加お待ち申し上げております。

らくたび 谷口

2019年01月17日

京の習わし年中行事

1月15日(火)

京の習わし年中行事

睦月(一月)京の新春・松の明けに鏡開き

新しい企画「京の習わし年中行事」の初回、“ 睦月-京の新春 松の明けに鏡開き ”の行事を1月15日にらくたび京町家にて行いました。

昨年末に四条京町家で餅つきをいたしまして、歳神様に捧げる鏡餅を床の間に供えました。この鏡餅を供えることによりお正月に神様が宿り、そして1月15日(7日もある)の“ 松の明け ”になると神様がお戻りになるため、鏡餅を開き(割る)ます。そして注連縄や門松、根引き松などのお飾りもこの日をもって片付けるという習わしが行われます。

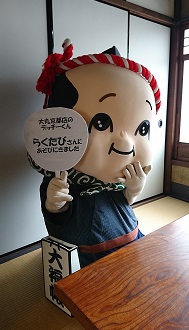

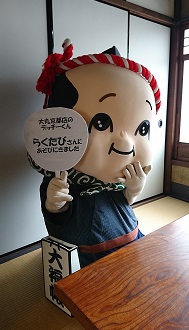

らくたび京町家でも古式ゆかしきこの“ 松の明け ”の行事をみなさんと一緒に行いました。今回はサプライズで大丸京都店の“ 京都大好き推進室長デッチーくん ”も参加してくださり、大賑わいでした。

“ 京都大好き推進室長デッチーくんの おしごと大福帳 ”大丸京都店のHPでこの様子がアップされています。

ここをクリックしてください

↓ ↓ ↓

https://www.detchiikun-kyoto.jp/work/2019/01/0e1fb1c59e12089130637852d655888464cf1eb7.html

鏡餅は、ひびが入っているにもかかわらず、まだ弾力があってなかなか割れませんでしたが、みなさまお一人ずつお餅を叩いていただきまして、なんとかお餅が細かくなりました。

細かく砕けましたお餅は二傳さんに揚げ物にしていただき、砂糖醤油の揚げ餅、揚げ餅出汁、塩の揚げ餅としてパリパリ、サクサクと良い音をさせながら揚げたてのお餅の美味しさを楽しみました。

これから毎月、年中行事を行ってまいります。来月は節分の月・如月。2月3日に“ -京の節分 門口に柊鰯で、鬼は~外!- ”をらくたび京町家で行います。

二傳さんの塩鰯を食べて「柊鰯」を作り、今年は2月2日が初午でもありますので、初午ゆかりの食べ物「おいなりさん」の食べくらべ(洛中と洛外のおいなりさん)をして、八坂神社で行われています節分へ参りまして邪気を祓います。

詳しくはここをクリックしてください。

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3642

みなさまのご参加お待ち申し上げております。

らくたび 谷口

京の習わし年中行事

睦月(一月)京の新春・松の明けに鏡開き

新しい企画「京の習わし年中行事」の初回、“ 睦月-京の新春 松の明けに鏡開き ”の行事を1月15日にらくたび京町家にて行いました。

昨年末に四条京町家で餅つきをいたしまして、歳神様に捧げる鏡餅を床の間に供えました。この鏡餅を供えることによりお正月に神様が宿り、そして1月15日(7日もある)の“ 松の明け ”になると神様がお戻りになるため、鏡餅を開き(割る)ます。そして注連縄や門松、根引き松などのお飾りもこの日をもって片付けるという習わしが行われます。

らくたび京町家でも古式ゆかしきこの“ 松の明け ”の行事をみなさんと一緒に行いました。今回はサプライズで大丸京都店の“ 京都大好き推進室長デッチーくん ”も参加してくださり、大賑わいでした。

“ 京都大好き推進室長デッチーくんの おしごと大福帳 ”大丸京都店のHPでこの様子がアップされています。

ここをクリックしてください

↓ ↓ ↓

https://www.detchiikun-kyoto.jp/work/2019/01/0e1fb1c59e12089130637852d655888464cf1eb7.html

鏡餅は、ひびが入っているにもかかわらず、まだ弾力があってなかなか割れませんでしたが、みなさまお一人ずつお餅を叩いていただきまして、なんとかお餅が細かくなりました。

細かく砕けましたお餅は二傳さんに揚げ物にしていただき、砂糖醤油の揚げ餅、揚げ餅出汁、塩の揚げ餅としてパリパリ、サクサクと良い音をさせながら揚げたてのお餅の美味しさを楽しみました。

これから毎月、年中行事を行ってまいります。来月は節分の月・如月。2月3日に“ -京の節分 門口に柊鰯で、鬼は~外!- ”をらくたび京町家で行います。

二傳さんの塩鰯を食べて「柊鰯」を作り、今年は2月2日が初午でもありますので、初午ゆかりの食べ物「おいなりさん」の食べくらべ(洛中と洛外のおいなりさん)をして、八坂神社で行われています節分へ参りまして邪気を祓います。

詳しくはここをクリックしてください。

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3642

みなさまのご参加お待ち申し上げております。

らくたび 谷口

2018年12月28日

大丸京都店2019年福袋 “ 「らくたび」代表取締役・若村亮氏がご案内「魅力再発見!京都まち歩きツアー」 ”

このたび、らくたびの京都まち歩きツアーが、大丸京都店様の2019年の新春福袋になりました。

“ 「らくたび」代表取締役・若村亮氏がご案内「魅力再発見!京都まち歩きツアー」 ” と題して、来年1月19日(土)に行われる散策ツアーです。

内容は… ★若村とめぐる祇園界隈散策 ★祇園小石の甘味を味わう ★伊藤若冲ゆかりの宝蔵寺特別拝観 ★らくたび京町家で京料理・二傳の仕出しを味わう ★国指定・登録有形文化財らくたび京町家の町家散策など、京都の魅力がいっぱい詰まった福袋になっています。

この福袋は年明けの1月2日(水)に大丸京都店7階西エスカレーター東側特設カウンターにて、【限定5組(1組2名)】で販売、お申し込みが限定5組をこえますと抽選になります。

らくたび初のこころみの福袋!

大丸京都店様と一緒につくりあげた福袋!

1月2日(水)八坂神社へ初詣の際は、大丸京都店の福袋を求めてお立ち寄りくださいね。詳しくはこちらです。(”こちら”の文字をクリックしてください。大丸京都店様の福袋詳細画面に移ります)

らくたび 谷口

“ 「らくたび」代表取締役・若村亮氏がご案内「魅力再発見!京都まち歩きツアー」 ” と題して、来年1月19日(土)に行われる散策ツアーです。

内容は… ★若村とめぐる祇園界隈散策 ★祇園小石の甘味を味わう ★伊藤若冲ゆかりの宝蔵寺特別拝観 ★らくたび京町家で京料理・二傳の仕出しを味わう ★国指定・登録有形文化財らくたび京町家の町家散策など、京都の魅力がいっぱい詰まった福袋になっています。

この福袋は年明けの1月2日(水)に大丸京都店7階西エスカレーター東側特設カウンターにて、【限定5組(1組2名)】で販売、お申し込みが限定5組をこえますと抽選になります。

らくたび初のこころみの福袋!

大丸京都店様と一緒につくりあげた福袋!

1月2日(水)八坂神社へ初詣の際は、大丸京都店の福袋を求めてお立ち寄りくださいね。詳しくはこちらです。(”こちら”の文字をクリックしてください。大丸京都店様の福袋詳細画面に移ります)

らくたび代表・若村の写真が掲載された京都大丸店福袋のパンフレット

らくたび 谷口

2018年09月30日

“ 観月の夕べコンサート ”- 秋の夜に天まで届く箏の調べ -

9月22日らくたび京町家

“ 観月の夕べコンサート ”

- 秋の夜に天まで届く箏の調べ -

❤ らくたび京町家で観月の夕べコンサートを開催しました。 ❤

若村の月にまつわる講演の後、らくたび京町家の“ 月の間 ”から見える月を眺めて美酒をいただいたあと、一階の大広間で 箏を奏でるシンガーソングライターの真依子さん をお迎えして、これから満ちる月に向かって奏でる箏の音と、清らかな真依子さんの声をお届けました。

お月見には、一年のうちでもっとも美しいとされる秋の十五夜を愛でる習慣や、秋の収穫を祝いまん丸いお餅を供えてお月見をする風習など月を見るにもさまざまな歴史をたどることができます。日ごとに満ちていく月を待つのに“ 待宵(まつよい) ”、そして満月の十五夜が過ぎると“ 十六夜(いざよい) ”と月に名前をつける感性は四季を愛する日本人特有のものではないかな?とあらためて感じます。本当にこうした日本の行事は風情があっていいものですね~。

さて、今回らくたび京町家のメインは「観月の夕べコンサート」です。前庭をバックにした舞台づくりで庭をほのかにライトアップさせて、昼のらくたび京町家とは趣を変える幻想的な空間を演出しました。軽やかな箏の音、ギター演奏、リズムを刻むパーカッションにのせて真依子さんの歌声が響きわたりました。京都の通り名の歌 「 ♪丸竹夷に押御池~♪ 」 も真依子さんの曲風で歌ってくださるなか、観客の私たちも通り名を口ずさんでいました。

これからもこのような京町家を利用した催しを行ってまいりますので、京都の古式ゆかしい行事にふれ、非日常であったり、共感や感動ををみなさまに提供できればと思っています。

今年のお月見は愛でるだけでなく音楽と一緒にみなさまと楽しみました。

らくたび 谷口

“ 観月の夕べコンサート ”

- 秋の夜に天まで届く箏の調べ -

❤ らくたび京町家で観月の夕べコンサートを開催しました。 ❤

若村の月にまつわる講演の後、らくたび京町家の“ 月の間 ”から見える月を眺めて美酒をいただいたあと、一階の大広間で 箏を奏でるシンガーソングライターの真依子さん をお迎えして、これから満ちる月に向かって奏でる箏の音と、清らかな真依子さんの声をお届けました。

お月見には、一年のうちでもっとも美しいとされる秋の十五夜を愛でる習慣や、秋の収穫を祝いまん丸いお餅を供えてお月見をする風習など月を見るにもさまざまな歴史をたどることができます。日ごとに満ちていく月を待つのに“ 待宵(まつよい) ”、そして満月の十五夜が過ぎると“ 十六夜(いざよい) ”と月に名前をつける感性は四季を愛する日本人特有のものではないかな?とあらためて感じます。本当にこうした日本の行事は風情があっていいものですね~。

さて、今回らくたび京町家のメインは「観月の夕べコンサート」です。前庭をバックにした舞台づくりで庭をほのかにライトアップさせて、昼のらくたび京町家とは趣を変える幻想的な空間を演出しました。軽やかな箏の音、ギター演奏、リズムを刻むパーカッションにのせて真依子さんの歌声が響きわたりました。京都の通り名の歌 「 ♪丸竹夷に押御池~♪ 」 も真依子さんの曲風で歌ってくださるなか、観客の私たちも通り名を口ずさんでいました。

これからもこのような京町家を利用した催しを行ってまいりますので、京都の古式ゆかしい行事にふれ、非日常であったり、共感や感動ををみなさまに提供できればと思っています。

今年のお月見は愛でるだけでなく音楽と一緒にみなさまと楽しみました。

らくたび 谷口

2018年09月28日

9月30日(日)京都さんぽ「浄土念仏ゆかりの歴史と長楽館の特別公開たばこ王、御成の間へ」中止のお知らせ

【中止】9月30日(日)京都さんぽ「浄土念仏ゆかりの歴史と長楽館の特別公開たばこ王、御成の間へ」中止のお知らせ

2018年9月30日(日)に開催予定の京都さんぽ「浄土念仏ゆかりの歴史と長楽館の特別公開たばこ王、御成の間へ」ですが、台風24号が9月30日から10月1日にかけて関西を横断する予報が出ているため散策を中止とさせていただきます。

すでにお申し込みいただきました皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

らくたび 谷口

2018年9月30日(日)に開催予定の京都さんぽ「浄土念仏ゆかりの歴史と長楽館の特別公開たばこ王、御成の間へ」ですが、台風24号が9月30日から10月1日にかけて関西を横断する予報が出ているため散策を中止とさせていただきます。

すでにお申し込みいただきました皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

らくたび 谷口

2018年09月18日

“ 秋の夜に天まで届く箏の調べ 観月の夕べコンサート ”

9月22日(土)午後6時~

らくたび京町家で “ 秋の夜に天まで届く箏の調べ

観月の夕べコンサート ” 開催

koto(箏)を奏でるシンガーソングライター“ 真依子 ”さんの秋の月夜のコンサートが近づいてまいりました!秋の夜に、らくたび京町家でゆっくりと音楽を楽しみませんか?ライトアップされた町家の幽玄な空間と、“月”にまつわるお酒もご用意♪お酒をいただきながら素敵な歌に酔いしれましょう。秋の特別席をご用意してお待ちしております 幻想的な真依子さんの詩と歌声に癒やされますよ

幻想的な真依子さんの詩と歌声に癒やされますよ

お申込み期限は明日9/20(木)まで、らくたびホームページから、もしくはお電話(075-257-7321)にて承っております

開催日 2018年09月22日(土)

参加費 一般:4,500円/会員:4,500円 (お酒など全て含みます)

時間 18:00

場所 らくたび京町家

行程 中秋の名月(今年は9/24)前々日に箏の調べを楽しむ(21時頃解散予定)

定員 30名様

受付締切日 2018年09月20日(木)

お申し込みはこちらまで

●お電話

↓ ↓ ↓

TEL 075-257-7321

●インターネット

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3210

らくたび 谷口

らくたび京町家で “ 秋の夜に天まで届く箏の調べ

観月の夕べコンサート ” 開催

koto(箏)を奏でるシンガーソングライター“ 真依子 ”さんの秋の月夜のコンサートが近づいてまいりました!秋の夜に、らくたび京町家でゆっくりと音楽を楽しみませんか?ライトアップされた町家の幽玄な空間と、“月”にまつわるお酒もご用意♪お酒をいただきながら素敵な歌に酔いしれましょう。秋の特別席をご用意してお待ちしております

幻想的な真依子さんの詩と歌声に癒やされますよ

幻想的な真依子さんの詩と歌声に癒やされますよ

お申込み期限は明日9/20(木)まで、らくたびホームページから、もしくはお電話(075-257-7321)にて承っております

開催日 2018年09月22日(土)

参加費 一般:4,500円/会員:4,500円 (お酒など全て含みます)

時間 18:00

場所 らくたび京町家

行程 中秋の名月(今年は9/24)前々日に箏の調べを楽しむ(21時頃解散予定)

定員 30名様

受付締切日 2018年09月20日(木)

お申し込みはこちらまで

●お電話

↓ ↓ ↓

TEL 075-257-7321

●インターネット

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article/3210

らくたび 谷口

2018年09月08日

9月8日(土)菊を愛でる重陽の節句で長寿を願って一服 “白露のゆるり茶会”

9月8日(土)菊を愛でる重陽の節句で長寿を願って一服

“白露のゆるり茶会”

重陽の節句は、節句の前夜に菊の花に真綿を覆い、翌朝に露をふくみ菊の香りが移ったその真綿で体をぬぐえば寿命がのびるとされ、宮中では菊を飾って観賞したり、盃に菊を浮かべてお酒を飲んだり、雅に過ごしたと伝わります。

本日はそんな古式ゆかしき宮中の行事・重陽の節句に習って長寿を願い、季節を味わう点心と至福の一服を楽しみました。

今回、大丸京都店の“京都大好き推進室長デッチーくん”が、らくたび京町家の“白露のゆるり茶会”にサプライズで参加してくださり、京都の行事・重陽の節句を学んでいただきました。デッチーくんの学ぶ姿を見て、参加くださった皆さまの顔に笑みがたえず和やかな講座となりました。

講座のあとは長寿を願い菊酒で一献!そしておいしいお弁当に舌鼓。ゆっくり楽しんでいただきました。

おいしいご飯の後は、“白露のゆるり茶会”。秋の訪れを季節の和菓子とともに…ゆるりと時を過ごしていただきました。

お帰りは、大丸京都店のデッチーくんもお見送り。デッチーくんありがとうございました。これかも京都を好きになっていただくために、皆さまと一緒にらくたびへ京都を学びに来てくださいね…。

らくたび 谷口

“白露のゆるり茶会”

重陽の節句は、節句の前夜に菊の花に真綿を覆い、翌朝に露をふくみ菊の香りが移ったその真綿で体をぬぐえば寿命がのびるとされ、宮中では菊を飾って観賞したり、盃に菊を浮かべてお酒を飲んだり、雅に過ごしたと伝わります。

本日はそんな古式ゆかしき宮中の行事・重陽の節句に習って長寿を願い、季節を味わう点心と至福の一服を楽しみました。

今回、大丸京都店の“京都大好き推進室長デッチーくん”が、らくたび京町家の“白露のゆるり茶会”にサプライズで参加してくださり、京都の行事・重陽の節句を学んでいただきました。デッチーくんの学ぶ姿を見て、参加くださった皆さまの顔に笑みがたえず和やかな講座となりました。

講座のあとは長寿を願い菊酒で一献!そしておいしいお弁当に舌鼓。ゆっくり楽しんでいただきました。

おいしいご飯の後は、“白露のゆるり茶会”。秋の訪れを季節の和菓子とともに…ゆるりと時を過ごしていただきました。

お帰りは、大丸京都店のデッチーくんもお見送り。デッチーくんありがとうございました。これかも京都を好きになっていただくために、皆さまと一緒にらくたびへ京都を学びに来てくださいね…。

らくたび 谷口

2018年07月12日

新企画・第1回「らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう!」 レポート

らくたび会員限定! 新企画・第1回「らくたび京町家 で 京の仕出し料理 を 味わう!」 を7月8日にらくたび京町家で開催した時のレポートです。

このたび、京都のおもてなし文化のひとつである “ 仕出し料理 ” を味わうイベントが、 毎月1回・第2日曜日 に開催される運びとなりました。 第1回目は「 辻留(つじとめ) 」 さんの仕出し料理です。記念すべく初回ということで、辻留京都店店主・平晴彦さんの講義が叶いました ( 第2回以降は店主の講義は未定 )。

辻留さんは明治35年創業、初代より裏千家の家元に手ほどきを受け、以後裏千家の懐石料理をあずかる出張専門の料理屋さんです。今回は辻留店主の講義と茶席風仕出し弁当(折詰)を楽しみました。

辻留・平晴彦さんの講義はおもに千利休のお話でした。千利休の言葉に 『 振舞は こまめ(小豆)の汁に えびなます 亭主給仕を すればすむ也 』 があります。料理は一汁一菜の質素なものでいい、亭主自らが給仕に専念せよという意味だそうです。ヨーロッパ では主人が客人を招くとき絢爛豪華な部屋で客人と一緒に食事をとるスタイルが多いのに対して、 日本の茶道 では、主人は客人と一緒に食事はせず、ひたすら客人へ給仕を行う。そして部屋の飾りも質素にする。日本の茶道は ヨーロッパとは真逆のもてなし をしているのが面白いということでした。

平さんは、京の町に息づく仕出し料理屋は、「あの家の亭主は筍が好きだったね」といった得意先の情報を知り得ているから客への気配りや配慮ができる。店と客との信頼関係がとても深いと言っておられました。

最後に日本の茶道におけるお土産という考え方についてお話がありました。「茶道でお土産といえば、持って帰る黒文字一つくらい。持ち帰った黒文字に月日や心に残った言葉を書き留めると良い思い出の一つになりますよ」と心和むお話で講義を締めくくっていただきました。

辻留店主の茶事における心温まるお話が冷めやらぬ間に、仕出し弁当をお出しして和やかなお食事タイムを楽しんでいただきました。

★次回の第2回は、8月12日(日)らくたび京町家で午前11時★からはじまります。テーマは『 寺院 』で、ミニ講座と京都の名だたる寺院御用達の仕出し料理店『矢尾治』さんの精進料理(お膳でご用意)でお楽しみいただきます。

らくたび京町家で、「ミニ講座」とワイワイガヤガヤとおしゃべりしながら美味しいランチタイムを過ごすイベントに参加しませんか?お一人様からでも気軽に参加できます。お電話からでもお申込み可能です。みなさまのご参加お待ち申し上げております。

※この企画はらくたび会員様限定の企画となっておりますのでご注意ください!

★お電話からのお申し込み★

らくたびTEL 075-257-7320 まで(受付9:00~18:00)

【今回のお弁当】

ご飯は今が旬の鱧寿司、だし巻卵、鱸幽庵焼き、魳おろし和え三つ葉、小茄子田楽、蓬麩旨煮、三度豆胡麻浸しなど。

【今回の食後のお菓子】

建仁寺の鎮守社の京都ゑびす神社近くにある鍵甚良房さんの『 鉾餅と干菓子 』。お茶は一保堂茶舗の水出し玉露『 滴露 』。

【お弁当のアレコレ】

お箸袋の揮毫(きごう)と辻留さんの看板の字は北大路魯山人によるもの。

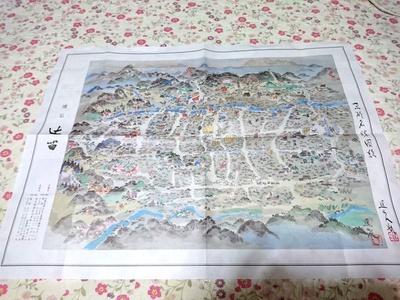

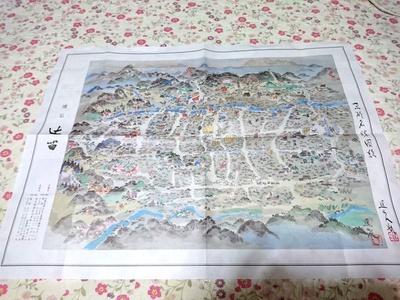

お弁当を包んでいる包装紙は昭和に活躍した日本画家・池田 遙邨(いけだ ようそん)の京都絵地図。岡山県出身。1918年大正7年に竹内栖鳳の門をたたき、1949年昭和11年から24年まで京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)助教授をつとめた。

らくたび 谷口真由美

このたび、京都のおもてなし文化のひとつである “ 仕出し料理 ” を味わうイベントが、 毎月1回・第2日曜日 に開催される運びとなりました。 第1回目は「 辻留(つじとめ) 」 さんの仕出し料理です。記念すべく初回ということで、辻留京都店店主・平晴彦さんの講義が叶いました ( 第2回以降は店主の講義は未定 )。

辻留さんは明治35年創業、初代より裏千家の家元に手ほどきを受け、以後裏千家の懐石料理をあずかる出張専門の料理屋さんです。今回は辻留店主の講義と茶席風仕出し弁当(折詰)を楽しみました。

辻留・平晴彦さんの講義はおもに千利休のお話でした。千利休の言葉に 『 振舞は こまめ(小豆)の汁に えびなます 亭主給仕を すればすむ也 』 があります。料理は一汁一菜の質素なものでいい、亭主自らが給仕に専念せよという意味だそうです。ヨーロッパ では主人が客人を招くとき絢爛豪華な部屋で客人と一緒に食事をとるスタイルが多いのに対して、 日本の茶道 では、主人は客人と一緒に食事はせず、ひたすら客人へ給仕を行う。そして部屋の飾りも質素にする。日本の茶道は ヨーロッパとは真逆のもてなし をしているのが面白いということでした。

平さんは、京の町に息づく仕出し料理屋は、「あの家の亭主は筍が好きだったね」といった得意先の情報を知り得ているから客への気配りや配慮ができる。店と客との信頼関係がとても深いと言っておられました。

最後に日本の茶道におけるお土産という考え方についてお話がありました。「茶道でお土産といえば、持って帰る黒文字一つくらい。持ち帰った黒文字に月日や心に残った言葉を書き留めると良い思い出の一つになりますよ」と心和むお話で講義を締めくくっていただきました。

辻留店主の茶事における心温まるお話が冷めやらぬ間に、仕出し弁当をお出しして和やかなお食事タイムを楽しんでいただきました。

★次回の第2回は、8月12日(日)らくたび京町家で午前11時★からはじまります。テーマは『 寺院 』で、ミニ講座と京都の名だたる寺院御用達の仕出し料理店『矢尾治』さんの精進料理(お膳でご用意)でお楽しみいただきます。

らくたび京町家で、「ミニ講座」とワイワイガヤガヤとおしゃべりしながら美味しいランチタイムを過ごすイベントに参加しませんか?お一人様からでも気軽に参加できます。お電話からでもお申込み可能です。みなさまのご参加お待ち申し上げております。

※この企画はらくたび会員様限定の企画となっておりますのでご注意ください!

★お電話からのお申し込み★

らくたびTEL 075-257-7320 まで(受付9:00~18:00)

【今回のお弁当】

ご飯は今が旬の鱧寿司、だし巻卵、鱸幽庵焼き、魳おろし和え三つ葉、小茄子田楽、蓬麩旨煮、三度豆胡麻浸しなど。

【今回の食後のお菓子】

建仁寺の鎮守社の京都ゑびす神社近くにある鍵甚良房さんの『 鉾餅と干菓子 』。お茶は一保堂茶舗の水出し玉露『 滴露 』。

【お弁当のアレコレ】

お箸袋の揮毫(きごう)と辻留さんの看板の字は北大路魯山人によるもの。

お弁当を包んでいる包装紙は昭和に活躍した日本画家・池田 遙邨(いけだ ようそん)の京都絵地図。岡山県出身。1918年大正7年に竹内栖鳳の門をたたき、1949年昭和11年から24年まで京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)助教授をつとめた。

らくたび 谷口真由美

2018年02月05日

2月3日の節分で無病息災を願う“招福息災を願って一服 節分ゆるり茶会”

2月3日の節分で無病息災を願う“招福息災を願って一服 節分ゆるり茶会”を開催しました!

ミニ講座では1年の内でもっとも重きにおかれる2月3日の節分のお話をしました。

点心では、鬼さんの焼き印入りの錦糸たまごが巻かれた、ひさご寿司さんの恵方巻にかぶりついていただき、錦市場で選んだ三種の煮豆を食して無病息災を願いながら和やかに。

日本最古の五條天神宮の縁起物“宝船のお札”は2月3日だけしか授与されないもので、今回らくたびが授かって、みなさまに持って帰っていただきました。

節分の風習にならい新しい立春を皆さんで和やかに迎えた“節分のゆるり茶会”でした。

これからのらくたびのイベント、京都さんぽなど楽しい企画がいっぱいあります。みなさまご参加ください。

詳しくはこちらまで

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article

らくたび 谷口

ミニ講座では1年の内でもっとも重きにおかれる2月3日の節分のお話をしました。

点心では、鬼さんの焼き印入りの錦糸たまごが巻かれた、ひさご寿司さんの恵方巻にかぶりついていただき、錦市場で選んだ三種の煮豆を食して無病息災を願いながら和やかに。

ゆるり茶会では、近くでお茶のお点前を見ていただきながら一服

鶴屋吉信さんの節分・季節限定の和菓子「福ハ内」でお抹茶と一緒に…。

また、朮(おけら)を焚き、くゆらせた煙で邪気を払うという季節の節目にふさわしい古来の習わしを体験していただきました。

日本最古の五條天神宮の縁起物“宝船のお札”は2月3日だけしか授与されないもので、今回らくたびが授かって、みなさまに持って帰っていただきました。

節分の風習にならい新しい立春を皆さんで和やかに迎えた“節分のゆるり茶会”でした。

これからのらくたびのイベント、京都さんぽなど楽しい企画がいっぱいあります。みなさまご参加ください。

詳しくはこちらまで

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/media/event/article

らくたび 谷口

2017年12月13日

“師走の花街・祇園「事始め」

2017年12月13日(水)の京都さんぽのお便りです。

“師走の花街・祇園「事始め」

華やぐ街並みと社寺散策へ”

今年も師走の季節になりました。本日は12月の花街行事・事始め。京都さんぽでは、京都の事始めを一目みようと新門前通にある片山家能楽・京舞保存財団界隈をおとずれて、祇園甲部の芸舞妓さんとお母さんが、京舞井上流家元・井上八千代さんの邸宅へ行き交う様子を見学しました。

花街の芸舞妓さんが今年の感謝と来年の挨拶を行う「事始め」をカメラにおさめようと家元の邸宅前にはたくさんの報道陣とカメラマンのシャッター音が鳴り響きます。

そんな中私たちはらくたびの森からアドバイスを受けた場所で見学開始!芸舞妓さんをゆっくりと見ることができました。

いつもの祇園花見小路で見る芸舞妓さんとは違って、事始めでは普段の芸舞妓さんが見られるのと、どこか笑みがあるようすがうかがえ、見ている私たちも「可愛い~」と思わず声が出てしまいました。

家元・井上八千代さんからこの日に手渡される「舞扇」を大事に胸元で持っておられる舞妓さんの姿が印象的で、私も見習わなければ~と感じた瞬間でした。

この後は、祇園界隈を歩いて最後は来年の無病息災を願って八坂神社へ。来年のらくたび京都さんぽの祈願をいたしました~。

「事始め」が過ぎたら、祇園界隈では「おことうさん(師走で忙しくなりますね~)」の言葉が交わされます。

みなさま、今年もあと少し。健やかにお過ごしくださいませ。

らくたび 谷口

“師走の花街・祇園「事始め」

華やぐ街並みと社寺散策へ”

今年も師走の季節になりました。本日は12月の花街行事・事始め。京都さんぽでは、京都の事始めを一目みようと新門前通にある片山家能楽・京舞保存財団界隈をおとずれて、祇園甲部の芸舞妓さんとお母さんが、京舞井上流家元・井上八千代さんの邸宅へ行き交う様子を見学しました。

花街の芸舞妓さんが今年の感謝と来年の挨拶を行う「事始め」をカメラにおさめようと家元の邸宅前にはたくさんの報道陣とカメラマンのシャッター音が鳴り響きます。

そんな中私たちはらくたびの森からアドバイスを受けた場所で見学開始!芸舞妓さんをゆっくりと見ることができました。

いつもの祇園花見小路で見る芸舞妓さんとは違って、事始めでは普段の芸舞妓さんが見られるのと、どこか笑みがあるようすがうかがえ、見ている私たちも「可愛い~」と思わず声が出てしまいました。

家元・井上八千代さんからこの日に手渡される「舞扇」を大事に胸元で持っておられる舞妓さんの姿が印象的で、私も見習わなければ~と感じた瞬間でした。

この後は、祇園界隈を歩いて最後は来年の無病息災を願って八坂神社へ。来年のらくたび京都さんぽの祈願をいたしました~。

「事始め」が過ぎたら、祇園界隈では「おことうさん(師走で忙しくなりますね~)」の言葉が交わされます。

みなさま、今年もあと少し。健やかにお過ごしくださいませ。

らくたび 谷口

2017年08月30日

東山・蹴上界隈のお寺散策レポート

五山送り火の翌日に東山・蹴上界隈のお寺散策に出かけ、疏水の水に沿って歩いてみました。

東山さんぽの行程は、無鄰菴→琵琶湖疏水記念館→金地院→天授庵→南禅院→南禅寺→永観堂です。秋の紅葉シーズンは観光客でいっぱいになるこれらの寺院も、青紅葉が映える夏は人も車も少ない絶好の季節だと思います。

平安時代から貴族の別荘地が広がる広大な場所だった蹴上は、時代とともに寺院が建立され、境内には如意ケ岳や若王子山、南禅寺山などを借景にした素晴らしい庭も作られ、拝観にたくさんの人が訪れます。また琵琶湖疏水の水を引き入れてつくる池泉回遊式のお庭と一緒に楽しむことができて訪れる人を魅了しています。無鄰菴では近代日本作庭家の七代目小川治兵衛の庭も見ることができます。無鄰菴から永観堂へ歩く道端にも疏水の水が流れていて水の音心地よく、夏こそ訪れるベストスポットだと実感しました。

水の流れを感じながら残暑の東山蹴上界隈を歩いてみるのも良いですよ。

無鄰菴で緑のお庭を見ながらお抹茶をいただきました。庭から入る風を感じながら冷たいお抹茶を一服。

琵琶湖疏水記念館へ。京都の水道水が販売されています。記念館横の自動販売機で買えます。100円です。

金地院の鶴亀の庭。小堀遠州作の枯山水。右は鶴島、左が亀島です。鶴島の奥には東照宮があります。

金地院の中島には弁才天が祀られている弁天地があります。水の神様らしく水が潤っています。

天授庵・枯山水のお庭。青紅葉と四角の敷石、白砂の調和がとれた小さな庭園です。

天授庵・池泉廻遊式庭園。水を満々と湛える池に近づくと吸い込まれそうになります。

天授庵の建物と青紅葉が相まって綺麗です。

南禅寺三門。

永観堂。あと数か月すればこの景色が赤い紅葉に染まります。

永観堂の青紅葉。遠くに赤くなる紅葉もあって楽しい。

永観堂の知恵と慈悲のお地蔵様。赤の前掛けと青紅葉のコントラストがきれいです。

永観堂門前の蕎麦屋さんで冷たい大根おろし蕎麦をいただきました。

緑と水の潤いづくしの東山蹴上散策でした。秋の紅葉も訪れてみたいと思います。

らくたび 谷口

東山さんぽの行程は、無鄰菴→琵琶湖疏水記念館→金地院→天授庵→南禅院→南禅寺→永観堂です。秋の紅葉シーズンは観光客でいっぱいになるこれらの寺院も、青紅葉が映える夏は人も車も少ない絶好の季節だと思います。

平安時代から貴族の別荘地が広がる広大な場所だった蹴上は、時代とともに寺院が建立され、境内には如意ケ岳や若王子山、南禅寺山などを借景にした素晴らしい庭も作られ、拝観にたくさんの人が訪れます。また琵琶湖疏水の水を引き入れてつくる池泉回遊式のお庭と一緒に楽しむことができて訪れる人を魅了しています。無鄰菴では近代日本作庭家の七代目小川治兵衛の庭も見ることができます。無鄰菴から永観堂へ歩く道端にも疏水の水が流れていて水の音心地よく、夏こそ訪れるベストスポットだと実感しました。

水の流れを感じながら残暑の東山蹴上界隈を歩いてみるのも良いですよ。

無鄰菴で緑のお庭を見ながらお抹茶をいただきました。庭から入る風を感じながら冷たいお抹茶を一服。

琵琶湖疏水記念館へ。京都の水道水が販売されています。記念館横の自動販売機で買えます。100円です。

金地院の鶴亀の庭。小堀遠州作の枯山水。右は鶴島、左が亀島です。鶴島の奥には東照宮があります。

金地院の中島には弁才天が祀られている弁天地があります。水の神様らしく水が潤っています。

天授庵・枯山水のお庭。青紅葉と四角の敷石、白砂の調和がとれた小さな庭園です。

天授庵・池泉廻遊式庭園。水を満々と湛える池に近づくと吸い込まれそうになります。

天授庵の建物と青紅葉が相まって綺麗です。

南禅寺三門。

永観堂。あと数か月すればこの景色が赤い紅葉に染まります。

永観堂の青紅葉。遠くに赤くなる紅葉もあって楽しい。

永観堂の知恵と慈悲のお地蔵様。赤の前掛けと青紅葉のコントラストがきれいです。

永観堂門前の蕎麦屋さんで冷たい大根おろし蕎麦をいただきました。

緑と水の潤いづくしの東山蹴上散策でした。秋の紅葉も訪れてみたいと思います。

無鄰菴で見つけた“ハート型の苔”です。

らくたび 谷口

2017年08月05日

8月5日の京阪ウォークは京都・東山の社寺めぐりでご利益アップ!レポート

本日8月5日の京阪ウォークは京都・東山の社寺めぐりでご利益アップ!でした。

ガイドの田中昭美がご案内した京阪ウォークをご報告いたします。

コースは祇園四条駅から一番近いお寺の仲源寺(眼病のご利益)から、祇園の中心で橙の玉垣が夏の緑に際立つ辰巳大明神(技芸上達)と、八坂神社のえびす神社(商売繁盛)、美御前社(美人祈願)、カラフルなくくり猿が境内を彩る庚申堂(三尺の虫封じ)、イノシシが眷属の摩利支天・禅居庵(開運・勝運)など、とくに祇園のなかでも屈指のご利益の神社仏閣をたずねました。

このほかにも路面に石畳が敷き詰められた石塀小路や、夏の青空に五重塔がそびえ立つ法観寺などの名所もたどり楽しんでいただきました。

約2時間で2000円というお財布にも優しいこの京阪ウォークは毎月第1と第3土曜日に実施しています。京都さんぽの醍醐味をぎゅっと詰め込んだ楽しいコースとなっておりますので京阪電車の駅から出発する京阪ウォークを是非お試しください。

【次回開催の京阪ウォーク・京都御所ツアーのご紹介】

★らくたびガイドの山下輝雄がご案内するツアーです★

開催日 : 8月19日(土)

集合 : 13時半 京阪・出町柳駅 (叡電口改札前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 京都御苑 (自然豊かな国民公園に残る史跡) →

京都御所 (建礼門・紫宸殿・清涼殿・小御所・御池庭など) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

くわしくはこちらまで

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/event/90/

“京阪ウォーク”は毎月第1&第3土曜開催!

9~11月・第1土曜 → 「祇園界隈」をそぞろ歩きましょう。

9~11月・第3土曜 → 「京都御苑&京都御所」をご案内しますよ。

ご参加お待ちしております♪

らくたび 谷口

ガイドの田中昭美がご案内した京阪ウォークをご報告いたします。

コースは祇園四条駅から一番近いお寺の仲源寺(眼病のご利益)から、祇園の中心で橙の玉垣が夏の緑に際立つ辰巳大明神(技芸上達)と、八坂神社のえびす神社(商売繁盛)、美御前社(美人祈願)、カラフルなくくり猿が境内を彩る庚申堂(三尺の虫封じ)、イノシシが眷属の摩利支天・禅居庵(開運・勝運)など、とくに祇園のなかでも屈指のご利益の神社仏閣をたずねました。

仲源寺(眼病のご利益)

辰巳大明神(技芸上達)

八坂神社のえびす神社(商売繁盛)

美御前社(美人祈願)

庚申堂(三尺の虫封じ)

禅居庵(開運・勝運)

このほかにも路面に石畳が敷き詰められた石塀小路や、夏の青空に五重塔がそびえ立つ法観寺などの名所もたどり楽しんでいただきました。

夏の青空に五重塔がそびえ立つ法観寺

約2時間で2000円というお財布にも優しいこの京阪ウォークは毎月第1と第3土曜日に実施しています。京都さんぽの醍醐味をぎゅっと詰め込んだ楽しいコースとなっておりますので京阪電車の駅から出発する京阪ウォークを是非お試しください。

【次回開催の京阪ウォーク・京都御所ツアーのご紹介】

★らくたびガイドの山下輝雄がご案内するツアーです★

開催日 : 8月19日(土)

集合 : 13時半 京阪・出町柳駅 (叡電口改札前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 京都御苑 (自然豊かな国民公園に残る史跡) →

京都御所 (建礼門・紫宸殿・清涼殿・小御所・御池庭など) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

くわしくはこちらまで

↓ ↓ ↓

http://rakutabi.com/event/90/

“京阪ウォーク”は毎月第1&第3土曜開催!

9~11月・第1土曜 → 「祇園界隈」をそぞろ歩きましょう。

9~11月・第3土曜 → 「京都御苑&京都御所」をご案内しますよ。

ご参加お待ちしております♪

らくたび 谷口

2017年08月01日

7月22日(土)”京都さんぽ・着物&浴衣で集う京町家”~祇園祭・宵山そぞろ歩き~

少し遅れましたが・・

7月22日(土)

”京都さんぽ・着物&浴衣で集う京町家”

~祇園祭・宵山そぞろ歩き~

をご報告いたします!!

7月22日(土)に、‟講師・安達千鶴子のイヤホンガイドで歩く後祭の宵山散策”に添乗で参加しました。女性陣はほぼ着物や浴衣を着て参加!「やっぱり着物は風情があっていいな~♪」と実感した京都さんぽでした。

夕方6時にらくたび京町家に集まり、祇園祭のミニ講座と、祇園祭にちなむお菓子とお茶をいただきながら団らんした後は、夜の宵山散策へといざ出発!

後祭は大通りに屋台などが出ないため、前祭に比べて人は少なく、ゆっくり歩いて山鉾や家々に伝わる家宝の屏風などを見ることができます。小さい子どもたちの「ちまきどうですか~」という可愛い声も聞き取れて、「ほんまに情緒があるな~」「昔ながらの祇園祭やね~」というお声も出て、まったりとした京都情緒を満喫されたのではないでしょうか。夜は提灯に灯りが入るので山鉾は幻想的に映しだされ、そぞろ歩きという言葉がぴったりの祇園祭でした。

らくたびスタッフの鈴木と谷口は、着付けの先生でもある安達に浴衣を着せてもらい、お客様と一緒に浴衣姿で歩くことができました。京町家で浴衣という貴重な体験もでき、今後また和装でお客様におもてなしができればと感じました。

らくたび谷口

7月22日(土)

”京都さんぽ・着物&浴衣で集う京町家”

~祇園祭・宵山そぞろ歩き~

をご報告いたします!!

7月22日(土)に、‟講師・安達千鶴子のイヤホンガイドで歩く後祭の宵山散策”に添乗で参加しました。女性陣はほぼ着物や浴衣を着て参加!「やっぱり着物は風情があっていいな~♪」と実感した京都さんぽでした。

夕方6時にらくたび京町家に集まり、祇園祭のミニ講座と、祇園祭にちなむお菓子とお茶をいただきながら団らんした後は、夜の宵山散策へといざ出発!

講師の山村による祇園祭ミニ講座

後祭は大通りに屋台などが出ないため、前祭に比べて人は少なく、ゆっくり歩いて山鉾や家々に伝わる家宝の屏風などを見ることができます。小さい子どもたちの「ちまきどうですか~」という可愛い声も聞き取れて、「ほんまに情緒があるな~」「昔ながらの祇園祭やね~」というお声も出て、まったりとした京都情緒を満喫されたのではないでしょうか。夜は提灯に灯りが入るので山鉾は幻想的に映しだされ、そぞろ歩きという言葉がぴったりの祇園祭でした。

安達のイヤホンガイドによる後祭の散策

黒主山の提灯の灯りが幻想的

北観音山の白地に赤紋様の提灯が色艶やかに

祇園祭に披露する家々の屏風

らくたびスタッフの鈴木と谷口は、着付けの先生でもある安達に浴衣を着せてもらい、お客様と一緒に浴衣姿で歩くことができました。京町家で浴衣という貴重な体験もでき、今後また和装でお客様におもてなしができればと感じました。

浴衣の後ろ姿が艶やかに

散策終了後、町家に戻ってこられた参加者様と講師とスタッフで、記念撮影

らくたび谷口

2017年07月30日

京阪電車 × らくたび ~ 駅から始まる京都のまち歩き ~≪ 京阪ウォーク ・祇園ツアー≫のご案内

京阪電車 × らくたび 駅から始まる京都のまち歩き ≪ 京阪ウォーク ≫のご案内

「 京都の旅 らくたび 」では、毎月2回、第1土曜日(祇園界隈)と第3土曜日(京都御所)に京阪電車とコラボレーションしたまち歩き≪ 京阪ウォーク ≫ を開催しています。

京阪電車の駅に集合して散策をスタートし、ガイドの説明を聞きながら、約2時間で周辺の社寺史跡を効率よくめぐります。

「 京都の旅 らくたび 」がご案内する8月の第1土曜日開催の京阪ウォークは、京阪祇園四条駅から出発する祇園界隈の散策です。「らくたび」ならではの歴史や見どころをらくたびガイド・田中昭美が楽しくご案内いたします。

歩くだけでココロ華やぐ祇園には、健康や安全を見守り、夢を応援してくれる神仏がたくさんあって、おすすめの甘味処や路地もご案内します♪千年の都に祀られる「神様」「仏様」京都・東山の社寺めぐりのご利益アップで祇園散策を満喫いたしましょう!

らくたびガイドの田中昭美が祇園界隈の見どころをたっぷりご紹介。敷居が高いと思っていた祇園も散策のあとは祇園が身近に感じること間違いなし。

【散策場所の八坂庚申堂】女性に人気の八坂庚申堂はカラフルなお猿さんが飾られて、写真スポットにもなっています。着物姿の似合うお寺でも人気です。

【散策場所の三面大黒天】豊臣秀吉の妻ねねが晩年暮らした圓徳院の境内にある三面大黒天は秀吉の念持仏でもありました。三面大黒天が祀られているところには甘味処やお土産物も売られています。

開催日 : 8月5日(土)

集合 : 13時半 京阪・祇園四条駅 (観光案内所前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 仲源寺(眼病平癒) → 辰巳大明神(芸事上達) → 八坂神社(美徳成就/厄除/商売繁盛) → 三面大黒天(秀吉の出世守り本尊) → 八坂庚申堂(くくり猿) → 禅居庵(勝運・開運) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

8/5(土)の詳細・お申し込みはこちら

http://rakutabi.com/event/87/

お電話でのお申し込み

075-257-7321

※平日9:00~18:00(土日祝は留守番電話対応)

ご参加お待ちしています~♪

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

★今後の京阪ウォークツアーは、下記の日程で開催します★

【第1土曜日開催の祇園界隈ツアー】

開催日 : 8/5、9/2、10/7、11/4 (毎月第1土曜日)

集合 : 13時半 京阪・祇園四条駅 (観光案内所前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 仲源寺(眼病平癒) → 辰巳大明神(芸事上達) → 八坂神社(美徳成就/厄除/商売繁盛) → 三面大黒天(秀吉の出世守り本尊) → 八坂庚申堂(くくり猿) → 禅居庵(勝運・開運) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

【第3土曜日開催の京都御所ツアー】

開催日 : 8/19、9/16、10/21、11/18 (毎月第3土曜日)

集合 : 13時半 京阪・出町柳駅 (叡電口改札前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 京都御苑 (自然豊かな国民公園に残る史跡) →

京都御所 (建礼門・紫宸殿・清涼殿・小御所・御池庭など) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

らくたび 谷口

「 京都の旅 らくたび 」では、毎月2回、第1土曜日(祇園界隈)と第3土曜日(京都御所)に京阪電車とコラボレーションしたまち歩き≪ 京阪ウォーク ≫ を開催しています。

京阪電車の駅に集合して散策をスタートし、ガイドの説明を聞きながら、約2時間で周辺の社寺史跡を効率よくめぐります。

「 京都の旅 らくたび 」がご案内する8月の第1土曜日開催の京阪ウォークは、京阪祇園四条駅から出発する祇園界隈の散策です。「らくたび」ならではの歴史や見どころをらくたびガイド・田中昭美が楽しくご案内いたします。

歩くだけでココロ華やぐ祇園には、健康や安全を見守り、夢を応援してくれる神仏がたくさんあって、おすすめの甘味処や路地もご案内します♪千年の都に祀られる「神様」「仏様」京都・東山の社寺めぐりのご利益アップで祇園散策を満喫いたしましょう!

らくたびガイドの田中昭美が祇園界隈の見どころをたっぷりご紹介。敷居が高いと思っていた祇園も散策のあとは祇園が身近に感じること間違いなし。

【散策場所の八坂庚申堂】女性に人気の八坂庚申堂はカラフルなお猿さんが飾られて、写真スポットにもなっています。着物姿の似合うお寺でも人気です。

【散策場所の三面大黒天】豊臣秀吉の妻ねねが晩年暮らした圓徳院の境内にある三面大黒天は秀吉の念持仏でもありました。三面大黒天が祀られているところには甘味処やお土産物も売られています。

開催日 : 8月5日(土)

集合 : 13時半 京阪・祇園四条駅 (観光案内所前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 仲源寺(眼病平癒) → 辰巳大明神(芸事上達) → 八坂神社(美徳成就/厄除/商売繁盛) → 三面大黒天(秀吉の出世守り本尊) → 八坂庚申堂(くくり猿) → 禅居庵(勝運・開運) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

8/5(土)の詳細・お申し込みはこちら

http://rakutabi.com/event/87/

お電話でのお申し込み

075-257-7321

※平日9:00~18:00(土日祝は留守番電話対応)

ご参加お待ちしています~♪

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

★今後の京阪ウォークツアーは、下記の日程で開催します★

【第1土曜日開催の祇園界隈ツアー】

開催日 : 8/5、9/2、10/7、11/4 (毎月第1土曜日)

集合 : 13時半 京阪・祇園四条駅 (観光案内所前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 仲源寺(眼病平癒) → 辰巳大明神(芸事上達) → 八坂神社(美徳成就/厄除/商売繁盛) → 三面大黒天(秀吉の出世守り本尊) → 八坂庚申堂(くくり猿) → 禅居庵(勝運・開運) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

【第3土曜日開催の京都御所ツアー】

開催日 : 8/19、9/16、10/21、11/18 (毎月第3土曜日)

集合 : 13時半 京阪・出町柳駅 (叡電口改札前 ※地下)

行程 : 集合場所 → 京都御苑 (自然豊かな国民公園に残る史跡) →

京都御所 (建礼門・紫宸殿・清涼殿・小御所・御池庭など) 15時半頃終了

参加費 : 2000円

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

らくたび 谷口

2017年05月06日

5月5日 菖蒲の香り ゆるり茶会

五月五日に“菖蒲の香りゆるり茶会”を行いました。

春から初夏の季節の節目である端午の節句とは「五月初めの五日」を意味します。こどもの成長を願う日として、ふりかかる邪気を振り払う行事が営まれてきました。らくたび京町家では、例年にならい今年も家に邪気や災難を防ぐ軒菖蒲をはじめ、菖蒲と蓬の強い香りで不浄を払う薬玉を作る体験をしていただきました。

ミニ講座では講師の若村が端午の節句に行われる行事「菖蒲湯」「軒菖蒲」「菖蒲酒」「菖蒲枕」「薬玉」「黄飯」の話をしました。今回は、端午の節句で「黄飯」を食べる習慣もあるということで、クチナシの色素でご飯をほんのり黄色く色付けした鳴海餅本店さんの「黄飯」をご家庭に持って帰っていただきました。

講座のあとは「軒菖蒲」と「薬玉」を一階の大広間で参加の皆さまと作りました。軒菖蒲12束を作り若村が長さをはかって紐で12束の軒菖蒲を繋げます。

今回初めて作る「薬玉」を、春日神社の神職さんから習ったとおりに作ってみました。菖蒲の葉を細長く分解して籠の目のように編みこんでいきます。そして、菖蒲の根っこや蓬の葉を細かくして丸くかためたものを、籠の目のように編みこんだ菖蒲の葉で丸め包みます。薬玉のように整えて五色の紐を垂らして床の間に飾りました。これは9月9日の重陽の節句まで飾るそうです。

次はメインの軒菖蒲を玄関のくぐり戸の軒に飾ります。飾る間に通りかかる人たちは一同に足を止め、軒菖蒲の行事を見ておられました。

軒菖蒲作りを体験していただいた後は、ゆるり茶会でほっこりとしていただきました。今回はお茶室でのおもてなし。お庭からお茶室へ入っていただきました。

お茶室のお軸は「一期一会」の文字。安達先生のお点前でゆるりと楽しまれている皆さまのお茶席風景を見て、この瞬間がまさしく一期一会だなと思いました。

五月の節句に相応しく邪気が振り払われたと思います。初夏には夏越の祓い、祇園祭と行事が続きます。またこの行事で皆さまと邪気、災難を払いたいと思います。

次回の6月25日“夏越祓ゆるり茶会”に

お越しください。

詳しくはこちらから!

らくたび 谷口

春から初夏の季節の節目である端午の節句とは「五月初めの五日」を意味します。こどもの成長を願う日として、ふりかかる邪気を振り払う行事が営まれてきました。らくたび京町家では、例年にならい今年も家に邪気や災難を防ぐ軒菖蒲をはじめ、菖蒲と蓬の強い香りで不浄を払う薬玉を作る体験をしていただきました。

ミニ講座では講師の若村が端午の節句に行われる行事「菖蒲湯」「軒菖蒲」「菖蒲酒」「菖蒲枕」「薬玉」「黄飯」の話をしました。今回は、端午の節句で「黄飯」を食べる習慣もあるということで、クチナシの色素でご飯をほんのり黄色く色付けした鳴海餅本店さんの「黄飯」をご家庭に持って帰っていただきました。

ミニ講座

黄飯で邪気を払う

講座のあとは「軒菖蒲」と「薬玉」を一階の大広間で参加の皆さまと作りました。軒菖蒲12束を作り若村が長さをはかって紐で12束の軒菖蒲を繋げます。

菖蒲と蓬を12等分します

等間隔につながった12束の軒菖蒲

立派な軒菖蒲のできあがり

今回初めて作る「薬玉」を、春日神社の神職さんから習ったとおりに作ってみました。菖蒲の葉を細長く分解して籠の目のように編みこんでいきます。そして、菖蒲の根っこや蓬の葉を細かくして丸くかためたものを、籠の目のように編みこんだ菖蒲の葉で丸め包みます。薬玉のように整えて五色の紐を垂らして床の間に飾りました。これは9月9日の重陽の節句まで飾るそうです。

菖蒲の葉を籠の目のように編みこむ

薬玉のできあがり

床の間に飾りました

次はメインの軒菖蒲を玄関のくぐり戸の軒に飾ります。飾る間に通りかかる人たちは一同に足を止め、軒菖蒲の行事を見ておられました。

連なった軒菖蒲を運びます

慎重に等間に整列

軒菖蒲完成

皆さんと記念撮影

軒菖蒲作りを体験していただいた後は、ゆるり茶会でほっこりとしていただきました。今回はお茶室でのおもてなし。お庭からお茶室へ入っていただきました。

お茶室風景

安達先生のお点前で

お抹茶とお茶菓子「菖蒲枕」

お茶室のお軸は「一期一会」の文字。安達先生のお点前でゆるりと楽しまれている皆さまのお茶席風景を見て、この瞬間がまさしく一期一会だなと思いました。

五月の節句に相応しく邪気が振り払われたと思います。初夏には夏越の祓い、祇園祭と行事が続きます。またこの行事で皆さまと邪気、災難を払いたいと思います。

らくたび京町家の兜人形

次回の6月25日“夏越祓ゆるり茶会”に

お越しください。

詳しくはこちらから!

らくたび 谷口

2017年03月15日

同志社大学経済学部父母会 らくたびの“千年の都「京都」を歩く”ツアー

同志社大学経済学部父母会様の総会に準じて開催される、

らくたびの“千年の都「京都」を歩く”ツアー。今回は洛中編で≪大政奉還150周年≫にめぐる≪幕末歴史ウォーク≫でした。毎回このツアーを楽しみにしてくださる父兄様も多く、今回も春の先取りもあってわいわいがやがやと、時にはらくたび講師の説明に耳をかたむけ真剣なまなざしで聞いてくださる姿がありました。今回もらくたび講師の森明子が洛中の京都をたっぷりご案内いたしました。その模様をご案内します。

【堀川通】

地下鉄東西線の二条城前駅を出発し、同志社大学経済学部父母会様の一行は、京都市内を南北に延びる堀川通へ。堀川通の名前は昔、道沿いの堀に川が流れていたことから由来しますが、今は整備されて本筋の川は見えません。堀川の歴史は1200年前の平安京にさかのぼり、当初川幅は大きく豊かな水が流れていたようです。この流れを使って京都の北から都の中心部まで木材を運んで建物を建てました。時代が下ると友禅染で堀川が利用され、友禅染工程の一つ“のり流し”を堀川の水で行い、洗い出されたのりが濁れば濁るほど産業の発展を意味することから良いとされました。そして、多色ののりが洗い出され様ざまな色が川に彩られたことから“虹の川”とも呼ばれたそうです。後に工業で水が少なくなり整備されて川の水は地下道に潜ることになりましたが、その上を走る堀川通の横を、低いお堀の特徴を生かした遊歩道がつくられ人工の小川が流れています。この遊歩道の小川に沿って一行は御池通から竹屋町通まで歩きました。

【二条城】

竹屋町通で下の遊歩道から上の堀川通へ上がり二条城へ。二条城は言わずと知れた徳川家康ゆかりのお城です。広い敷地内でまず見学するのは屋敷などの建物がある二の丸御殿のエリヤです。二の丸御殿を拝観する前に城内建物の配置や屋敷の部屋を講師の森が説明しました。

【二条城・二の丸御殿】

御殿のお屋敷内は奥へ行けば行くほど将軍様に近くなる。将軍に近い奥の間に通されるのは位、身分の高い人とされ、身分によって通される部屋が決まっていたそうです。近くの間の遠侍(とおさぶらい)などは、他の武家・大名が最初に通される間で、威嚇の意味が込められているのか派手やかな金色の背景とともに虎と豹の絵が襖に描かれています。中ほどの大広間は威厳を示すため、松の木などを描いて広大さを演出した部屋で、幕末に諸藩の重臣を集めて大政奉還を発表した歴史的な舞台となりました。次に奥へ進み黒書院になると狩野探幽の弟・尚信が手掛けた襖絵となる桜の襖絵があります。こちらの部屋は身内や親しい人との対面に使われました。そして、一番奥の白書院は将軍の居間・寝室であったところです。将軍が心身ともに休まるお部屋として作られているため落ち着いた水墨山水画が描かれています。説明の後に二の丸御殿を自由に見学していただきました。

見学から帰ってこられた父兄様から、あらかじめ歴史背景や部屋の特徴を聞いたので、お部屋の一つ一つが説明のとおり見ることができ、単純に襖絵など見てしまいがちな絵画鑑賞も一味違った鑑賞ができたとお声をいただきました。ガイド名利に尽きる一瞬です。

【二条城・二の丸庭園】

二の丸御殿から外に出て二の丸庭園へ。書院造庭園・神仙蓬莱の世界を表した庭園も徳川将軍の権威を表しています。庭園にはある子孫繁栄を願って亀島と鶴島が作られています。亀島には岩の上に松の木を植えて甲羅が表現されているなど全体で庭園を見た後は一つ一つ見ていくのも楽しいです。

【二条城・本丸御殿】

二の丸庭園から順路どおり本丸御殿へと歩きました。本丸御殿は徳川第三代家光の創建で、当時の本丸には五階建ての天守閣がありましたが1750年の落雷のために焼失しました。世の中が安定した時代でもあったので天守閣はその後再建されず、1788年には天明の大火で殿舎をも焼失してしまいました。現在ある本丸御殿は明治に京都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の宮家から譲り受け移築されたものです。本丸楼門から入り天守閣跡まで行く道の左右の石垣を見ると、ところどころに天明の大火で焼けて黒くなった部分が見受けられ当時の大火の規模を想像することができます。

【二条城・梅林】

本丸御殿の内堀から出ると梅林があるエリアに出ました。白、ピンク色の梅の花が7分咲きで梅の香りをほのかに甘く漂わせた梅園の道をそぞろ歩き。父兄の皆様は梅の景色を思い思いに写真におさめられ春の訪れを楽しんでおられました。

梅林のほかに清流園と内堀の間にある桜の木々があります。ここは今年のJR東海 “そうだ京都行こう2017”の桜風景のポスターになっている場所だそうです。先日添乗の谷口が東京に行きJR東海のポスター撮りをしてまいりました!ポスターのように桜の花が咲いていないのでピンとこないですが、内堀から見える城の石垣をバックに満開の桜が咲き誇るポスターの景色を検証しに再度二条城へ上洛してくださるとまた楽しみが増えると思います。

【神泉苑】

二条城を堪能した後は平安京ゆかりの神泉苑へ。神泉苑は平安京造営時に設けられた宮中付属の禁苑でした。禁苑は天皇や公家など位の高い人しか利用できず、当時は大きな池も有していたので舟遊びで楽しんだり、雨乞いなどの儀式などが執り行われました。この池は天皇が利用された池であったことから人々は「御池/おんいけ」と呼び、そのうち神泉苑に面する東西の通りは御池通と呼ばれるようになったのだそうです。

大きな池を有していた神泉苑だけあって水にまつわるいくつかのエピソードがあります。平安時代、神泉苑では日照りが続いた日は呪術でもって雨乞いの祈祷をしていました。ある日照りの日に99人の僧の呪術でも雨が降らない中、100人目の弘法大師空海が祈祷をすれば龍神を呼びよせ雨を降らせたという伝説があます。また、平安末期に白拍子を100人呼んで雨乞いの舞を舞ったところ最後の一人の白拍子・静御前が舞うと三日三晩雨が降ったということで、この功績が認められた静御前は後白河天皇から日本一の白拍子の称号を与えられたとか。そして、静御前はこの神泉苑で源義経と出会ったというロマンスも残る神泉苑です。このほか神苑にはたくさんの祠があり特に注目したいのが恵方社です。神泉苑の恵方社は毎年その年の良い方角(節分などでよく知られる方角)に正面を移動させ向きを変えることで有名です。今年の祠の正面は北北西に向いています。父兄の皆さんは方角を確認されていました。

父兄の皆様はこの神泉苑の中にある“神泉苑平八”で京料理を堪能。お料理はこのツアーの醍醐味の一つでもあり、神泉苑平八さんの伝統ある料理を楽しみながら久しぶりに会われるお仲間の父兄様と歓談のひと時を過ごしておられました。お料理は八寸からはじまりメインへとすすみ最後は冷たいおぜんざいで心和んでいただきました。

【三条通】

父兄様ご一行は次の訪問地武信稲荷神社へ。道中、東西に走る三条商店街(三条通)に入り京都の商店街の雰囲気を味わっていただきました。この三条商店街はアテネ五輪で金メダルを獲得したマラソンランナーの野口みずきさんが、雨の日の練習場として走られた商店街として有名です。後に金メダルロードと名づけられました。

【武信神社】

三条商店街から南へ入り一路、武信神社へ。平安時代武信神社一帯のエリアは藤原氏ゆかりの土地で藤原良相が藤原氏一族をとりまとめていました。藤原良相が藤原氏一族の健康長寿を願って作った観学院(医療施設)の鎮守社として、稲荷の神を招いて作られたのが武信神社です。

武信神社には坂本龍馬と妻のおりょうの逸話が残っています。江戸時代、この神社の近くに幕末の勤王の志士たちがこの牢獄に収容された六角獄舎があり、おりょうの父も勤王家の医師であったことから六角獄舎に収容され、父の身を案じたおりょうと龍馬がこの近くをたびたび訪れたということです。龍馬も狙われる身分。獄舎の間近まで行けないため武信神社の御神木である榎の上から様子を伺い、御神木の幹に「龍」の字を彫るなどしておりょうにメッセージを伝えたのだそうです。こちらでもロマンスの物語が残る神社ですね。この神社では、龍馬、おりょうの逸話にちなんでメッセージが残せるようです。幕末ファンの方は必見の場所です。

【六角獄舎】

六角獄舎の近くには近代科学の礎になった山脇東洋の石碑があります。「日本近代学発祥の地」として知られ、解剖学などを進められたようです。この地は武信神社の観学院(医療施設)などにみられるように医療にまつわるエリアなのだなと感じました。

【壬生寺】

六角獄舎を後にして、一行は最後の訪問地“京の冬の旅”特別公開の一つ「壬生寺・本堂、狂言堂」へ。壬生寺は無言劇の「壬生大念佛狂言」で有名です。今回は特別公開で狂言堂が見学できました。壬生狂言は地元の方たちで演じられ、人から人への伝承で伝統文化が守られています。能舞台にはないアクロバット的な“飛び込み”“獣台”と呼ばれる演技があって面白うそうですね。本堂では奈良・唐招提寺に伝わる国宝鑑真和上坐像の「お身代わり像」が初公開されています。また、新選組ゆかりのお寺でもあり、こちらでは思い思いに見学をしていただきました。

今回の同志社大学経済学部父母会様のツアーは大政奉還150年にあたる幕末の二条城と平安時代の宮中庭園の歴史めぐりでした。歴史が交錯するまち京都。1200年という長いあいだ都であったからこその証であり、守り語り継がれてきた史跡や神社仏閣と季節の行楽めぐりはまだまだ豊富にあります。京都を精通した“らくたび”がご案内する同志社大学経済学部父母会ツアーをこれからもご期待ください。

らくたび 谷口

らくたびの“千年の都「京都」を歩く”ツアー。今回は洛中編で≪大政奉還150周年≫にめぐる≪幕末歴史ウォーク≫でした。毎回このツアーを楽しみにしてくださる父兄様も多く、今回も春の先取りもあってわいわいがやがやと、時にはらくたび講師の説明に耳をかたむけ真剣なまなざしで聞いてくださる姿がありました。今回もらくたび講師の森明子が洛中の京都をたっぷりご案内いたしました。その模様をご案内します。

集合・地下鉄二条城前駅にて

【堀川通】

地下鉄東西線の二条城前駅を出発し、同志社大学経済学部父母会様の一行は、京都市内を南北に延びる堀川通へ。堀川通の名前は昔、道沿いの堀に川が流れていたことから由来しますが、今は整備されて本筋の川は見えません。堀川の歴史は1200年前の平安京にさかのぼり、当初川幅は大きく豊かな水が流れていたようです。この流れを使って京都の北から都の中心部まで木材を運んで建物を建てました。時代が下ると友禅染で堀川が利用され、友禅染工程の一つ“のり流し”を堀川の水で行い、洗い出されたのりが濁れば濁るほど産業の発展を意味することから良いとされました。そして、多色ののりが洗い出され様ざまな色が川に彩られたことから“虹の川”とも呼ばれたそうです。後に工業で水が少なくなり整備されて川の水は地下道に潜ることになりましたが、その上を走る堀川通の横を、低いお堀の特徴を生かした遊歩道がつくられ人工の小川が流れています。この遊歩道の小川に沿って一行は御池通から竹屋町通まで歩きました。

お堀を整備し利用した遊歩道

【二条城】

竹屋町通で下の遊歩道から上の堀川通へ上がり二条城へ。二条城は言わずと知れた徳川家康ゆかりのお城です。広い敷地内でまず見学するのは屋敷などの建物がある二の丸御殿のエリヤです。二の丸御殿を拝観する前に城内建物の配置や屋敷の部屋を講師の森が説明しました。

二条城城内案内図前で二の丸御殿の説明

二の丸御殿

【二条城・二の丸御殿】

御殿のお屋敷内は奥へ行けば行くほど将軍様に近くなる。将軍に近い奥の間に通されるのは位、身分の高い人とされ、身分によって通される部屋が決まっていたそうです。近くの間の遠侍(とおさぶらい)などは、他の武家・大名が最初に通される間で、威嚇の意味が込められているのか派手やかな金色の背景とともに虎と豹の絵が襖に描かれています。中ほどの大広間は威厳を示すため、松の木などを描いて広大さを演出した部屋で、幕末に諸藩の重臣を集めて大政奉還を発表した歴史的な舞台となりました。次に奥へ進み黒書院になると狩野探幽の弟・尚信が手掛けた襖絵となる桜の襖絵があります。こちらの部屋は身内や親しい人との対面に使われました。そして、一番奥の白書院は将軍の居間・寝室であったところです。将軍が心身ともに休まるお部屋として作られているため落ち着いた水墨山水画が描かれています。説明の後に二の丸御殿を自由に見学していただきました。

見学から帰ってこられた父兄様から、あらかじめ歴史背景や部屋の特徴を聞いたので、お部屋の一つ一つが説明のとおり見ることができ、単純に襖絵など見てしまいがちな絵画鑑賞も一味違った鑑賞ができたとお声をいただきました。ガイド名利に尽きる一瞬です。

二の丸御殿・唐門

【二条城・二の丸庭園】

二の丸御殿から外に出て二の丸庭園へ。書院造庭園・神仙蓬莱の世界を表した庭園も徳川将軍の権威を表しています。庭園にはある子孫繁栄を願って亀島と鶴島が作られています。亀島には岩の上に松の木を植えて甲羅が表現されているなど全体で庭園を見た後は一つ一つ見ていくのも楽しいです。

二の丸庭園へ

庭園全景

【二条城・本丸御殿】

二の丸庭園から順路どおり本丸御殿へと歩きました。本丸御殿は徳川第三代家光の創建で、当時の本丸には五階建ての天守閣がありましたが1750年の落雷のために焼失しました。世の中が安定した時代でもあったので天守閣はその後再建されず、1788年には天明の大火で殿舎をも焼失してしまいました。現在ある本丸御殿は明治に京都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の宮家から譲り受け移築されたものです。本丸楼門から入り天守閣跡まで行く道の左右の石垣を見ると、ところどころに天明の大火で焼けて黒くなった部分が見受けられ当時の大火の規模を想像することができます。

本丸御殿入口

大火で黒くなった石垣

【二条城・梅林】

本丸御殿の内堀から出ると梅林があるエリアに出ました。白、ピンク色の梅の花が7分咲きで梅の香りをほのかに甘く漂わせた梅園の道をそぞろ歩き。父兄の皆様は梅の景色を思い思いに写真におさめられ春の訪れを楽しんでおられました。

梅林香るなか梅の花を楽しむ

咲きはじめの可憐な白梅

梅林のほかに清流園と内堀の間にある桜の木々があります。ここは今年のJR東海 “そうだ京都行こう2017”の桜風景のポスターになっている場所だそうです。先日添乗の谷口が東京に行きJR東海のポスター撮りをしてまいりました!ポスターのように桜の花が咲いていないのでピンとこないですが、内堀から見える城の石垣をバックに満開の桜が咲き誇るポスターの景色を検証しに再度二条城へ上洛してくださるとまた楽しみが増えると思います。

まだつぼみの桜

JRそうだ京都行こうのポスター(二条城の桜)

【神泉苑】

二条城を堪能した後は平安京ゆかりの神泉苑へ。神泉苑は平安京造営時に設けられた宮中付属の禁苑でした。禁苑は天皇や公家など位の高い人しか利用できず、当時は大きな池も有していたので舟遊びで楽しんだり、雨乞いなどの儀式などが執り行われました。この池は天皇が利用された池であったことから人々は「御池/おんいけ」と呼び、そのうち神泉苑に面する東西の通りは御池通と呼ばれるようになったのだそうです。

神泉苑

大きな池を有していた神泉苑だけあって水にまつわるいくつかのエピソードがあります。平安時代、神泉苑では日照りが続いた日は呪術でもって雨乞いの祈祷をしていました。ある日照りの日に99人の僧の呪術でも雨が降らない中、100人目の弘法大師空海が祈祷をすれば龍神を呼びよせ雨を降らせたという伝説があます。また、平安末期に白拍子を100人呼んで雨乞いの舞を舞ったところ最後の一人の白拍子・静御前が舞うと三日三晩雨が降ったということで、この功績が認められた静御前は後白河天皇から日本一の白拍子の称号を与えられたとか。そして、静御前はこの神泉苑で源義経と出会ったというロマンスも残る神泉苑です。このほか神苑にはたくさんの祠があり特に注目したいのが恵方社です。神泉苑の恵方社は毎年その年の良い方角(節分などでよく知られる方角)に正面を移動させ向きを変えることで有名です。今年の祠の正面は北北西に向いています。父兄の皆さんは方角を確認されていました。

神泉苑の御池

父兄の皆様はこの神泉苑の中にある“神泉苑平八”で京料理を堪能。お料理はこのツアーの醍醐味の一つでもあり、神泉苑平八さんの伝統ある料理を楽しみながら久しぶりに会われるお仲間の父兄様と歓談のひと時を過ごしておられました。お料理は八寸からはじまりメインへとすすみ最後は冷たいおぜんざいで心和んでいただきました。

神泉苑平八

お料理八寸

お料理お造り

お料理鴨鍋

父兄様お食事団欒

【三条通】

父兄様ご一行は次の訪問地武信稲荷神社へ。道中、東西に走る三条商店街(三条通)に入り京都の商店街の雰囲気を味わっていただきました。この三条商店街はアテネ五輪で金メダルを獲得したマラソンランナーの野口みずきさんが、雨の日の練習場として走られた商店街として有名です。後に金メダルロードと名づけられました。

金メダルロード 三条商店街

【武信神社】

三条商店街から南へ入り一路、武信神社へ。平安時代武信神社一帯のエリアは藤原氏ゆかりの土地で藤原良相が藤原氏一族をとりまとめていました。藤原良相が藤原氏一族の健康長寿を願って作った観学院(医療施設)の鎮守社として、稲荷の神を招いて作られたのが武信神社です。

武信神社

武信神社には坂本龍馬と妻のおりょうの逸話が残っています。江戸時代、この神社の近くに幕末の勤王の志士たちがこの牢獄に収容された六角獄舎があり、おりょうの父も勤王家の医師であったことから六角獄舎に収容され、父の身を案じたおりょうと龍馬がこの近くをたびたび訪れたということです。龍馬も狙われる身分。獄舎の間近まで行けないため武信神社の御神木である榎の上から様子を伺い、御神木の幹に「龍」の字を彫るなどしておりょうにメッセージを伝えたのだそうです。こちらでもロマンスの物語が残る神社ですね。この神社では、龍馬、おりょうの逸話にちなんでメッセージが残せるようです。幕末ファンの方は必見の場所です。

坂本龍馬とおりょう

【六角獄舎】

六角獄舎の近くには近代科学の礎になった山脇東洋の石碑があります。「日本近代学発祥の地」として知られ、解剖学などを進められたようです。この地は武信神社の観学院(医療施設)などにみられるように医療にまつわるエリアなのだなと感じました。

六角獄舎

【壬生寺】

六角獄舎を後にして、一行は最後の訪問地“京の冬の旅”特別公開の一つ「壬生寺・本堂、狂言堂」へ。壬生寺は無言劇の「壬生大念佛狂言」で有名です。今回は特別公開で狂言堂が見学できました。壬生狂言は地元の方たちで演じられ、人から人への伝承で伝統文化が守られています。能舞台にはないアクロバット的な“飛び込み”“獣台”と呼ばれる演技があって面白うそうですね。本堂では奈良・唐招提寺に伝わる国宝鑑真和上坐像の「お身代わり像」が初公開されています。また、新選組ゆかりのお寺でもあり、こちらでは思い思いに見学をしていただきました。

壬生寺本堂

壬生寺にて

今回の同志社大学経済学部父母会様のツアーは大政奉還150年にあたる幕末の二条城と平安時代の宮中庭園の歴史めぐりでした。歴史が交錯するまち京都。1200年という長いあいだ都であったからこその証であり、守り語り継がれてきた史跡や神社仏閣と季節の行楽めぐりはまだまだ豊富にあります。京都を精通した“らくたび”がご案内する同志社大学経済学部父母会ツアーをこれからもご期待ください。

梅かおる春のツアー

らくたび 谷口