2018年04月16日

☆【 KEIHAN MY ROUTE KYOTO】MAP配布開始キャンペーンウォーク イベントのご案内☆

【 KEIHAN MY ROUTE KYOTO】MAP配布開始キャンペーンウォーク イベントのご案内

【 KEIHAN MY ROUTE KYOTO】MAP配布開始キャンペーンウォーク イベントのご案内

2018年4月28日(土)より、京阪電気鉄道株式会社と株式会社らくたびは、京阪沿線の魅力を発信する京阪電車沿線MAP「KEIHAN MY ROUTE KYOTO」の無料配布を開始します!

ちょっとした空き時間でも京都を満喫したい」というお客さまのニーズを満たすべく、京阪電車の各駅周辺の魅力を短時間かつ具体的な観光ルートマップとしてご提案!素敵なMAPに仕上がっております♪

出町柳、神宮丸太町、三条、祇園四条、清水五条、七条の6駅にて、各駅を起点とした散策時間が異なる3種類(60分、90分、120分)のルート、全18種類を各駅ごとに配布予定です。

そして【 KEIHAN MY ROUTE KYOTO】の配布開始を記念し、

MAP配布開始キャンペーンウォークを4月28日(土)、4月29日(日)、4月30日(祝・月)に開催!!

【 KEIHAN MY ROUTE KYOTO】のMAPのルートをベースとし

3日間のキャンペーン中に6駅周辺の観光地をガイドと一緒に散策!京阪沿線の魅力が再発見できるかも♪

約90分間のツアー午前・午後と一日二回場所を変えて開催するので、観光の空き時間に参加しやすく、なんと参加費はキャンペーン特別価格お1人様1,000円のお手頃価格!!

町歩き・散策が初心者の方でも参加しやすく、おすすめです

↓↓お申し込み・ツアーの詳細はこちらから↓↓

【4月28日(土)】

*第一弾・祇園四条駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2513

*第二弾・出町柳駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2522

【4月29日(日)】

*第三弾・神宮丸太町駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2525

*第四弾・三条駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2527

【4月30日(祝・月)】

*第五弾・清水五条駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2532

*第六弾・七条駅

http://rakutabi.com/media/event/article/2534

春の陽気のなか、私達と一緒に京阪沿線を散策しましょう♪

皆さまのご参加を心よりお待ちしております

らくたび 渡部

2018年02月22日

《 +**3月6日京都さんぽのお知らせ**+ 》

【3月6日 京都さんぽ”松竹梅”】

「松」北野さんの影向松 「竹」萬亀楼の竹籠弁当 「梅」道真公が愛した梅 のご紹介です♪

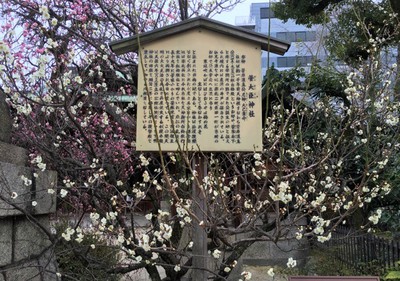

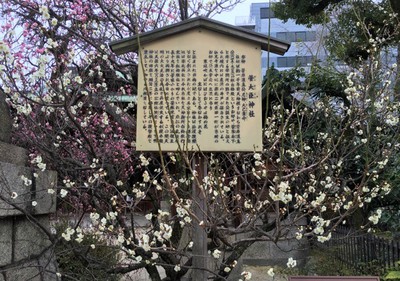

2月中旬に入り徐々に暖かくなり、

京都の社寺や観光地では、春の訪れをつげる可愛らしい梅の花が咲き始めました!

先日訪れた神社では白梅がとても可愛らしい花を咲かせていました。

3月6日の京都さんぽでは西陣界隈を「松竹梅」を題材にめぐる散策を開催!

梅の名所である北野天満宮の「梅苑」や、「影向松」を観賞し、

散策の最後には料亭・萬亀楼で名物「竹籠弁当」をお楽しみいただけます♪

【参加費】 一般:11,000円 会員:10,000円

(参加費に昼食代・拝観料など全て含みます。)

※受付け締め切り日以降のキャンセルは、お食事代のみご負担いただく場合がございます。

【集合】 10時半 嵐電・北野白梅町駅 改札前

【受付】 限定20名様 2月26日(月)締め切り

北野白梅町駅を出発し、大将軍八神社などに立ち寄り北野天満宮(梅苑・影向松)を参拝。

その後、豊臣秀吉の聚楽第ゆかりの場所を経て昼食場所の萬亀楼に向かいます!

花もお食事も楽しめる、そんな素敵な散策です

ぜひ春の訪れを、らくたびの京都さんぽで感じてみてはいかがでしょうか?

お申し込みはらくたびのお電話などで受付中です!

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

らくたび 渡部

「松」北野さんの影向松 「竹」萬亀楼の竹籠弁当 「梅」道真公が愛した梅 のご紹介です♪

2月中旬に入り徐々に暖かくなり、

京都の社寺や観光地では、春の訪れをつげる可愛らしい梅の花が咲き始めました!

先日訪れた神社では白梅がとても可愛らしい花を咲かせていました。

3月6日の京都さんぽでは西陣界隈を「松竹梅」を題材にめぐる散策を開催!

梅の名所である北野天満宮の「梅苑」や、「影向松」を観賞し、

散策の最後には料亭・萬亀楼で名物「竹籠弁当」をお楽しみいただけます♪

【参加費】 一般:11,000円 会員:10,000円

(参加費に昼食代・拝観料など全て含みます。)

※受付け締め切り日以降のキャンセルは、お食事代のみご負担いただく場合がございます。

【集合】 10時半 嵐電・北野白梅町駅 改札前

【受付】 限定20名様 2月26日(月)締め切り

北野白梅町駅を出発し、大将軍八神社などに立ち寄り北野天満宮(梅苑・影向松)を参拝。

その後、豊臣秀吉の聚楽第ゆかりの場所を経て昼食場所の萬亀楼に向かいます!

花もお食事も楽しめる、そんな素敵な散策です

ぜひ春の訪れを、らくたびの京都さんぽで感じてみてはいかがでしょうか?

お申し込みはらくたびのお電話などで受付中です!

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

らくたび 渡部

2017年11月10日

京都さんぽ 《京都の大路小路上ル下ル 第2回大宮通》 散策レポート

京都さんぽ 《京都の大路小路上ル下ル 第2回大宮通》 散策レポート♪

今回の京都さんぽでは、天下人・豊臣秀吉の築いた城郭「聚楽第」の遺構を訪ねるため、今出川駅から出発し、大宮通やその界隈を散策して来ました♪

今出川駅から出発し、昔宮中の井戸の神様として祀られていた「福長神社」や三千家のひとつ、武者小路千家のお茶室のある「官休庵」、

平安時代の陰陽師・安倍晴明を神として祀る「晴明神社」やゆかりの一条戻橋などに立ち寄りながら西へ西へと進みました。

途中立ち寄った堀川が黄金色に木々が染まっており、とても綺麗です!

~福長神社~

~官休庵~

~堀川~

~晴明神社~

その後「聚楽第」の遺構が残る町の中を散策し、休憩として立ち寄った二条公園では森さんの素敵なマジックショーを見させていただきました!

そして平安時代から枯れることなく水が湧き続け、雨乞いの儀式が行われた神泉苑、二条城に来る諸大名の泊まられる場所であった二条陣屋、賑やかな三条商店街を通りながら最後には武信稲荷に到着!

平安初期から建つ歴史の長い神社で、幕末には龍馬と妻・お龍さんとの逸話が残る事でも有名です。

~武信稲荷神社~

今回の散策では、町中で紅葉が始まっており、黄色やオレンジ色や赤色など様々な色に染まりグラデーションがとっても綺麗でした!

京都は有名な観光地が多いですが、町中をゆったり歩いて秋を見つけるのもとても趣があり素敵ですね。

皆さま、ご参加くださりありがとうございました!

次回、第3回の「京の大路小路上ル下ル」は、室町通を中心に散策する室町幕府ゆかりの地や町衆の活気あふれるエリアを散策します♪

開催は来年の2月9日(金)です!皆さまのご参加を心よりお待ちしております!

らくたび 渡部

今回の京都さんぽでは、天下人・豊臣秀吉の築いた城郭「聚楽第」の遺構を訪ねるため、今出川駅から出発し、大宮通やその界隈を散策して来ました♪

今出川駅から出発し、昔宮中の井戸の神様として祀られていた「福長神社」や三千家のひとつ、武者小路千家のお茶室のある「官休庵」、

平安時代の陰陽師・安倍晴明を神として祀る「晴明神社」やゆかりの一条戻橋などに立ち寄りながら西へ西へと進みました。

途中立ち寄った堀川が黄金色に木々が染まっており、とても綺麗です!

~福長神社~

~官休庵~

~堀川~

~晴明神社~

その後「聚楽第」の遺構が残る町の中を散策し、休憩として立ち寄った二条公園では森さんの素敵なマジックショーを見させていただきました!

そして平安時代から枯れることなく水が湧き続け、雨乞いの儀式が行われた神泉苑、二条城に来る諸大名の泊まられる場所であった二条陣屋、賑やかな三条商店街を通りながら最後には武信稲荷に到着!

平安初期から建つ歴史の長い神社で、幕末には龍馬と妻・お龍さんとの逸話が残る事でも有名です。

~武信稲荷神社~

今回の散策では、町中で紅葉が始まっており、黄色やオレンジ色や赤色など様々な色に染まりグラデーションがとっても綺麗でした!

京都は有名な観光地が多いですが、町中をゆったり歩いて秋を見つけるのもとても趣があり素敵ですね。

皆さま、ご参加くださりありがとうございました!

次回、第3回の「京の大路小路上ル下ル」は、室町通を中心に散策する室町幕府ゆかりの地や町衆の活気あふれるエリアを散策します♪

開催は来年の2月9日(金)です!皆さまのご参加を心よりお待ちしております!

らくたび 渡部

2017年10月02日

京都さんぽ 《京都の大路小路上ガル下ガル 第一回千本通》 散策レポート

9/29京都さんぽ 《京都の大路小路上ガル下ガル 第一回千本通》 散策レポート☆

9/29の京都さんぽでは、新シリーズ《京都の大路小路上ガル下ガル》の記念すべき第一回目ということで、

平安京のメインストリート・久朱雀大路通であった「千本通」を、様々な場所に立ち寄りながら散策致しました♪

JR円町の駅から出発をし、だるま寺で知られる「法輪寺」や平安京復元模型のある「京都アスニー」、

大極殿址の石碑の公園に立ち寄り千本丸太町を下がります。

~円町駅での集合風景~

~法輪寺(だるま寺)~

~平安京大極殿址~

千本通を歩いて行く途中、二条城の北側の公園内にある鵺大明神や三条商店街を通り、藤原氏が子弟の為に設置した官僚養成の口頭教育機関であった「勧学院跡」にも立ち寄り、壬生寺へ向かいます♪

途中、八坂神社の前身となったとも伝わる「元祇園梛神社」へも立ち寄りました!

~元祇園梛神社~

そこから千本通を少し外れ、壬生寺へ到着!

壬生寺の境内や近藤勇の胸像や石碑がある壬生塚を拝観しました。

~壬生塚~

~新選組の曲がボタンを押すと流れます~

最後はもう一度千本通に戻り、JR丹波口駅で解散。

距離は長めの町歩きでしたが、様々な見所を訪れることのできた散策となりました!

次回は11月10日開催!

シリーズ第2回目となる散策は、「大宮通」を天下人・豊臣秀吉と聚楽第の遺構を訪ねます。

詳しくはこちらから。

京都の通りを歩き、歴史ロマンに触れるまち歩きです!

皆様のご参加をお待ちしております♪

らくたび 渡部

9/29の京都さんぽでは、新シリーズ《京都の大路小路上ガル下ガル》の記念すべき第一回目ということで、

平安京のメインストリート・久朱雀大路通であった「千本通」を、様々な場所に立ち寄りながら散策致しました♪

JR円町の駅から出発をし、だるま寺で知られる「法輪寺」や平安京復元模型のある「京都アスニー」、

大極殿址の石碑の公園に立ち寄り千本丸太町を下がります。

~円町駅での集合風景~

~法輪寺(だるま寺)~

~平安京大極殿址~

千本通を歩いて行く途中、二条城の北側の公園内にある鵺大明神や三条商店街を通り、藤原氏が子弟の為に設置した官僚養成の口頭教育機関であった「勧学院跡」にも立ち寄り、壬生寺へ向かいます♪

途中、八坂神社の前身となったとも伝わる「元祇園梛神社」へも立ち寄りました!

~元祇園梛神社~

そこから千本通を少し外れ、壬生寺へ到着!

壬生寺の境内や近藤勇の胸像や石碑がある壬生塚を拝観しました。

~壬生塚~

~新選組の曲がボタンを押すと流れます~

最後はもう一度千本通に戻り、JR丹波口駅で解散。

距離は長めの町歩きでしたが、様々な見所を訪れることのできた散策となりました!

次回は11月10日開催!

シリーズ第2回目となる散策は、「大宮通」を天下人・豊臣秀吉と聚楽第の遺構を訪ねます。

詳しくはこちらから。

京都の通りを歩き、歴史ロマンに触れるまち歩きです!

皆様のご参加をお待ちしております♪

らくたび 渡部

2017年09月03日

京都の北西、高雄・槇尾・栂尾の三尾めぐりに行ってきました♪

紅葉の時期には沢山の観光客が訪れる京都の北西・高雄。

高雄(尾)、槇尾、栂尾とあわせて三尾と呼ばれているこの地を、

今回はゆっくりと清滝川沿いを歩きながら神護寺⇒西明寺⇒高山寺の順に散策しました!

四条大宮からJRバスに乗り約50分、ゆっくりとバスに揺られながら目的地のバス停・山城高雄の到着!

夏の時期ですが、川床や川での水遊びを楽しむ人で賑わっておりました。

~バス停からの道~

バス停の近くにあるお店の横にある下りの道を進み、

川に出ると神護寺まで続く参道の入り口に赤い橋を渡り

そこからさらに長ーい石段を上ります。

20分ほど進み続けると、神護寺の大きな山門の前へ到着!

参道の石段は長く少し急ですので、途中休息できるお店もありますので休みながら上ることをおすすめです。

~参道と山門~

高雄山・神護寺は平安京造営の最高責任者の和気清麻呂公が愛宕五坊の1つとして創建された寺院。

弘法大師空海ともゆかりの寺院でもあります。

国宝17点、重要文化財が2,833点所蔵しており、毎年5月最初に行われる「宝物虫払い」行事では、通常博物館で保管されている宝物も見ることができます。

~高雄山・神護寺~

=境内=

=五大堂=

=金堂=

=和気公霊廟=

神護寺の参道を下り、清滝川を川上に進み西明寺へ到着!

平安時代に、弘法大師空海のお弟子さんが、神護寺の別院として建てられたのが始まりと伝わります。

数年前にドラマの影響で話題になりました「倍返り」のお守りもいただきました。

~槇尾山・西明寺~

=西明寺 門前=

=西明寺 お守り=

西明寺から川沿いと車が多く行き交う道を通り、高山寺へ。

参拝後は、境内を散策しながら鳥獣戯画の絵の複製が保管され、縁側からの景色も美しい石水院へ向かいます。

~栂尾山・高山寺~

=参道=

=石水院=

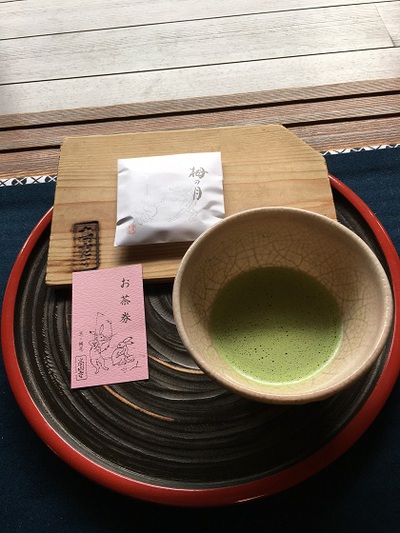

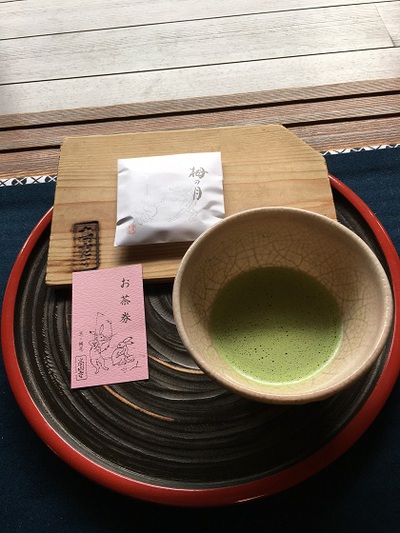

景色を眺めた後は、お抹茶とお菓子をいただきました。

お菓子やお抹茶券などに鳥獣戯画の絵があしらわれており、とても可愛かったです!

=高山寺 書院で一服=

=お抹茶とお菓子=

自然の中を歩き、癒やされながらの素敵な散策となりました♪

皆様もぜひ人が少ない今の時期に、ゆっくりと散策されてはいかがでしょうか

らくたび 渡部

高雄(尾)、槇尾、栂尾とあわせて三尾と呼ばれているこの地を、

今回はゆっくりと清滝川沿いを歩きながら神護寺⇒西明寺⇒高山寺の順に散策しました!

四条大宮からJRバスに乗り約50分、ゆっくりとバスに揺られながら目的地のバス停・山城高雄の到着!

夏の時期ですが、川床や川での水遊びを楽しむ人で賑わっておりました。

~バス停からの道~

バス停の近くにあるお店の横にある下りの道を進み、

川に出ると神護寺まで続く参道の入り口に赤い橋を渡り

そこからさらに長ーい石段を上ります。

20分ほど進み続けると、神護寺の大きな山門の前へ到着!

参道の石段は長く少し急ですので、途中休息できるお店もありますので休みながら上ることをおすすめです。

~参道と山門~

高雄山・神護寺は平安京造営の最高責任者の和気清麻呂公が愛宕五坊の1つとして創建された寺院。

弘法大師空海ともゆかりの寺院でもあります。

国宝17点、重要文化財が2,833点所蔵しており、毎年5月最初に行われる「宝物虫払い」行事では、通常博物館で保管されている宝物も見ることができます。

~高雄山・神護寺~

=境内=

=五大堂=

=金堂=

=和気公霊廟=

神護寺の参道を下り、清滝川を川上に進み西明寺へ到着!

平安時代に、弘法大師空海のお弟子さんが、神護寺の別院として建てられたのが始まりと伝わります。

数年前にドラマの影響で話題になりました「倍返り」のお守りもいただきました。

~槇尾山・西明寺~

=西明寺 門前=

=西明寺 お守り=

西明寺から川沿いと車が多く行き交う道を通り、高山寺へ。

参拝後は、境内を散策しながら鳥獣戯画の絵の複製が保管され、縁側からの景色も美しい石水院へ向かいます。

~栂尾山・高山寺~

=参道=

=石水院=

景色を眺めた後は、お抹茶とお菓子をいただきました。

お菓子やお抹茶券などに鳥獣戯画の絵があしらわれており、とても可愛かったです!

=高山寺 書院で一服=

=お抹茶とお菓子=

自然の中を歩き、癒やされながらの素敵な散策となりました♪

皆様もぜひ人が少ない今の時期に、ゆっくりと散策されてはいかがでしょうか

らくたび 渡部

2017年07月28日

《 7/28京都さんぽ 貴船川床料理と夏の京都を味わう 散策レポート♪ 》

《 7/28京都さんぽ 貴船川床料理と夏の京都を味わう 散策レポート♪ 》

今回の京都さんぽでは、貴船の「左源太」で川床料理をいただき、貴船神社を参拝し夏の京都を楽しみました♪

国際会館の駅に集合し、お迎えのバスに乗車し貴船へ出発!!

バスに揺られること約20分で叡山電車の貴船口の辺りまで近づくと、沢山の観光客の方で貴船川沿いの道は賑わっておりました。

そのまま川の上流の方へバスで進むと、奥宮の手前にある「左源太」へ到着!

こちらは少し下流にある「右源太」と同じお店なのだそうです♪

バスを降り川床のお席へ向かう途中、とっても涼しい風が吹いてきて京都の町中との気温の差にびっくり!

川床のお席では美味しい懐石に舌鼓をうちつつ、川の流れる音や美しい緑を眺めながら自然も楽しみました。

その後店を後にし、坂道を5分ほど下り貴船神社に向かいます。

今は川床の最盛期ということもあり、貴船神社もとても多くの人で賑わっておりました!

~貴船神社~

8/15まで「七夕飾りライトアップ」をされているそうで、沢山の短冊が結ばれた笹が境内に何本も飾ってあり、カラフルでとても綺麗でした。

散策後は、行きと同じくお店のバスに乗車し国際会館駅へ!

バスを降りると熱気を感じ、先程まで居た貴船の涼しさが恋しくなりました。

貴船エリアは7月・8月に涼しさを楽しみたい方にとてもおすすめ♪

電車では、出町柳駅から約30分ほど叡山電車に乗って行くことができますので、皆様ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

8月も今回のように、お料理を楽しめる散策をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

皆様のご参加心よりお待ちしております♪

らくたび 渡部

今回の京都さんぽでは、貴船の「左源太」で川床料理をいただき、貴船神社を参拝し夏の京都を楽しみました♪

国際会館の駅に集合し、お迎えのバスに乗車し貴船へ出発!!

バスに揺られること約20分で叡山電車の貴船口の辺りまで近づくと、沢山の観光客の方で貴船川沿いの道は賑わっておりました。

そのまま川の上流の方へバスで進むと、奥宮の手前にある「左源太」へ到着!

こちらは少し下流にある「右源太」と同じお店なのだそうです♪

バスを降り川床のお席へ向かう途中、とっても涼しい風が吹いてきて京都の町中との気温の差にびっくり!

川床のお席では美味しい懐石に舌鼓をうちつつ、川の流れる音や美しい緑を眺めながら自然も楽しみました。

その後店を後にし、坂道を5分ほど下り貴船神社に向かいます。

今は川床の最盛期ということもあり、貴船神社もとても多くの人で賑わっておりました!

~貴船神社~

8/15まで「七夕飾りライトアップ」をされているそうで、沢山の短冊が結ばれた笹が境内に何本も飾ってあり、カラフルでとても綺麗でした。

散策後は、行きと同じくお店のバスに乗車し国際会館駅へ!

バスを降りると熱気を感じ、先程まで居た貴船の涼しさが恋しくなりました。

貴船エリアは7月・8月に涼しさを楽しみたい方にとてもおすすめ♪

電車では、出町柳駅から約30分ほど叡山電車に乗って行くことができますので、皆様ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

8月も今回のように、お料理を楽しめる散策をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

皆様のご参加心よりお待ちしております♪

らくたび 渡部

2017年04月19日

《4/17京都さんぽ 歴代天皇陵墓&社寺シリーズ③ 散策レポート》

《4/17京都さんぽ 歴代天皇陵墓&社寺シリーズ③ 散策レポート》

京都内の歴代天皇の陵墓や社寺を巡る京都さんぽも今回で③回目!

先日の散策では、嵐電・宇多野駅を出発し衣笠山の麓に点在する陵墓群に眠る平安時代の天皇の陵墓や、宇多天皇ゆかりの仁和寺で満開の御室桜を観賞致しました♪

駅を出発し、まず最初に円融天皇の御陵である後村上陵へ向かいます。

途中、大きな交差点の角にある福王子神社にも立ち寄りました。

福王子神社は宇多天皇の母・班子女王を祀り、神社の名前は多くの皇子皇女を生んだことに由来されるそうです。

円融天皇の御陵は神社から北に進んだ住宅と住宅の間の参道の奥にありました。

~福王子神社 境内~

~円融天皇陵~

その後来た道を戻り、光孝天皇の後田邑陵へ。

光孝天皇は奇行乱行のため前帝・陽成天皇が廃位された後、老齢であったが藤原基経の推輓で即位された天皇で、とても人柄が穏やかな方だったそうです。

次に向かう宇多天皇の父でもあります。

~後田邑陵~

その後、満開の御室桜が咲く仁和寺へ!

天皇で初めて出家をし法皇となった宇多天皇ゆかりの寺院であり、徳川家光が再興した五重塔や、御所から下賜された紫宸殿の金堂や下賜された清涼殿の御影堂など、沢山の素晴らしい建造物を見ることもできます。

~五重塔~

~御室桜~

この日は強い雨でしたので、上の写真はお天気の良い日写真です。

雲のように咲く桜と五重塔の組み合わせはとても綺麗!

そして仁和寺横の蓮華寺に立ち寄りながら、最後の目的地である龍安寺裏の陵墓群に向かいます!

きぬかけの道で分断されている表参道を通り、龍安寺の境内から入ることのできる天皇陵まで続く道を上ります。

坂道を上ってすぐに、まず後朱雀天皇・後冷泉天皇・後三条天皇親子の陵墓が並び、そのさらに奥まで続く道を進むと一条天皇・堀河天皇の陵墓があります。

雨が強く降っており危険でしたので、一条天皇・堀川天皇の陵墓まではいけませんでしたが手前のお三方の御陵から歩いて20分くらいで行くことができるそうです!

今回のさんぽでは距離があるため行くことができませんでしたが、衣笠山や仁和寺の裏の辺りの山の奥にはその他にも村上天皇や宇多天皇の御陵もあるそうなので、ぜひ番外編で行ってみたいですね!

歴代の天皇陵を巡るシリーズの散策は、次回は5月20日(土)に開催♪

天皇家の菩提寺・泉涌寺を中心に、歴代17天皇の陵墓を巡ります!

詳しくはこちら。

皆様のご参加お待ちしております!

京都内の歴代天皇の陵墓や社寺を巡る京都さんぽも今回で③回目!

先日の散策では、嵐電・宇多野駅を出発し衣笠山の麓に点在する陵墓群に眠る平安時代の天皇の陵墓や、宇多天皇ゆかりの仁和寺で満開の御室桜を観賞致しました♪

駅を出発し、まず最初に円融天皇の御陵である後村上陵へ向かいます。

途中、大きな交差点の角にある福王子神社にも立ち寄りました。

福王子神社は宇多天皇の母・班子女王を祀り、神社の名前は多くの皇子皇女を生んだことに由来されるそうです。

円融天皇の御陵は神社から北に進んだ住宅と住宅の間の参道の奥にありました。

~福王子神社 境内~

~円融天皇陵~

その後来た道を戻り、光孝天皇の後田邑陵へ。

光孝天皇は奇行乱行のため前帝・陽成天皇が廃位された後、老齢であったが藤原基経の推輓で即位された天皇で、とても人柄が穏やかな方だったそうです。

次に向かう宇多天皇の父でもあります。

~後田邑陵~

その後、満開の御室桜が咲く仁和寺へ!

天皇で初めて出家をし法皇となった宇多天皇ゆかりの寺院であり、徳川家光が再興した五重塔や、御所から下賜された紫宸殿の金堂や下賜された清涼殿の御影堂など、沢山の素晴らしい建造物を見ることもできます。

~五重塔~

~御室桜~

この日は強い雨でしたので、上の写真はお天気の良い日写真です。

雲のように咲く桜と五重塔の組み合わせはとても綺麗!

そして仁和寺横の蓮華寺に立ち寄りながら、最後の目的地である龍安寺裏の陵墓群に向かいます!

きぬかけの道で分断されている表参道を通り、龍安寺の境内から入ることのできる天皇陵まで続く道を上ります。

坂道を上ってすぐに、まず後朱雀天皇・後冷泉天皇・後三条天皇親子の陵墓が並び、そのさらに奥まで続く道を進むと一条天皇・堀河天皇の陵墓があります。

雨が強く降っており危険でしたので、一条天皇・堀川天皇の陵墓まではいけませんでしたが手前のお三方の御陵から歩いて20分くらいで行くことができるそうです!

今回のさんぽでは距離があるため行くことができませんでしたが、衣笠山や仁和寺の裏の辺りの山の奥にはその他にも村上天皇や宇多天皇の御陵もあるそうなので、ぜひ番外編で行ってみたいですね!

歴代の天皇陵を巡るシリーズの散策は、次回は5月20日(土)に開催♪

天皇家の菩提寺・泉涌寺を中心に、歴代17天皇の陵墓を巡ります!

詳しくはこちら。

皆様のご参加お待ちしております!

2017年04月14日

4/15京阪ウォークのご案内♪

【 4/15京阪ウォークのご案内♪ 】

今回の京阪ウォークは、テーマを「御利益さんぽ♪」でご案内!

眼病平癒の御利益で信仰が厚い仲源寺や、芸能上達の御利益のある辰巳大明神などなど祗園の町を巡りながら散策します。

界隈の桜も少し散り始めてはいますが、まだ咲いていますので楽しめます♪

桜がひらひらと散る様子も、京都の町並みと合わさりこの季節にだけ見ることのできる美しい景色です。

桜の花は咲いている時も散りゆく時もどちらも綺麗ですね。

明日は京阪電車・祇園四条駅の観光案内所前(地下)に13:30集合し出発!

当日参加も大歓迎ですので、ぜひお気軽におこしくださいませ♪

詳しくはこちらをご確認下さい。

皆様のご参加をお待ちしております!

らくたび 渡部

今回の京阪ウォークは、テーマを「御利益さんぽ♪」でご案内!

眼病平癒の御利益で信仰が厚い仲源寺や、芸能上達の御利益のある辰巳大明神などなど祗園の町を巡りながら散策します。

界隈の桜も少し散り始めてはいますが、まだ咲いていますので楽しめます♪

桜がひらひらと散る様子も、京都の町並みと合わさりこの季節にだけ見ることのできる美しい景色です。

桜の花は咲いている時も散りゆく時もどちらも綺麗ですね。

明日は京阪電車・祇園四条駅の観光案内所前(地下)に13:30集合し出発!

当日参加も大歓迎ですので、ぜひお気軽におこしくださいませ♪

詳しくはこちらをご確認下さい。

皆様のご参加をお待ちしております!

らくたび 渡部

2017年04月02日

京都さんぽ《西本願寺「飛雲閣」の特別公開と 春、桜の花が咲く鴨川&涉成園へ》散策レポート♪

京都さんぽ《西本願寺「飛雲閣」の特別公開と 春、桜の花が咲く鴨川&渉成園へ》散策レポート♪

先日、3月29日(水)の京都さんぽでは、鴨川沿いを歩いてから東本願寺別邸・涉成園や東本願寺、西本願寺で現在特別公開中の国宝「書院・飛雲閣」を拝観しました!

清水五条駅から出発し、鴨川沿いを歩くと桜並木が続いています。

29日はまだまだ蕾の木が多く花は少ししか咲いてはおりませんでしたが、蕾は丸々と膨らんでおりもう少し経てば開花しそうでした!

桜ではないのですが、川の向かい側にある五条大橋の近くの公園には木蓮が咲き誇り、向こう岸でしたが遠目から見てもとても綺麗な光景でした。

~鴨川・五条大橋東側~

そこから正面橋を渡り、任天堂旧本社前や天神信仰発祥の地である文子天満宮に立ち寄りました。

任天堂旧本社は正面橋を渡ってすぐの場所にあります!

文子天満宮は菅原道真の乳母であった多治比文子が、道真の没後「我を右近の馬場に祀れ」とお告げをうけたが、貧しく社殿を建立することができなかった為、この地の周辺にあった自宅に小さな祠を建てたと伝わっており、その後北野天満宮の前身となったと言われています。

~文子天満宮~

文子天満宮を出た後は、間之町通を南に下がり東本願寺別邸・涉成園に到着!

周囲に枳殻が植えられていたことから枳穀邸とも呼ばれ、徳川家光が寄進した土地にある東本願寺の別邸で、庭園は石川丈山が作庭されたと伝わります。

受付を過ぎて園内に入ってすぐの所の建物の近くに桜の木が植わっており、その1本だけ満開でとても美しく、観光客の方で賑わっていました!

~涉成園 庭園内桜の木~

~庭園~

涉成園拝観後、烏丸通を渡り東本願寺へ。

真宗大谷派の本山であり、山門は木造建築の山門として世界最大級。

親鸞聖人の御真影が安置されている御影堂は、世界最大級の木造建築としても有名です!

~東本願寺~

最後にそこからさらに西にある西本願寺へ到着!

こちらは浄土真宗本願寺派の本山です。

御影堂・阿弥陀堂は共に国宝であり、日本最古の能舞台である北能舞台や唐門などの桃山文化の建物を多数有しており、世界文化遺産にも登録されている寺院。

現在西本願寺では「伝灯奉告法要」が執り行われており、同時に書院や飛雲閣などが特別公開されております。

今回の散策はこちらで解散となりました。

~西本願寺~

もう間もなく桜が一斉に開花し始める京都!

今回の散策でご案内したところ以外にも、徐々に桜の花が咲き始めてきております。

4月には桜や春の花を楽しむ京都さんぽを企画しておりますので、皆様ぜひお気軽にご参加ください♪

皆様のご参加をお待ちしております。

らくたび 渡部

先日、3月29日(水)の京都さんぽでは、鴨川沿いを歩いてから東本願寺別邸・涉成園や東本願寺、西本願寺で現在特別公開中の国宝「書院・飛雲閣」を拝観しました!

清水五条駅から出発し、鴨川沿いを歩くと桜並木が続いています。

29日はまだまだ蕾の木が多く花は少ししか咲いてはおりませんでしたが、蕾は丸々と膨らんでおりもう少し経てば開花しそうでした!

桜ではないのですが、川の向かい側にある五条大橋の近くの公園には木蓮が咲き誇り、向こう岸でしたが遠目から見てもとても綺麗な光景でした。

~鴨川・五条大橋東側~

そこから正面橋を渡り、任天堂旧本社前や天神信仰発祥の地である文子天満宮に立ち寄りました。

任天堂旧本社は正面橋を渡ってすぐの場所にあります!

文子天満宮は菅原道真の乳母であった多治比文子が、道真の没後「我を右近の馬場に祀れ」とお告げをうけたが、貧しく社殿を建立することができなかった為、この地の周辺にあった自宅に小さな祠を建てたと伝わっており、その後北野天満宮の前身となったと言われています。

~文子天満宮~

文子天満宮を出た後は、間之町通を南に下がり東本願寺別邸・涉成園に到着!

周囲に枳殻が植えられていたことから枳穀邸とも呼ばれ、徳川家光が寄進した土地にある東本願寺の別邸で、庭園は石川丈山が作庭されたと伝わります。

受付を過ぎて園内に入ってすぐの所の建物の近くに桜の木が植わっており、その1本だけ満開でとても美しく、観光客の方で賑わっていました!

~涉成園 庭園内桜の木~

~庭園~

涉成園拝観後、烏丸通を渡り東本願寺へ。

真宗大谷派の本山であり、山門は木造建築の山門として世界最大級。

親鸞聖人の御真影が安置されている御影堂は、世界最大級の木造建築としても有名です!

~東本願寺~

最後にそこからさらに西にある西本願寺へ到着!

こちらは浄土真宗本願寺派の本山です。

御影堂・阿弥陀堂は共に国宝であり、日本最古の能舞台である北能舞台や唐門などの桃山文化の建物を多数有しており、世界文化遺産にも登録されている寺院。

現在西本願寺では「伝灯奉告法要」が執り行われており、同時に書院や飛雲閣などが特別公開されております。

今回の散策はこちらで解散となりました。

~西本願寺~

もう間もなく桜が一斉に開花し始める京都!

今回の散策でご案内したところ以外にも、徐々に桜の花が咲き始めてきております。

4月には桜や春の花を楽しむ京都さんぽを企画しておりますので、皆様ぜひお気軽にご参加ください♪

皆様のご参加をお待ちしております。

らくたび 渡部

2017年04月01日

京阪ウォーク散策ご案内♪

全国いたるところで桜や様々な花が咲き誇り、春の訪れを感じる今日この頃。

前回の今回京阪ウォークで訪れた寺院や通り道には梅が、真如堂では馬酔木の花が咲き誇り、散策に華やかさを与えてくれていました♪

~3/18 京阪ウォーク散策風景~

戎川ダムと北垣国道像の前でのご案内風景。

水路沿いには桜の木が沢山植えられているので、もう少したつと桜の華やかなピンク色に周辺が彩られます

西翁院の拝観前に金戒光明寺へ!

大きな山門には「浄土真宗最初門」と、後小松天皇の勅額があります。

こちらは浄土宗の法然上人初めて草庵を結んだ地なので、「浄土宗の真(まこと)のはじまりの場所」という意味があるそうです。

真如堂の庭園。その他にも屋内から様々なお庭を拝見することができます!

境内には馬酔木の花が咲き誇っており、とても綺麗でした。

神宮丸太町駅から出発し、川沿いから熊野神社や聖護院などの社寺や、

京都冬の旅の特別公開中の西翁院の茶室の特別公開や、真如堂での涅槃会の拝観など、岡崎界隈を散策致しました♪

本日の京阪ウォークでは、祇園四条駅を出発し白川沿いを歩き、粟田神社までの散策を開催します!

当日の飛び入り参加も大歓迎!

13:30に京阪電車・祇園四条駅を出発いたしますので、ぜひ気になる方はお気軽にお越しくださいませ♪

また、散策前には12:45~13:15まで無料の京都講座も開催致しますので、お時間ある方はぜひこちらもお願い致します

詳しくはこちらから。

皆様のご参加をお待ちしております!

らくたび 渡部

2017年03月15日

3月5日京都さんぽ 散策レポート♪

3月5日 京都さんぽ《特別公開「杉本家のお雛飾り」と旧五条大路から路地裏さんぽ》 散策レポート♪

先日の京都さんぽでは現在は松原通となっている旧五条大路周辺の神社や、杉本家住宅で開催されていた「桃の節句」のお雛飾り特別公開を見学して参りました♪

地下鉄の五条駅から出発し、万寿寺通を歩きながら道の松原道祖神に向かいます。

向かう途中、万寿寺通と烏丸通の交差点の北西側のビルに京都市電の車両が保存されており、見ることができました。

~京都市電 車両~

そこから歩いて5分ほど進むと、松原道祖神に到着。

場所は松原通から新町通下ルと西側に建っております。

猿田彦命、天鈿女命のご夫婦の神様ををお祀りする神社で、道の神・塞の神として信仰されています。

~松原道祖神~

松原通を西に歩き、五條天神宮へ向かいます。

平安京遷都にあたって、弘法大師空海が大和国から天神様を勧請したことに始まる神社であり、京都の人々からは「天使社」とも呼ばれておりました。

松原通は旧五条大路であるので、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶の出会いの伝説も伝わっております。

~五條天神宮~

五條天神宮の西側には「天使突抜通」と呼ばれている通りがございます。

五條天神宮の境内は昔かなり広い敷地だったのですが、その神社の境内を貫通して道を開いたことからそう呼ばれるようになったと伝わっています。

~天使突抜通~

天使突抜通を北に進み、そこから西洞院通へ行き通り側から管大臣神社の境内へ。

神社の前に到着すると、咲き誇る白やピンクの梅の花や、梅の花の甘くてとても良い香りが出迎えてくれました。

こちらは菅原道真公の邸宅跡と伝わる場所に建つ神社で、道真公が太宰府に左遷されたとき、邸宅の梅の木に別れを惜しんで和歌を詠み、その後その梅が太宰府の道真公のもとに飛んできたという「飛梅伝説」の伝わる神社でもあります。

~管大臣神社~

その後、細い道の奥にある紅梅殿という菅原道真公の父を祀るお社の前を通り、公園を抜けて杉本家住宅に向かいます。

途中、公園の生け垣に沈丁花の花が咲いておりとても良い香りがしておりました。

杉本家住宅では3月19日(日)まで「雛飾り展」を開催されております。

町家の中もスタッフの方の説明やビデオが流れており、装飾品やお部屋のことなど詳しくご案内下さりました。

お雛様も一般で見るような雛飾りだけではなく、男雛女雛が並んで座っており全体の装飾が素敵なものや、珍しい犬を連れた女官さんなどの人形があり、とても素晴らしかったです!

~杉本家住宅 外観~

見学の後は、杉本家住宅の横にある細い道・膏薬図子を歩き、道の途中の平将門を祀る神田大明神にも立ち寄ります。

もともと空也上人が平将門を供養するために道場を開いた場所で、「空也供養」が訛りいつしか「膏薬(こうやく)」と呼ばれるようになったそうです。

細い道の途中にはアクセサリーや小物、着物の生地などを取り扱うお店も並んでいます。

~膏薬図子~

~神田大明神~

その後は大通りの四条通を少し散策し、四条烏丸での解散となりました!

今回の散策では史跡巡り以外に道のあちらこちらに花が咲き誇り、とても良い香りと暖かかな気候で春の訪れを感じることができました!

お花の咲く時期の散策はとても心が躍ります♪

今週3月18(土)の土曜日に開催する京阪ウォークでは、「京の冬の旅」で特別公開中の金戒光明寺と、涅槃図を公開している真如堂を拝観致します!

詳しくはこちらから。

京の冬の旅の特別公開も涅槃図も今の時期だけです!

皆様のご参加をお待ちしております!

らくたび 渡部

先日の京都さんぽでは現在は松原通となっている旧五条大路周辺の神社や、杉本家住宅で開催されていた「桃の節句」のお雛飾り特別公開を見学して参りました♪

地下鉄の五条駅から出発し、万寿寺通を歩きながら道の松原道祖神に向かいます。

向かう途中、万寿寺通と烏丸通の交差点の北西側のビルに京都市電の車両が保存されており、見ることができました。

~京都市電 車両~

そこから歩いて5分ほど進むと、松原道祖神に到着。

場所は松原通から新町通下ルと西側に建っております。

猿田彦命、天鈿女命のご夫婦の神様ををお祀りする神社で、道の神・塞の神として信仰されています。

~松原道祖神~

松原通を西に歩き、五條天神宮へ向かいます。

平安京遷都にあたって、弘法大師空海が大和国から天神様を勧請したことに始まる神社であり、京都の人々からは「天使社」とも呼ばれておりました。

松原通は旧五条大路であるので、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶の出会いの伝説も伝わっております。

~五條天神宮~

五條天神宮の西側には「天使突抜通」と呼ばれている通りがございます。

五條天神宮の境内は昔かなり広い敷地だったのですが、その神社の境内を貫通して道を開いたことからそう呼ばれるようになったと伝わっています。

~天使突抜通~

天使突抜通を北に進み、そこから西洞院通へ行き通り側から管大臣神社の境内へ。

神社の前に到着すると、咲き誇る白やピンクの梅の花や、梅の花の甘くてとても良い香りが出迎えてくれました。

こちらは菅原道真公の邸宅跡と伝わる場所に建つ神社で、道真公が太宰府に左遷されたとき、邸宅の梅の木に別れを惜しんで和歌を詠み、その後その梅が太宰府の道真公のもとに飛んできたという「飛梅伝説」の伝わる神社でもあります。

~管大臣神社~

その後、細い道の奥にある紅梅殿という菅原道真公の父を祀るお社の前を通り、公園を抜けて杉本家住宅に向かいます。

途中、公園の生け垣に沈丁花の花が咲いておりとても良い香りがしておりました。

杉本家住宅では3月19日(日)まで「雛飾り展」を開催されております。

町家の中もスタッフの方の説明やビデオが流れており、装飾品やお部屋のことなど詳しくご案内下さりました。

お雛様も一般で見るような雛飾りだけではなく、男雛女雛が並んで座っており全体の装飾が素敵なものや、珍しい犬を連れた女官さんなどの人形があり、とても素晴らしかったです!

~杉本家住宅 外観~

見学の後は、杉本家住宅の横にある細い道・膏薬図子を歩き、道の途中の平将門を祀る神田大明神にも立ち寄ります。

もともと空也上人が平将門を供養するために道場を開いた場所で、「空也供養」が訛りいつしか「膏薬(こうやく)」と呼ばれるようになったそうです。

細い道の途中にはアクセサリーや小物、着物の生地などを取り扱うお店も並んでいます。

~膏薬図子~

~神田大明神~

その後は大通りの四条通を少し散策し、四条烏丸での解散となりました!

今回の散策では史跡巡り以外に道のあちらこちらに花が咲き誇り、とても良い香りと暖かかな気候で春の訪れを感じることができました!

お花の咲く時期の散策はとても心が躍ります♪

今週3月18(土)の土曜日に開催する京阪ウォークでは、「京の冬の旅」で特別公開中の金戒光明寺と、涅槃図を公開している真如堂を拝観致します!

詳しくはこちらから。

京の冬の旅の特別公開も涅槃図も今の時期だけです!

皆様のご参加をお待ちしております!

らくたび 渡部

2017年03月05日

3月3日京都さんぽ散策レポート♪

3月3日京都さんぽ 《ひな祭り限定!三十三間堂の「春桃会」と法住寺の「つり雛展」》 散策レポート♪

3月3日はひな祭り!ということで京都各地で行事なども行われておりますが、

今回の散策では、豊臣秀吉縁の地が多く残る七条駅周辺に、三が重なる3月3日に行われる三十三間堂の「春桃会」やお向かいにある後白河法皇縁の寺院・法住寺の「つり雛展」を拝観いたしました。

日中は少し暖かく、梅の花などを眺めながら春の訪れを感じることのできる散策でした♪

七条駅で集合し、初めに豊国神社に向かいます。

途中方広寺・大仏殿の正面の道だったことから名付けられた正面通を通り、朝鮮出兵の際、手柄を示すために塩漬けにし日本に持ち帰った討ち取った敵の耳や鼻を供養した耳塚にも立ち寄りました。耳塚には現在もお花やお供え物が供えられております。

~正面通~

~耳塚(鼻塚)~

その後、耳塚の前を通り豊臣秀吉がご祭神の豊国神社と、豊臣家滅亡のきっかけとなった梵鐘の残る方広寺へ!

境内に入る鳥居の下にある石段の周りの石垣の巨石は、豊臣秀吉が方広寺の大仏殿を建てる際各国の大名から寄進させたと伝わっているそうで、その大きさに秀吉の権力の大きさを垣間見ることができます。

国宝でもある豊国神社の豪華絢爛な唐門は、伏見城の遺構であるといわれており、二条城から南禅寺・金地院をへて現在の場所に移築されました。

大きさや豪華な彫刻と飾り金具を施された門は、参拝に訪れた人々を魅了します!

~豊国神社 唐門前~

神社のから方広寺の境内にに入ることができます。

方広寺の梵鐘は、東大寺・知恩院とならび日本三大梵鐘に数えられているとても大きな梵鐘であり、豊臣家の滅亡のきっかけとなった「国家安泰・君臣豊楽」の文字が刻まれております。

この梵鐘は、秀吉が創建し方広寺の大仏が大地震により崩壊。その後大仏殿も焼失しましたが、息子秀頼が再建を進め大仏殿完成し、梵鐘も鋳造されました。

ですが梵鐘に刻まれた文字が徳川家康の怒りに触れ、「家康の名を引き裂いて呪詛するモノだ!」といいがかりをつけられ、後にここからに大阪冬の陣に繋がっていったといわれています。

「国家安泰・君臣豊楽」の文字は白い線で見やすいように囲われており、本来は鐘を外から見ることができるのですが、現在は建物の工事のためシートに覆われて見ることができなくなっていました。

~方広寺 梵鐘~

そこから方広寺を抜け、豊国神社の裏にある大仏殿跡へ。

方広寺の大仏は「京の大仏さん」として親しまれておりましたが、落雷や火災などで焼失し、その後再建もされましたが昭和48年に火災によって焼失し現在は大仏殿跡地が広場として残されております。

~大仏殿跡~

その後、東大路通に出て妙法院と智積院に立ち寄ります。

妙法院は天台宗・三門跡寺院の一つに数えられており、国宝の庫裏(寺院のお台所)や幕末には「七卿落ち」ゆかりの寺院であることでも有名です。

今回は拝観致しませんでしたが、現在開催中の「京の冬の旅」で寺院の特別公開をされています!

智積院も入り口の前でのご説明でしたが、寺院には長谷川等伯一門の描いた「桜図」「楓図」などの素晴らしい障壁画などが残っています。

そこからもう一度東大路通を通り、細い道を抜け「つり雛展」の開催されている法住寺に到着!

後白河法皇に大変ゆかりが深く、院の御所として定められており法住寺殿と呼ばれております。

今回は建物内で「つり雛展」が開かれており、沢山の人で賑わっておりました。

中を見学した後には甘酒がいただけたので、とても温まりました!

~法住寺~

最後に淀君やお江さんが父・浅井長政の菩提を弔う為に建立された養源院の前を通り、最終目的地である三十三間堂に到着!

正式名は蓮華王院ですが、内陣の柱の間が三十三あることからそう呼ばれています。

散策日の3月3日は「春桃会」が行われており、通常拝観料がかかる寺院に無料で拝観することができます。

また、この日だけ特別に1001体の千手観音をお堂の中の奥に設けられている高壇から、いつもと違う視点から拝観することができます。

さらに「春桃会」だけ限定の女性を守ってくれるお守りも授与されます!

~三十三間堂~

今回の散策は三十三間堂での解散となりました。

京阪・七条駅周辺には豊臣秀吉や後白河法皇などゆかりの地や、国立博物館など観光におすすめな場所が沢山ございます!

各場所も距離もさほど離れていませんので、これからの暖かくなる季節に、ぜひ散策されてみてはいかがでしょうか?

らくたびの運営する京阪・祇園四条案内所では周辺の地図もご用意しておりますので、ぜひ散策の際、ご活用ください。

京都さんぽ・観光案内所で皆様のお越しをお待ちしております♪

らくたび 渡部

3月3日はひな祭り!ということで京都各地で行事なども行われておりますが、

今回の散策では、豊臣秀吉縁の地が多く残る七条駅周辺に、三が重なる3月3日に行われる三十三間堂の「春桃会」やお向かいにある後白河法皇縁の寺院・法住寺の「つり雛展」を拝観いたしました。

日中は少し暖かく、梅の花などを眺めながら春の訪れを感じることのできる散策でした♪

七条駅で集合し、初めに豊国神社に向かいます。

途中方広寺・大仏殿の正面の道だったことから名付けられた正面通を通り、朝鮮出兵の際、手柄を示すために塩漬けにし日本に持ち帰った討ち取った敵の耳や鼻を供養した耳塚にも立ち寄りました。耳塚には現在もお花やお供え物が供えられております。

~正面通~

~耳塚(鼻塚)~

その後、耳塚の前を通り豊臣秀吉がご祭神の豊国神社と、豊臣家滅亡のきっかけとなった梵鐘の残る方広寺へ!

境内に入る鳥居の下にある石段の周りの石垣の巨石は、豊臣秀吉が方広寺の大仏殿を建てる際各国の大名から寄進させたと伝わっているそうで、その大きさに秀吉の権力の大きさを垣間見ることができます。

国宝でもある豊国神社の豪華絢爛な唐門は、伏見城の遺構であるといわれており、二条城から南禅寺・金地院をへて現在の場所に移築されました。

大きさや豪華な彫刻と飾り金具を施された門は、参拝に訪れた人々を魅了します!

~豊国神社 唐門前~

神社のから方広寺の境内にに入ることができます。

方広寺の梵鐘は、東大寺・知恩院とならび日本三大梵鐘に数えられているとても大きな梵鐘であり、豊臣家の滅亡のきっかけとなった「国家安泰・君臣豊楽」の文字が刻まれております。

この梵鐘は、秀吉が創建し方広寺の大仏が大地震により崩壊。その後大仏殿も焼失しましたが、息子秀頼が再建を進め大仏殿完成し、梵鐘も鋳造されました。

ですが梵鐘に刻まれた文字が徳川家康の怒りに触れ、「家康の名を引き裂いて呪詛するモノだ!」といいがかりをつけられ、後にここからに大阪冬の陣に繋がっていったといわれています。

「国家安泰・君臣豊楽」の文字は白い線で見やすいように囲われており、本来は鐘を外から見ることができるのですが、現在は建物の工事のためシートに覆われて見ることができなくなっていました。

~方広寺 梵鐘~

そこから方広寺を抜け、豊国神社の裏にある大仏殿跡へ。

方広寺の大仏は「京の大仏さん」として親しまれておりましたが、落雷や火災などで焼失し、その後再建もされましたが昭和48年に火災によって焼失し現在は大仏殿跡地が広場として残されております。

~大仏殿跡~

その後、東大路通に出て妙法院と智積院に立ち寄ります。

妙法院は天台宗・三門跡寺院の一つに数えられており、国宝の庫裏(寺院のお台所)や幕末には「七卿落ち」ゆかりの寺院であることでも有名です。

今回は拝観致しませんでしたが、現在開催中の「京の冬の旅」で寺院の特別公開をされています!

智積院も入り口の前でのご説明でしたが、寺院には長谷川等伯一門の描いた「桜図」「楓図」などの素晴らしい障壁画などが残っています。

そこからもう一度東大路通を通り、細い道を抜け「つり雛展」の開催されている法住寺に到着!

後白河法皇に大変ゆかりが深く、院の御所として定められており法住寺殿と呼ばれております。

今回は建物内で「つり雛展」が開かれており、沢山の人で賑わっておりました。

中を見学した後には甘酒がいただけたので、とても温まりました!

~法住寺~

最後に淀君やお江さんが父・浅井長政の菩提を弔う為に建立された養源院の前を通り、最終目的地である三十三間堂に到着!

正式名は蓮華王院ですが、内陣の柱の間が三十三あることからそう呼ばれています。

散策日の3月3日は「春桃会」が行われており、通常拝観料がかかる寺院に無料で拝観することができます。

また、この日だけ特別に1001体の千手観音をお堂の中の奥に設けられている高壇から、いつもと違う視点から拝観することができます。

さらに「春桃会」だけ限定の女性を守ってくれるお守りも授与されます!

~三十三間堂~

今回の散策は三十三間堂での解散となりました。

京阪・七条駅周辺には豊臣秀吉や後白河法皇などゆかりの地や、国立博物館など観光におすすめな場所が沢山ございます!

各場所も距離もさほど離れていませんので、これからの暖かくなる季節に、ぜひ散策されてみてはいかがでしょうか?

らくたびの運営する京阪・祇園四条案内所では周辺の地図もご用意しておりますので、ぜひ散策の際、ご活用ください。

京都さんぽ・観光案内所で皆様のお越しをお待ちしております♪

らくたび 渡部

2017年03月03日

2/21 京都さんぽ散策レポート♪

2/21京都さんぽ 《歴代天皇の陵墓&社寺シリーズ① 桓武天皇など歴代13天皇陵巡拝》 散策レポート♪

今月からの始まった新シリーズ《歴代天皇陵墓&社寺シリーズ》

第一回目の今回は、平安京を遷都した桓武天皇陵や東京行幸を実行した明治天皇陵など合わせて15天皇陵を巡りました!

京阪丹波橋駅からスタートし、まず最初に桓武天皇の御陵(みささぎ)である柏原陵へ。

駅から歩いて行き途中緑の多い参道に入ると、坂を上った所に御陵の入り口が見えてきます。

第50代天皇・桓武天皇は、京都に平安京を遷都した天皇として、とても有名です。

御陵の柏原という名は、かつて御陵のあった地名からきており、桓武天皇は柏原天皇とも呼ばれております。

~柏原陵~

そこからさらに南に進み、次に明治天皇の御陵である伏見桃山陵へ向かいます。

途中、キャッスルランドの跡地に建つ伏見桃山城に向かう分かれ道もありますが、そこを通り過ぎさらに坂道をぐんぐんと上ります。

参道は、南側はとても230段も急な階段が、柏原陵から向かう際はなだらかですが坂道が続いているので、ランニングやウォーキングされている方も多くいらっしゃいました。

第122代天皇・明治天皇は、将軍徳川慶喜の大政奉還に勅許を与え、王政復古の大号令を発し幕府を廃止。明治と改元し、東京に行幸後は大日本帝国憲法の発布や様々な改革制定もされるなど、天皇を中心とする近代国家体制を実現されました。

明治天皇陵のすぐ近くには昭憲皇太后の御陵もあり、天皇陵の参道である石段の上からは、伏見や川向こうの向島の町並みを一望することができます。

~伏見桃山陵~

石段の下から眺めると、その高さにびっくりします!

その後、歩いて10分ほどの場所にある京阪・桃山南口駅から電車に乗り深草駅へ。

深草駅からは名神高速沿いの下の道を歩き、仁明天皇の御陵である深草陵へ到着!

仁明天皇は、藤原氏が他氏排斥をした承和の変の時代の天皇ですが、弓射や音楽にも優れ多くの女性を愛す等、雅やかな宮廷文化実現の為散財を惜しまなかったとも伝わっております。

~深草陵 参道入り口の看板~

最後は歴代12人の天皇の御陵である、後深草天皇深草北陵に向かいました。

細い路地の間を進み、「歓喜天嘉祥寺」の石碑が建つ嘉祥寺のお隣のJR線路沿いにあります。

こちらは歴代天皇10人と北朝天皇2名の御陵で、隣の嘉祥寺の地にかつて創建された安楽行院というお寺の法華堂に、後深草天皇の遺骨が納骨されてからの歴代天皇の遺骨が納骨されました。

応仁の乱では境内が一部焼失し荒廃していましたが、江戸時代中期頃に再建されました。

その後神仏分離令によりの法華堂の周辺ごと分離され、現在のように御陵として整理されています。

~深草天皇深草北陵 参道入り口の看板~

参道の入り口の看板に、各天皇の名前が書かれています。

次回の「歴代天皇の陵墓&社寺シリーズ」は、3月19日(日)!

地下鉄の竹田駅から出発し、城南宮や鳥羽離宮跡を巡ります。

詳しくはこちらから。

皆様のご参加お待ちしております。

らくたび 渡部

今月からの始まった新シリーズ《歴代天皇陵墓&社寺シリーズ》

第一回目の今回は、平安京を遷都した桓武天皇陵や東京行幸を実行した明治天皇陵など合わせて15天皇陵を巡りました!

京阪丹波橋駅からスタートし、まず最初に桓武天皇の御陵(みささぎ)である柏原陵へ。

駅から歩いて行き途中緑の多い参道に入ると、坂を上った所に御陵の入り口が見えてきます。

第50代天皇・桓武天皇は、京都に平安京を遷都した天皇として、とても有名です。

御陵の柏原という名は、かつて御陵のあった地名からきており、桓武天皇は柏原天皇とも呼ばれております。

~柏原陵~

そこからさらに南に進み、次に明治天皇の御陵である伏見桃山陵へ向かいます。

途中、キャッスルランドの跡地に建つ伏見桃山城に向かう分かれ道もありますが、そこを通り過ぎさらに坂道をぐんぐんと上ります。

参道は、南側はとても230段も急な階段が、柏原陵から向かう際はなだらかですが坂道が続いているので、ランニングやウォーキングされている方も多くいらっしゃいました。

第122代天皇・明治天皇は、将軍徳川慶喜の大政奉還に勅許を与え、王政復古の大号令を発し幕府を廃止。明治と改元し、東京に行幸後は大日本帝国憲法の発布や様々な改革制定もされるなど、天皇を中心とする近代国家体制を実現されました。

明治天皇陵のすぐ近くには昭憲皇太后の御陵もあり、天皇陵の参道である石段の上からは、伏見や川向こうの向島の町並みを一望することができます。

~伏見桃山陵~

石段の下から眺めると、その高さにびっくりします!

その後、歩いて10分ほどの場所にある京阪・桃山南口駅から電車に乗り深草駅へ。

深草駅からは名神高速沿いの下の道を歩き、仁明天皇の御陵である深草陵へ到着!

仁明天皇は、藤原氏が他氏排斥をした承和の変の時代の天皇ですが、弓射や音楽にも優れ多くの女性を愛す等、雅やかな宮廷文化実現の為散財を惜しまなかったとも伝わっております。

~深草陵 参道入り口の看板~

最後は歴代12人の天皇の御陵である、後深草天皇深草北陵に向かいました。

細い路地の間を進み、「歓喜天嘉祥寺」の石碑が建つ嘉祥寺のお隣のJR線路沿いにあります。

こちらは歴代天皇10人と北朝天皇2名の御陵で、隣の嘉祥寺の地にかつて創建された安楽行院というお寺の法華堂に、後深草天皇の遺骨が納骨されてからの歴代天皇の遺骨が納骨されました。

応仁の乱では境内が一部焼失し荒廃していましたが、江戸時代中期頃に再建されました。

その後神仏分離令によりの法華堂の周辺ごと分離され、現在のように御陵として整理されています。

~深草天皇深草北陵 参道入り口の看板~

参道の入り口の看板に、各天皇の名前が書かれています。

次回の「歴代天皇の陵墓&社寺シリーズ」は、3月19日(日)!

地下鉄の竹田駅から出発し、城南宮や鳥羽離宮跡を巡ります。

詳しくはこちらから。

皆様のご参加お待ちしております。

らくたび 渡部

2017年02月21日

2/18京阪ウォーク 散策レポート♪

京阪ウォーク《2/18 幕末の英雄が愛した伏見巡り 危機一髪、龍馬の脱出ルートへ》 散策レポート♪

毎月第1・第3土曜日に開催中の《京阪ウォーク》

今回の散策では、京阪・中書島駅を出発し、坂本龍馬や動乱の幕末に縁のある史跡が数多く残る伏見界隈を散策して参りました!

伏見には日本酒の酒蔵も数多くあり、土曜日ということもあり沢山の観光客の方でにぎわっておりました。

京阪・中書島駅から歩いて5分ほど行くと、長建寺に到着。

赤い土塀と中国風な山門がとてもあでやかな寺院で、地元では”島の弁天さん”とも呼ばれています。

京都市内では珍しく、ご本尊に弁財天をお祀りされており、付近を通る船の守護神としても厚く信仰されております。

山門をでて向かい側には川が流れており、川沿いからは酒蔵の並ぶ風景を見ることもできます!

~長建寺~

寺院の前にかかっている弁天橋を渡り、坂本竜馬ゆかりの宿・寺田屋へ向かいます!

途中、月桂冠大倉記念館の前を通ります。

川沿い周辺には月桂冠や黄桜カッパカントリーの記念館や、利き酒のできるお店など酒蔵の町・伏見ならではのスポットが沢山!

寺田屋は坂本龍馬が身を寄せていた船宿で、寺田屋騒動や幕末の当時の様子を伝える資料などが残されております。

現在は建物内の見学の他、宿泊も可能なのだそうです。

歴史好きな方や海外からの観光客の方も多く、散策当日もとても沢山の人で賑わっておりました!

~川の向かい側には酒蔵が並びます~

寺田屋を後にし、次に向かったのは西岸寺。

寺田屋で襲撃された際、竜馬が追手から逃れる為に身を隠したと伝わる寺院です。

祀られている地蔵尊は油懸地蔵と呼ばれており、昔山崎の油売りがお寺の前でこぼしてしまった油の残りを、地蔵尊にかけて供養したところ商売が繁盛し大金持ちになったというお話が由来です。

今も多くの方から厚く信仰されており、本堂には沢山の油がお供えられておりました。

~西岸寺~

その後、油掛通の電気鉄道発祥の碑に立ち寄り、竜馬商店街を抜け北に進み大黒寺に向かいます。

元は円通寺と呼ばれる弘法大師・空海の開基と伝わる寺院。

豊臣秀吉などの武家からの信仰も深く、薩摩藩の祈願所に定められた際大黒寺と名前を改められたそうです。

境内には西郷隆盛が建てた寺田屋殉難九烈士の墓をはじめ、様々な方々のお墓や墓碑が残ります。

大黒寺を出た後、途中伏見城の遺構をと伝えられる三門が美しい源空寺にも立ち寄りました。

~大黒寺~

~源空寺~

そのまま大手筋商店街を京阪・伏見桃山駅の方角へ進み、鳥羽伏見の戦いの弾痕跡が残る料亭・魚三楼の前でご案内後、道向かいの和菓子屋の駿河屋に立ち寄りました。

土日限定15本しか販売されない蒸し羊羹は、秀吉にも絶賛されたと伝わっております。

テレビでも紹介されたそうで、思わず私も1本購入してしまいましたがとってもなめらかな口触りにもちっとした食感でとても美味しいです!

~鳥羽伏見の戦いの弾痕跡~

お向かいに駿河屋がございます。

その後、伏見奉行所跡に向かい、そこから最後の目的地御香宮神社に到着!

御香宮神社は、幕末の鳥羽伏見の戦いで薩摩軍が陣を構えた神社。

新政府軍と旧幕府軍との間で激しい戦いが繰り広げられた舞台でもあります。

境内では、神社の名前の由来になった御香水と呼ばれる湧き水が今もこんこんと湧いており、お水を飲むこともできます。

~伏見奉行所跡~

~御香宮神社~

これから暖かい季節になってまいりますので、皆さま幕末の史跡や伏見の地酒を楽しみに散策に行かれてみてはいかがでしょうか?

次回の京阪ウォークは、祇園四条駅出発し祇園界隈や京の冬の旅で10年ぶりの特別公開をされている「久晶院」を拝観致します。

詳しくはこちらから。

皆さまのご参加お待ちしております!

らくたび 渡部

毎月第1・第3土曜日に開催中の《京阪ウォーク》

今回の散策では、京阪・中書島駅を出発し、坂本龍馬や動乱の幕末に縁のある史跡が数多く残る伏見界隈を散策して参りました!

伏見には日本酒の酒蔵も数多くあり、土曜日ということもあり沢山の観光客の方でにぎわっておりました。

京阪・中書島駅から歩いて5分ほど行くと、長建寺に到着。

赤い土塀と中国風な山門がとてもあでやかな寺院で、地元では”島の弁天さん”とも呼ばれています。

京都市内では珍しく、ご本尊に弁財天をお祀りされており、付近を通る船の守護神としても厚く信仰されております。

山門をでて向かい側には川が流れており、川沿いからは酒蔵の並ぶ風景を見ることもできます!

~長建寺~

寺院の前にかかっている弁天橋を渡り、坂本竜馬ゆかりの宿・寺田屋へ向かいます!

途中、月桂冠大倉記念館の前を通ります。

川沿い周辺には月桂冠や黄桜カッパカントリーの記念館や、利き酒のできるお店など酒蔵の町・伏見ならではのスポットが沢山!

寺田屋は坂本龍馬が身を寄せていた船宿で、寺田屋騒動や幕末の当時の様子を伝える資料などが残されております。

現在は建物内の見学の他、宿泊も可能なのだそうです。

歴史好きな方や海外からの観光客の方も多く、散策当日もとても沢山の人で賑わっておりました!

~川の向かい側には酒蔵が並びます~

寺田屋を後にし、次に向かったのは西岸寺。

寺田屋で襲撃された際、竜馬が追手から逃れる為に身を隠したと伝わる寺院です。

祀られている地蔵尊は油懸地蔵と呼ばれており、昔山崎の油売りがお寺の前でこぼしてしまった油の残りを、地蔵尊にかけて供養したところ商売が繁盛し大金持ちになったというお話が由来です。

今も多くの方から厚く信仰されており、本堂には沢山の油がお供えられておりました。

~西岸寺~

その後、油掛通の電気鉄道発祥の碑に立ち寄り、竜馬商店街を抜け北に進み大黒寺に向かいます。

元は円通寺と呼ばれる弘法大師・空海の開基と伝わる寺院。

豊臣秀吉などの武家からの信仰も深く、薩摩藩の祈願所に定められた際大黒寺と名前を改められたそうです。

境内には西郷隆盛が建てた寺田屋殉難九烈士の墓をはじめ、様々な方々のお墓や墓碑が残ります。

大黒寺を出た後、途中伏見城の遺構をと伝えられる三門が美しい源空寺にも立ち寄りました。

~大黒寺~

~源空寺~

そのまま大手筋商店街を京阪・伏見桃山駅の方角へ進み、鳥羽伏見の戦いの弾痕跡が残る料亭・魚三楼の前でご案内後、道向かいの和菓子屋の駿河屋に立ち寄りました。

土日限定15本しか販売されない蒸し羊羹は、秀吉にも絶賛されたと伝わっております。

テレビでも紹介されたそうで、思わず私も1本購入してしまいましたがとってもなめらかな口触りにもちっとした食感でとても美味しいです!

~鳥羽伏見の戦いの弾痕跡~

お向かいに駿河屋がございます。

その後、伏見奉行所跡に向かい、そこから最後の目的地御香宮神社に到着!

御香宮神社は、幕末の鳥羽伏見の戦いで薩摩軍が陣を構えた神社。

新政府軍と旧幕府軍との間で激しい戦いが繰り広げられた舞台でもあります。

境内では、神社の名前の由来になった御香水と呼ばれる湧き水が今もこんこんと湧いており、お水を飲むこともできます。

~伏見奉行所跡~

~御香宮神社~

これから暖かい季節になってまいりますので、皆さま幕末の史跡や伏見の地酒を楽しみに散策に行かれてみてはいかがでしょうか?

次回の京阪ウォークは、祇園四条駅出発し祇園界隈や京の冬の旅で10年ぶりの特別公開をされている「久晶院」を拝観致します。

詳しくはこちらから。

皆さまのご参加お待ちしております!

らくたび 渡部

2017年02月11日

2/4 京阪ウォーク散策レポート♪

2/4京阪ウォーク 《『京の冬の旅』公開の西福寺と、祇園の路地裏ぶらりご案内♪》 散策レポート

毎月第一・第三土曜日開催中の”京阪ウォーク”!

今回の京阪ウォークでは、祇園界隈の路地を散策し『京の冬の旅』で地獄絵図や寺院が特別公開中の西福寺を拝観いたしました。

当日は京阪電車・祇園四条駅の観光案内所前に集合し、散策に出発!

四条通から大和大路通に入り、そこから細い裏の道に進み、花見小路通に向かいます。

べんがら色の一力茶屋や、舞妓さんや芸妓さんの通う芸事の学校・女紅場、織田信長の実弟・織田有楽斎ゆかりの有楽稲荷大明神など、色々と立ち寄りながら祇園の花街を散策しました。

~祇園の小路を散策~

~有楽稲荷大明神~

かつてこの地には織田信長の弟・織田有楽斎の再興した正伝院があり、彼の墓所もあったそうです。

有楽斎にちなみ「楽しみが有る」とされ、芸能の稲荷社として祇園の茶屋や芸舞妓さんから信仰を集めています。

~八坂女紅場~

学校に通う生徒は15~80歳過ぎまでととても幅広い!

花見小路と切り通しに黒板があり、そこに時間割(授業の予定表)が書き出され各々自分が受けたいと思う授業に参加します。

舞、鳴物、茶道、三味線などの必須科目があり、それ以外は好きな科目を選択できますが、大体は自分のお姉さんと同じ科目を勉強されるそうです。

~足下を見てみると・・・~

小路同士の交差点には、小路の名前が書かれたプレートが道に埋め込まれています。

花見小路通の周辺を散策した後は、正伝永源院前を通り宮川町通へ向かい、恵美須神社、禅居庵に立ち寄ります。

正伝永源院は「有楽稲荷大明神」の場所にあったとされる織田有楽斎ゆかりの「正伝院」と、細川家にゆかりのある「永源庵」が明治時代に統合され、現在の名に改められました。

建仁寺塔頭寺院ですが、春など季節の特別公開の時のみ拝観可能なため、今回は外観だけのみとなりました。

~正伝永源院~

~禅居庵~

開運勝利の御利益のある摩利支天が祀られており、日本三大摩利支天の一つとして数えられている寺院。

摩利支天は七頭の猪の上に座ったお姿をしていることから、境内には沢山の狛猪が祀られています。

その後「京の冬の旅」で特別公開中の寺院・西福寺に到着!

通常はお盆の時期に公開される「檀林皇后九相図」や「地獄絵図」などを特別に見ることができます。

うち捨てられた遺体が変化していく様子を九段階に分けて描かれた九相図は、死後の肉体が朽ち行く様子を生々しく表現されていました。

~西福寺~

西福寺のお向かいには、女性の幽霊が夜な夜な飴を買いにきて、赤ん坊を育てていたお話の残る「幽霊子育て飴」のお店があります。

~幽霊子育て飴~

西福寺を参拝し、最後に細い路地に様々な作家さんのお店が並ぶ「あじき路地」へ!

向かう途中、南天路地や八朔路地など可愛らしい路地を見かけました♪

ほとんどのお店が土日のみ開いているあじき路地には、アクセサリーや帽子、鞄や焼き菓子など色々なお店が細い路地の中並んでいます。

入り口をくぐり路地の奥に進めば、素敵なお店ばかりでとってもわくわくします!

~あじき路地~

今回の散策では、普段あまり歩かないような祇園の路地やスポットなどを散策したので、皆さまにとても喜んでいただけました!

人気観光地の祇園ですが、大通りから少し外れるだけでもとても素敵な路地や町並みの場所が沢山ございます。

皆さまもぜひ一度足を運んでみられてはいかがでしょうか?

~次回予告~

次回の京阪ウォークは、特別版!

祇園四条駅からではなく京阪・中書島駅に集合し、幕末の英雄・坂本龍馬が愛した伏見周辺を散策致します♪

詳しくはこちらから。

皆さまのご参加お待ちしております

らくたび 渡部

毎月第一・第三土曜日開催中の”京阪ウォーク”!

今回の京阪ウォークでは、祇園界隈の路地を散策し『京の冬の旅』で地獄絵図や寺院が特別公開中の西福寺を拝観いたしました。

当日は京阪電車・祇園四条駅の観光案内所前に集合し、散策に出発!

四条通から大和大路通に入り、そこから細い裏の道に進み、花見小路通に向かいます。

べんがら色の一力茶屋や、舞妓さんや芸妓さんの通う芸事の学校・女紅場、織田信長の実弟・織田有楽斎ゆかりの有楽稲荷大明神など、色々と立ち寄りながら祇園の花街を散策しました。

~祇園の小路を散策~

~有楽稲荷大明神~

かつてこの地には織田信長の弟・織田有楽斎の再興した正伝院があり、彼の墓所もあったそうです。

有楽斎にちなみ「楽しみが有る」とされ、芸能の稲荷社として祇園の茶屋や芸舞妓さんから信仰を集めています。

~八坂女紅場~

学校に通う生徒は15~80歳過ぎまでととても幅広い!

花見小路と切り通しに黒板があり、そこに時間割(授業の予定表)が書き出され各々自分が受けたいと思う授業に参加します。

舞、鳴物、茶道、三味線などの必須科目があり、それ以外は好きな科目を選択できますが、大体は自分のお姉さんと同じ科目を勉強されるそうです。

~足下を見てみると・・・~

小路同士の交差点には、小路の名前が書かれたプレートが道に埋め込まれています。

花見小路通の周辺を散策した後は、正伝永源院前を通り宮川町通へ向かい、恵美須神社、禅居庵に立ち寄ります。

正伝永源院は「有楽稲荷大明神」の場所にあったとされる織田有楽斎ゆかりの「正伝院」と、細川家にゆかりのある「永源庵」が明治時代に統合され、現在の名に改められました。

建仁寺塔頭寺院ですが、春など季節の特別公開の時のみ拝観可能なため、今回は外観だけのみとなりました。

~正伝永源院~

~禅居庵~

開運勝利の御利益のある摩利支天が祀られており、日本三大摩利支天の一つとして数えられている寺院。

摩利支天は七頭の猪の上に座ったお姿をしていることから、境内には沢山の狛猪が祀られています。

その後「京の冬の旅」で特別公開中の寺院・西福寺に到着!

通常はお盆の時期に公開される「檀林皇后九相図」や「地獄絵図」などを特別に見ることができます。

うち捨てられた遺体が変化していく様子を九段階に分けて描かれた九相図は、死後の肉体が朽ち行く様子を生々しく表現されていました。

~西福寺~

西福寺のお向かいには、女性の幽霊が夜な夜な飴を買いにきて、赤ん坊を育てていたお話の残る「幽霊子育て飴」のお店があります。

~幽霊子育て飴~

西福寺を参拝し、最後に細い路地に様々な作家さんのお店が並ぶ「あじき路地」へ!

向かう途中、南天路地や八朔路地など可愛らしい路地を見かけました♪

ほとんどのお店が土日のみ開いているあじき路地には、アクセサリーや帽子、鞄や焼き菓子など色々なお店が細い路地の中並んでいます。

入り口をくぐり路地の奥に進めば、素敵なお店ばかりでとってもわくわくします!

~あじき路地~

今回の散策では、普段あまり歩かないような祇園の路地やスポットなどを散策したので、皆さまにとても喜んでいただけました!

人気観光地の祇園ですが、大通りから少し外れるだけでもとても素敵な路地や町並みの場所が沢山ございます。

皆さまもぜひ一度足を運んでみられてはいかがでしょうか?

~次回予告~

次回の京阪ウォークは、特別版!

祇園四条駅からではなく京阪・中書島駅に集合し、幕末の英雄・坂本龍馬が愛した伏見周辺を散策致します♪

詳しくはこちらから。

皆さまのご参加お待ちしております

らくたび 渡部

2017年02月02日

2/2京都さんぽ♪

2/2京都さんぽ 《鬼は外!福は内!賑わう節分祭で厄除け開運のご利益をたっぷりと》

今回の京都さんぽでは、京都最大の節分祭が行われる吉田神社からスタートし、斎場所大元宮や宗忠神社や節分限定で烏帽子・水干姿が雅な懸想文売りのいる須賀神社、修験道の総本山の聖護院などの界隈を散策してきました!

百万遍の交差点で集合し、一同京都大学の中を通り抜け吉田神社に向かいます。

参道には多くの屋台が並んでおり、沢山の参拝客で賑わっておりました。

石段を上がり境内でお参りや自由散策していると、ホラ貝の音が響き渡り鬼が登場!

赤・黄・青の鬼の他、なんと緑の鬼もいらっしゃいました!

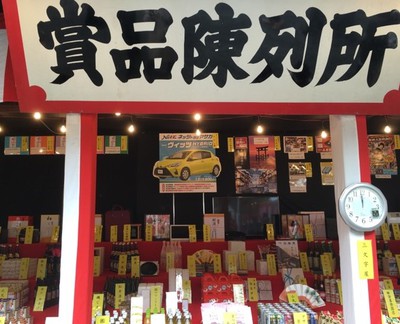

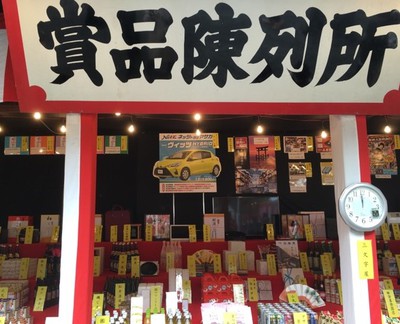

境内には吉田神社の福豆の抽選券の商品も棚にずらっと並んでおり、らくたびの奉納したらくたび文庫も並んでおりました。

~吉田神社~

~福豆の商品陳列所~

~赤鬼・青鬼・黄鬼~

その後、料理飲食の神を祀る山陰神社でお参りをし、3132座の天神地祇八百万神を祀る斎場大元宮へ。

斎場大元宮は通常は毎月1日と節分祭の時期にしか門が開かないため、通常は門の外からのお参りとなります。

中の本殿はとても珍しい八角形の形をしており、本殿の周りには各国(尾張国などの日本国内の地域)の神々をお祀りされているお社もあります。

~斎場大元宮~

そして坂道を上り宗忠神社でお参りし梅昆布茶をいただき、その後通りを歩いて須賀神社へ到着!

境内はとても沢山の人で賑わっており、節分の豆まきが行われる本殿の前は行列ができておりました。

須賀神社では、節分の時期だけ覆面をつけた懸想文売りの方がいらっしゃいます。

懸想文売りは江戸時代、あまり裕福ではなかった公家の方が、字の書けない庶民に代わり懸想文=ラブレターを書いて生計を立てていた方々なのだそうです。

この懸想文を人知れず箪笥の引き出しなどに入れておくと、顔かたちが美しくなり綺麗な着物が増え、良縁に恵まれるという御利益があるそうです。

参拝客の中には、女性の方のみならず男性の方で購入されている方も多くいらっしゃいました!

~懸想文売り~

手に持っていらっしゃるのが懸想文です♪

そのお向かいの聖護院では2月3日に豆まきや大護摩供があるのですが、今回は前日ということもあり参拝客の方は少なめでした。

聖護院では赤鬼さんからお参りすると厄除けのありがたいお言葉をいただけました。

~聖護院~

そしてその後は、熊野神社まで向かいそちらでの解散となりました。

途中、西尾八ッ橋の駐車場でおもちの接待などがあり、とてもほっこりといたしました!

2月3日には様々な寺院で節分祭の豆まきや行事などが執り行われます。

吉田神社周辺には沢山の屋台や、界隈には様々な行事の行われている社寺も多くございます!

昼でも夜でも楽しむことができると思いますので、皆さまぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

祇園四条駅の案内所では、各社寺への行き方などもご案内もしておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ♪

らくたび 渡部

今回の京都さんぽでは、京都最大の節分祭が行われる吉田神社からスタートし、斎場所大元宮や宗忠神社や節分限定で烏帽子・水干姿が雅な懸想文売りのいる須賀神社、修験道の総本山の聖護院などの界隈を散策してきました!

百万遍の交差点で集合し、一同京都大学の中を通り抜け吉田神社に向かいます。

参道には多くの屋台が並んでおり、沢山の参拝客で賑わっておりました。

石段を上がり境内でお参りや自由散策していると、ホラ貝の音が響き渡り鬼が登場!

赤・黄・青の鬼の他、なんと緑の鬼もいらっしゃいました!

境内には吉田神社の福豆の抽選券の商品も棚にずらっと並んでおり、らくたびの奉納したらくたび文庫も並んでおりました。

~吉田神社~

~福豆の商品陳列所~

~赤鬼・青鬼・黄鬼~

その後、料理飲食の神を祀る山陰神社でお参りをし、3132座の天神地祇八百万神を祀る斎場大元宮へ。

斎場大元宮は通常は毎月1日と節分祭の時期にしか門が開かないため、通常は門の外からのお参りとなります。

中の本殿はとても珍しい八角形の形をしており、本殿の周りには各国(尾張国などの日本国内の地域)の神々をお祀りされているお社もあります。

~斎場大元宮~

そして坂道を上り宗忠神社でお参りし梅昆布茶をいただき、その後通りを歩いて須賀神社へ到着!

境内はとても沢山の人で賑わっており、節分の豆まきが行われる本殿の前は行列ができておりました。

須賀神社では、節分の時期だけ覆面をつけた懸想文売りの方がいらっしゃいます。

懸想文売りは江戸時代、あまり裕福ではなかった公家の方が、字の書けない庶民に代わり懸想文=ラブレターを書いて生計を立てていた方々なのだそうです。

この懸想文を人知れず箪笥の引き出しなどに入れておくと、顔かたちが美しくなり綺麗な着物が増え、良縁に恵まれるという御利益があるそうです。

参拝客の中には、女性の方のみならず男性の方で購入されている方も多くいらっしゃいました!

~懸想文売り~

手に持っていらっしゃるのが懸想文です♪

そのお向かいの聖護院では2月3日に豆まきや大護摩供があるのですが、今回は前日ということもあり参拝客の方は少なめでした。

聖護院では赤鬼さんからお参りすると厄除けのありがたいお言葉をいただけました。

~聖護院~

そしてその後は、熊野神社まで向かいそちらでの解散となりました。

途中、西尾八ッ橋の駐車場でおもちの接待などがあり、とてもほっこりといたしました!

2月3日には様々な寺院で節分祭の豆まきや行事などが執り行われます。

吉田神社周辺には沢山の屋台や、界隈には様々な行事の行われている社寺も多くございます!

昼でも夜でも楽しむことができると思いますので、皆さまぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

祇園四条駅の案内所では、各社寺への行き方などもご案内もしておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ♪

らくたび 渡部

2017年02月02日

1/29 京都さんぽ散策レポート♪

1/29 京都さんぽ《大政奉還150周年記念企画! 新選組が駆け抜けた壬生と島原》 散策レポート♪

今年は大政奉還が行われてから、150周年目の記念すべき年ということで、『京の冬の旅』などでは幕末にゆかりのある寺院や建物などの特別公開も行っている場所があります。

先日の京都さんぽでは、幕末の時代に活躍した新選組が拠点にし、過ごした壬生~島原の寺院や史跡などを散策しました♪

嵐電・四条大宮駅で集合し、最初に向かったのは浄土宗の寺院の光縁寺。

幕末のころ、寺院の門前近くに新選組の馬小屋があり、副隊長であった山南敬介が山門の瓦の家紋が山南家と同じ家紋だったことと、当時のご住職が彼と年齢が近いことから親交が生まれました。

山南の紹介で屯所で切腹した隊士たちや亡くなった隊士たち、のちには切腹した山南自身が弔われ、墓地には彼らのお墓があり、今も静かに眠っておられます。

~光縁寺~

その後旧前川邸・八木邸の前を通り、壬生寺へ向かいます。

旧前川邸・八木邸も新選組の屯所があった場所で、八木邸では当時の建物も見学できます。

壬生寺は、当時境内では新選組の剣術訓練や相撲興行などを行った逸話が残り、境内の壬生塚には初代局長の芹沢鴨や他隊士の墓や局長の近藤勇の胸像があります。

今回の『京の冬の旅』で公開中の、本堂と狂言堂(通常非公開)を拝観しました。

~壬生寺 狂言堂~

その後は板倉勝重が創建した長円寺に立ち寄り、壬生川通を下がり五条通をこえ、かつての六花街のひとつ「島原」のエリアへ!

島原は新選組も通ったといわれる歴史的な花街。

本来の地名は西新屋敷ですが、前にあった場所から現在の場所へ移動するようすが、当時少し前におこった「島原の乱」を彷彿とさせたことから「島原」と呼ばれるようになったと言われております。

現在島原には、島原の大門や置屋兼揚屋建築の残る輪違屋、日本有数の揚屋建築の遺構として現在はおもてなし美術館となっている角屋などが残っています。

~輪違屋 こちらは外観のみ~

~島原 大門~

京都さんぽでは、冬の旅で特別公開中の「角屋」の建物内を見学しました!

当時の建物残しつつ、調度品や内装、大きな松のあるお庭などを眺めることができるようになっています。

新選組や長州藩の久坂玄瑞も利用していたと思うと、胸が熱くなります!

~角屋~

~角屋 松の間から眺める庭園~

今回の京都さんぽでは、壬生~島原の幕末縁の地や、『京の冬の旅』の特別公開中の寺院や建物を見学致しました。

2~3月の京都さんぽや京阪ウォークでは、幕末がテーマの散策や、『京の冬の旅』特別公開中の寺院を巡る散策など複数予定しております。

皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております♪

らくたび 渡部

今年は大政奉還が行われてから、150周年目の記念すべき年ということで、『京の冬の旅』などでは幕末にゆかりのある寺院や建物などの特別公開も行っている場所があります。

先日の京都さんぽでは、幕末の時代に活躍した新選組が拠点にし、過ごした壬生~島原の寺院や史跡などを散策しました♪

嵐電・四条大宮駅で集合し、最初に向かったのは浄土宗の寺院の光縁寺。

幕末のころ、寺院の門前近くに新選組の馬小屋があり、副隊長であった山南敬介が山門の瓦の家紋が山南家と同じ家紋だったことと、当時のご住職が彼と年齢が近いことから親交が生まれました。

山南の紹介で屯所で切腹した隊士たちや亡くなった隊士たち、のちには切腹した山南自身が弔われ、墓地には彼らのお墓があり、今も静かに眠っておられます。

~光縁寺~

その後旧前川邸・八木邸の前を通り、壬生寺へ向かいます。

旧前川邸・八木邸も新選組の屯所があった場所で、八木邸では当時の建物も見学できます。

壬生寺は、当時境内では新選組の剣術訓練や相撲興行などを行った逸話が残り、境内の壬生塚には初代局長の芹沢鴨や他隊士の墓や局長の近藤勇の胸像があります。

今回の『京の冬の旅』で公開中の、本堂と狂言堂(通常非公開)を拝観しました。

~壬生寺 狂言堂~

その後は板倉勝重が創建した長円寺に立ち寄り、壬生川通を下がり五条通をこえ、かつての六花街のひとつ「島原」のエリアへ!

島原は新選組も通ったといわれる歴史的な花街。

本来の地名は西新屋敷ですが、前にあった場所から現在の場所へ移動するようすが、当時少し前におこった「島原の乱」を彷彿とさせたことから「島原」と呼ばれるようになったと言われております。

現在島原には、島原の大門や置屋兼揚屋建築の残る輪違屋、日本有数の揚屋建築の遺構として現在はおもてなし美術館となっている角屋などが残っています。

~輪違屋 こちらは外観のみ~

~島原 大門~

京都さんぽでは、冬の旅で特別公開中の「角屋」の建物内を見学しました!

当時の建物残しつつ、調度品や内装、大きな松のあるお庭などを眺めることができるようになっています。

新選組や長州藩の久坂玄瑞も利用していたと思うと、胸が熱くなります!

~角屋~

~角屋 松の間から眺める庭園~

今回の京都さんぽでは、壬生~島原の幕末縁の地や、『京の冬の旅』の特別公開中の寺院や建物を見学致しました。

2~3月の京都さんぽや京阪ウォークでは、幕末がテーマの散策や、『京の冬の旅』特別公開中の寺院を巡る散策など複数予定しております。

皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております♪

らくたび 渡部

2017年01月29日

《初釜ゆるり茶会》開催レポート♪

《初釜ゆるり茶会》-新年の招福を願って一服-

開催レポート♪

1月28日(土)に毎月恒例のゆるり茶会を開催致しました!

一年の最初に行う茶会『初釜』ということで、点心には昆布巻きや黒豆など、新年らしい縁起の良い食材が並び、食前酒には月桂冠とSOUSOUのコラボした瓶のデザインが素敵なスパークリング日本酒『うたかた』をご用意♪

さらにお食事の後には、京都の美味しいお菓子や本などをプレゼントのお楽しみの福引きを行い、何が当たるかどきどきの当選番号の発表はとても盛り上がりました♪

~点心~

~食前酒『うたかた』~

初釜のミニ講座の後は、数名ごとに分かれ茶室でお茶をいただきました。

今回の茶会のお菓子には、『式亭』さんの初春限定商品である紅白梅の落雁と、松の絵が描かれた麩焼き煎餅をご用意!

香ばしい麩焼き煎餅や、とっても可愛らしい梅の花の形をした落雁は固すぎず口の中でほろっとくずれる食感でとてもお抹茶と相性は抜群でした!

~本日のお茶菓子~

お茶席では皆さま楽しそうにご歓談なさり、次回のお茶会もとても楽しみにされていました♪

~お茶席~

来月のお茶会は、

《濃茶のゆるり茶会》-春の訪れを喜んで一服- を開催致します!

春の訪れを喜ぶ茶会ということで、通常「ゆるり茶会」では薄茶をお点てしていますが特別に濃茶をお楽しみいただけます♪

さらに点心は京料理の名店・和久傳の鯛ちらしをご用意!

限定20名様の受付ですので、お申し込みされる際はお早めに

皆さまのご参加お待ちしております♪

らくたび 渡部

開催レポート♪

1月28日(土)に毎月恒例のゆるり茶会を開催致しました!

一年の最初に行う茶会『初釜』ということで、点心には昆布巻きや黒豆など、新年らしい縁起の良い食材が並び、食前酒には月桂冠とSOUSOUのコラボした瓶のデザインが素敵なスパークリング日本酒『うたかた』をご用意♪

さらにお食事の後には、京都の美味しいお菓子や本などをプレゼントのお楽しみの福引きを行い、何が当たるかどきどきの当選番号の発表はとても盛り上がりました♪

~点心~

~食前酒『うたかた』~

初釜のミニ講座の後は、数名ごとに分かれ茶室でお茶をいただきました。

今回の茶会のお菓子には、『式亭』さんの初春限定商品である紅白梅の落雁と、松の絵が描かれた麩焼き煎餅をご用意!

香ばしい麩焼き煎餅や、とっても可愛らしい梅の花の形をした落雁は固すぎず口の中でほろっとくずれる食感でとてもお抹茶と相性は抜群でした!

~本日のお茶菓子~

お茶席では皆さま楽しそうにご歓談なさり、次回のお茶会もとても楽しみにされていました♪

~お茶席~

来月のお茶会は、

《濃茶のゆるり茶会》-春の訪れを喜んで一服- を開催致します!

春の訪れを喜ぶ茶会ということで、通常「ゆるり茶会」では薄茶をお点てしていますが特別に濃茶をお楽しみいただけます♪

さらに点心は京料理の名店・和久傳の鯛ちらしをご用意!

限定20名様の受付ですので、お申し込みされる際はお早めに

皆さまのご参加お待ちしております♪

らくたび 渡部

2016年12月12日

12月10日京都さんぽ《了徳寺の大根焚きで息災を祈願し、格式高き門跡寺院・御室仁和寺へ》散策レポート♪

12月10日京都さんぽ《了徳寺の大根焚きで息災を祈願し、格式高き門跡寺院・御室仁和寺へ》散策レポート♪

今回の散策では了徳寺の大根焚きをメインに、御室~鳴滝界隈を散策しました。

朝10寺半集合しでしたが、なんと雪(みぞれかもしれないです)がちらちら降っていてびっくり!

寒い日でしたが、熱々の大根を食べてぽかぽかになりました

嵐電・御室仁和寺駅から出発し、最初に蓮華寺へ。

真言宗御室派の寺院で、仁和寺の道を挟んでお隣にあります。

境内には五智如来の石仏が並び、人々を出迎えてくれます。

~蓮華寺・境内~

その後、宇多天皇ゆかりの御室仁和寺へ。

春の桜で有名ですが、御所の紫宸殿や清涼殿の建物を下賜され、移築しているので、建物にも注目して見ていただきたい寺院です。

10日は寒い分空気が澄んで空がとても綺麗でしたので、青空をバックに五重塔がとても美しかったです!

~仁和寺 境内~

~仁和寺 五重塔~

次に霊山寺、福王子神社へ向かいます。

霊山寺は御室西国三十三ヵ所霊場の第一番札所。仁和寺の御影堂の前の道から西に向かうと看板が見えてきます。

一番札所から二番札所までは山の方に進んですぐですが、八十八ヵ所すべて回ろうとすると二時間以上はかかるそうです!

福王子神社は宇多天皇の母、班子皇后をお祀りする神社で、仁和寺の鎮守社とされています。

名前の由来は班子皇后が沢山の皇子・皇女をお生みになられたことからなのだそうです。

そして最後に今回のメインである了徳寺の大根焚きへ!

親鸞聖人ゆかりの了徳寺の報恩講(大根焚き)は京都の冬の風物詩ということで沢山の人で賑わい、テレビの取材も来ていました。

今回は大根焚きのみを頂きましたが、ご飯などがついたものもあります。

分厚い大根とほんのり甘いお揚げはとても優しい味わいで、冷えた体を温めてくれました。

~大根焚き~

~大根焚き 大釜~

9日~10日の報恩講で約3,000本の大根を焚かれるそうです。すごいですね!

熱々の大根焚きを頬張り、皆さんと一緒に無病息災をしっかりと祈願して参りました。

今年も残りわずかです。

寒さが厳しい日が続いておりますが、皆さまも体調には気をつけてお過ごしください。

また皆さまとご一緒に散策できることを楽しみにしております!

らくたび 渡部

今回の散策では了徳寺の大根焚きをメインに、御室~鳴滝界隈を散策しました。

朝10寺半集合しでしたが、なんと雪(みぞれかもしれないです)がちらちら降っていてびっくり!

寒い日でしたが、熱々の大根を食べてぽかぽかになりました

嵐電・御室仁和寺駅から出発し、最初に蓮華寺へ。

真言宗御室派の寺院で、仁和寺の道を挟んでお隣にあります。

境内には五智如来の石仏が並び、人々を出迎えてくれます。

~蓮華寺・境内~

その後、宇多天皇ゆかりの御室仁和寺へ。

春の桜で有名ですが、御所の紫宸殿や清涼殿の建物を下賜され、移築しているので、建物にも注目して見ていただきたい寺院です。

10日は寒い分空気が澄んで空がとても綺麗でしたので、青空をバックに五重塔がとても美しかったです!

~仁和寺 境内~

~仁和寺 五重塔~

次に霊山寺、福王子神社へ向かいます。

霊山寺は御室西国三十三ヵ所霊場の第一番札所。仁和寺の御影堂の前の道から西に向かうと看板が見えてきます。

一番札所から二番札所までは山の方に進んですぐですが、八十八ヵ所すべて回ろうとすると二時間以上はかかるそうです!

福王子神社は宇多天皇の母、班子皇后をお祀りする神社で、仁和寺の鎮守社とされています。

名前の由来は班子皇后が沢山の皇子・皇女をお生みになられたことからなのだそうです。

そして最後に今回のメインである了徳寺の大根焚きへ!

親鸞聖人ゆかりの了徳寺の報恩講(大根焚き)は京都の冬の風物詩ということで沢山の人で賑わい、テレビの取材も来ていました。

今回は大根焚きのみを頂きましたが、ご飯などがついたものもあります。

分厚い大根とほんのり甘いお揚げはとても優しい味わいで、冷えた体を温めてくれました。

~大根焚き~

~大根焚き 大釜~

9日~10日の報恩講で約3,000本の大根を焚かれるそうです。すごいですね!

熱々の大根焚きを頬張り、皆さんと一緒に無病息災をしっかりと祈願して参りました。

今年も残りわずかです。

寒さが厳しい日が続いておりますが、皆さまも体調には気をつけてお過ごしください。

また皆さまとご一緒に散策できることを楽しみにしております!

らくたび 渡部

2016年12月02日

《11/26 金戒光明寺の紅葉ライトアップと、闇夜に社寺をめぐるナイトツアーへ》散策レポート♪

《11/26 金戒光明寺の紅葉ライトアップと、闇夜に社寺をめぐるナイトツアーへ》散策レポート♪

先日の京都さんぽでは、法然上人縁の「金戒光明寺」の紅葉のライトアップをメインに、

真如堂・宗忠神社・吉田神社などの闇夜の古社を巡るナイトウォークを行いました!

神宮丸太町から出発し、聖護院・熊野神社立ち寄りながら金戒光明寺の紅葉ライトアップへ!

御影堂・大方丈・庭園も特別見学もでき、美しいお庭のライトアップや、特別公開中の伊藤若冲の屏風や弟子とされる處冲掛け軸なども見ることができました。

ライトアップは11/27まででしたが、お昼の特別公開は12/4(日)までみることができます。

~金戒光明寺 お庭のライトアップと紅葉~

ライトに照らされた紅葉は、夜の闇に映えてとっても綺麗でした!

その後、真如堂や陽成天皇陵、宗忠神社から吉田神社へ。

街灯があまり明るくないところでは、足下を懐中電灯で照らしながらどんどん進みます!

夜の神社や寺院はお昼とはまた違う厳かな雰囲気を感じました。

~吉田神社~

夜の京都もお昼とは違う幻想的な雰囲気を感じることができるので素敵ですね

金戒光明寺は先月末にライトアップは終了してしまいましたが、

京都の様々な社寺の特別公開やライトアップは、今週末まで開催している所がまだまだございます。

皆さまぜひ優美な夜の京都を感じてみてはいかがでしょうか。

らくたび 渡部

先日の京都さんぽでは、法然上人縁の「金戒光明寺」の紅葉のライトアップをメインに、

真如堂・宗忠神社・吉田神社などの闇夜の古社を巡るナイトウォークを行いました!

神宮丸太町から出発し、聖護院・熊野神社立ち寄りながら金戒光明寺の紅葉ライトアップへ!

御影堂・大方丈・庭園も特別見学もでき、美しいお庭のライトアップや、特別公開中の伊藤若冲の屏風や弟子とされる處冲掛け軸なども見ることができました。

ライトアップは11/27まででしたが、お昼の特別公開は12/4(日)までみることができます。

~金戒光明寺 お庭のライトアップと紅葉~

ライトに照らされた紅葉は、夜の闇に映えてとっても綺麗でした!

その後、真如堂や陽成天皇陵、宗忠神社から吉田神社へ。

街灯があまり明るくないところでは、足下を懐中電灯で照らしながらどんどん進みます!

夜の神社や寺院はお昼とはまた違う厳かな雰囲気を感じました。

~吉田神社~

夜の京都もお昼とは違う幻想的な雰囲気を感じることができるので素敵ですね

金戒光明寺は先月末にライトアップは終了してしまいましたが、

京都の様々な社寺の特別公開やライトアップは、今週末まで開催している所がまだまだございます。

皆さまぜひ優美な夜の京都を感じてみてはいかがでしょうか。

らくたび 渡部