2017年03月06日

若村亮 新著書”京都の隠れ名所”取材インタビュー

らくたび代表の若村亮が京都の隠れ名所を紹介する本を1月28日に発刊いたしました。3月4日は河原町御池のゼストにあります”ふたば書房”さんにて発刊記念のトークショー&サイン会を行いました。たくさんの方がお越しくださり、トークショー&サイン会は盛況に終わる事ができました、たくさんの書籍をご購入くださりありがとうございました。らくたびより御礼申し上げます。

さて、”京都の隠れ名所”発刊にともない、らくたび京町家のお雛様が飾られた大広間で、らくたび代表の若村亮に著書の内容についてインタビューを行いました。らくたびで働いて満一年となった京阪祇園四条駅・観光案内所に勤務する渡部里保さんと私、谷口真由美が取材いたしましたので、その模様をご報告いたします。インタビュアーは渡部里保さんです。

-京都の隠れ名所発刊

実業之日本社・中込さんとの出会い-

渡部-若村さんの新著書「京都の隠れ名所」発刊おめでとうございます。著書の発刊は何年ぶりですか。

渡部-若村さんの新著書「京都の隠れ名所」発刊おめでとうございます。著書の発刊は何年ぶりですか。

若村-そうですね、今まで本はいっぱい書いていますが一番最初の著書は「京都半日とっておきの散歩道」「地球の歩き方」です。これがおそらく著者として書いた本の最初かな。

渡部-だいたい何年前ですか。

若村-7、8年前かもしれないね。著書として僕の名前が出るのはほんとに久しぶりです(笑)。

渡部-らくたびの年齢とほぼ一緒ですね。

若村-そう、らくたび立ち上げた当初の頃に書いたのが最初かな。あとはらくたび文庫を創刊したり、昭文社のまっぷるシリーズとかいろんな本を手掛けながら、久しぶりに京都の隠れ名所が自分の名前で著書として出版した本になります。

渡部-私はすごい時期というか記念の年に入社したということですね。

若村-そうですよ!!

渡部-さて、この著書を出版するきっかけは何ですか。

若村-今回、出版会社である実業之日本社の編集担当だった中込さんが、東京で開催している僕の京都講座に受講生として来てくださっていたのが始まりと記憶しているのだけれど…。出会ったときから中込さんは京都の本を作ろうと思われていて、東京で開催している僕の京都講座を受講されていました。そんなことがご縁で中込さんとはよく食事をして東京の社寺巡りを一緒にしましたよ。そのうち親交が深まり、京都本出版の話が出て実業之日本社の中で企画が通り、本を出してみましょうとなりました。

-隠れ名所新発見はひたすら京都を歩く-

渡部-中込さんとのご縁が出版につながったということですね。それでは、今回の著書にある京都の隠れ名所などはどうやって知るのですか。

渡部-中込さんとのご縁が出版につながったということですね。それでは、今回の著書にある京都の隠れ名所などはどうやって知るのですか。

若村-隠れ名所を知るにはとにかく京都を歩く。歩いて地図を見ながら現地に赴く。そしてこの神社はどんな歴史があるのだろうかとか、行ったことがある神社仏閣でも境内の端っこまで見て歩き、ああこんな史跡が隠されているんだとなったら隠れ名所新発見ですよ。

渡部-なるほど。若村さんが歩いて集めた歴史の集大成、達成感が詰まった本なんですね。

若村-そう!らくたびを起業して11年。ひたすら京都を歩き続けた成果をこの本の中にギュッと凝縮して詰め込んだのです。

渡部-それでは、ちょっとだけこの本の内容を教えてください。この中で若村さんが気になるおすすめのスポットを少しご紹介していただけますか。

渡部-それでは、ちょっとだけこの本の内容を教えてください。この中で若村さんが気になるおすすめのスポットを少しご紹介していただけますか。

若村-そうですね、それでは三嶋神社をちょっとご紹介します。京都女子大学の近くで馬町の交差点から渋谷街道を東へ行くと三嶋神社があります。本書では112ページになります。秋篠宮様のお子様がお生まれになるときに安産祈願に訪れられた神社で、800年前の後白河天皇以来の天皇家ゆかりの神社です。

渡部-なるほど、地元の人でも知っているかどうかというスポットですね。

若村-そうそう本当に隠れ名所です。隠れ名所のおもしろいところはあまり人に知られていないところでも驚くような奥深い歴史があったりするのが魅力ですね。

渡部-三嶋神社、ぜひ行ってみたいと思います。天皇家ゆかりというと、らくたび京都さんぽでも「歴代天皇陵墓&社寺シリーズ」が始まってますね。

若村-そうです。天皇ゆかりの陵墓と社寺を巡るツアーですね。なかなか普段は天皇家の陵墓を巡らないので、ぜひ京都さんぽにご参加してもらいたいですね。

渡部-それではあともう一つくらい若村さんおすすめのスポットを本の中からご紹介していただけますか。

若村-はい、それでは清水寺の隠れ名所を一つご紹介しましょうか。本堂や清水の舞台は誰もが一度は目にする観光スポットですが、本堂の飾り金具など見たことがありますか。「忍び除け」とか「泥棒除け」の蝉の飾り金具があるのですよ。本書では108ページになります。細かいところまではなかなか見ないでしょう。でもそんなところにもおもしろい魅力があります。

著書では大きく二つのポイントに分けて紹介しています。一つは三嶋神社のように本当に訪れる人が少ない隠れ名所と、もう一つは清水寺のような誰でも行ったことがあるような大きなお寺や神社の隠れ名所です。

-知るを楽しむ学習観光

見る楽しみから知る楽しみへ-

渡部-ぜひこの本を持って歩いていただきたいですね。さて著書の序文で「学習観光」という気になるキーワードを見つけたのですが「学習観光」とは?

渡部-ぜひこの本を持って歩いていただきたいですね。さて著書の序文で「学習観光」という気になるキーワードを見つけたのですが「学習観光」とは?

若村-これまでの観光と言えば物見遊山的なお寺、神社を見て巡る観光だったのですが、今はリピーターも多くなり再度訪れて今まで知らなかったことを学ぶことで、学習が観光の楽しみや喜びの一つになると考えます。著書の「京都の隠れ名所」はきっと二回目、三回目に訪れる人に“京都へ来られるならこういう楽しみ方がありますよ”という提案ができる一冊になると思います。

-京都の隠れ名所55スポットを全制覇せよ!-

渡部-では最後に、私は京阪祇園四条の観光案内所でもお客様に京都の隠れ名所をお教えしたいので現在、地図の上に名所をマーキングしているのですが、京都の地図と一緒に隠れ名所を調べながら歩くと楽しそうですね。

渡部-では最後に、私は京阪祇園四条の観光案内所でもお客様に京都の隠れ名所をお教えしたいので現在、地図の上に名所をマーキングしているのですが、京都の地図と一緒に隠れ名所を調べながら歩くと楽しそうですね。

若村-本を読むだけでなく、やっぱり地図を見て歩いてもらうのが一番楽しいと思います。本を読んでその現地に行ってみて何を感じるのか、どんな楽しみがそこにあるのか、それをぜひ見つけてもらいたいです。例えばこの本には55の隠れスポットがあります。それを全制覇する。行ったところを地図の上にマーキングして落としていく。目的ができて楽しいですね。

渡部-私たちも観光案内所に来所されたお客様に知る楽しみを伝えられたらいいなと思います。

若村-観光案内所で清水寺をご紹介するときに清水寺の隠れ名所をご案内してもいいし、清水寺への道中にも隠れ名所が点在しているので、目的地へのアクセス情報の他に隠れ名所のような情報が案内できると非常に付加価値の高い観光案内ができるんじゃないかな。

-第二弾の京都の隠れ名所は-

渡部-京都は1200年の都とあって、同じ場所でも、例えば西本願寺であれば宗祖・親鸞聖人の歴史のほかに新選組が関わっているなど、時代ごとにエピソードがたくさんありますから隠れ名所はまだまだいっぱいありますよね。第二弾の隠れ名所の書籍の出版予定はあるでしょうか。

若村-出版したばかりで気が早いかもしれませんが、ぜひ「隠れ隠れ名所」とか「隠れ名所パート2」とかそんな感じで皆さんからのご要望があれば発刊したいなと思います。

渡部-次回は「㊙京都」が出版されるかもしれませんね。本日は忙しいスケジュールの中、インタビューの時間をいただきありがとうございました。第二弾を楽しみにしています。

らくたび 谷口

さて、”京都の隠れ名所”発刊にともない、らくたび京町家のお雛様が飾られた大広間で、らくたび代表の若村亮に著書の内容についてインタビューを行いました。らくたびで働いて満一年となった京阪祇園四条駅・観光案内所に勤務する渡部里保さんと私、谷口真由美が取材いたしましたので、その模様をご報告いたします。インタビュアーは渡部里保さんです。

-京都の隠れ名所発刊

実業之日本社・中込さんとの出会い-

渡部-若村さんの新著書「京都の隠れ名所」発刊おめでとうございます。著書の発刊は何年ぶりですか。

渡部-若村さんの新著書「京都の隠れ名所」発刊おめでとうございます。著書の発刊は何年ぶりですか。若村-そうですね、今まで本はいっぱい書いていますが一番最初の著書は「京都半日とっておきの散歩道」「地球の歩き方」です。これがおそらく著者として書いた本の最初かな。

渡部-だいたい何年前ですか。

若村-7、8年前かもしれないね。著書として僕の名前が出るのはほんとに久しぶりです(笑)。

渡部-らくたびの年齢とほぼ一緒ですね。

若村-そう、らくたび立ち上げた当初の頃に書いたのが最初かな。あとはらくたび文庫を創刊したり、昭文社のまっぷるシリーズとかいろんな本を手掛けながら、久しぶりに京都の隠れ名所が自分の名前で著書として出版した本になります。

渡部-私はすごい時期というか記念の年に入社したということですね。

若村-そうですよ!!

渡部-さて、この著書を出版するきっかけは何ですか。

若村-今回、出版会社である実業之日本社の編集担当だった中込さんが、東京で開催している僕の京都講座に受講生として来てくださっていたのが始まりと記憶しているのだけれど…。出会ったときから中込さんは京都の本を作ろうと思われていて、東京で開催している僕の京都講座を受講されていました。そんなことがご縁で中込さんとはよく食事をして東京の社寺巡りを一緒にしましたよ。そのうち親交が深まり、京都本出版の話が出て実業之日本社の中で企画が通り、本を出してみましょうとなりました。

-隠れ名所新発見はひたすら京都を歩く-

若村-隠れ名所を知るにはとにかく京都を歩く。歩いて地図を見ながら現地に赴く。そしてこの神社はどんな歴史があるのだろうかとか、行ったことがある神社仏閣でも境内の端っこまで見て歩き、ああこんな史跡が隠されているんだとなったら隠れ名所新発見ですよ。

渡部-なるほど。若村さんが歩いて集めた歴史の集大成、達成感が詰まった本なんですね。

若村-そう!らくたびを起業して11年。ひたすら京都を歩き続けた成果をこの本の中にギュッと凝縮して詰め込んだのです。

-ほとんど誰も訪れない隠れ名所と

誰もが知っている社寺の隠れ名所-

誰もが知っている社寺の隠れ名所-

渡部-それでは、ちょっとだけこの本の内容を教えてください。この中で若村さんが気になるおすすめのスポットを少しご紹介していただけますか。

渡部-それでは、ちょっとだけこの本の内容を教えてください。この中で若村さんが気になるおすすめのスポットを少しご紹介していただけますか。若村-そうですね、それでは三嶋神社をちょっとご紹介します。京都女子大学の近くで馬町の交差点から渋谷街道を東へ行くと三嶋神社があります。本書では112ページになります。秋篠宮様のお子様がお生まれになるときに安産祈願に訪れられた神社で、800年前の後白河天皇以来の天皇家ゆかりの神社です。

渡部-なるほど、地元の人でも知っているかどうかというスポットですね。

若村-そうそう本当に隠れ名所です。隠れ名所のおもしろいところはあまり人に知られていないところでも驚くような奥深い歴史があったりするのが魅力ですね。

渡部-三嶋神社、ぜひ行ってみたいと思います。天皇家ゆかりというと、らくたび京都さんぽでも「歴代天皇陵墓&社寺シリーズ」が始まってますね。

若村-そうです。天皇ゆかりの陵墓と社寺を巡るツアーですね。なかなか普段は天皇家の陵墓を巡らないので、ぜひ京都さんぽにご参加してもらいたいですね。

渡部-それではあともう一つくらい若村さんおすすめのスポットを本の中からご紹介していただけますか。

若村-はい、それでは清水寺の隠れ名所を一つご紹介しましょうか。本堂や清水の舞台は誰もが一度は目にする観光スポットですが、本堂の飾り金具など見たことがありますか。「忍び除け」とか「泥棒除け」の蝉の飾り金具があるのですよ。本書では108ページになります。細かいところまではなかなか見ないでしょう。でもそんなところにもおもしろい魅力があります。

著書では大きく二つのポイントに分けて紹介しています。一つは三嶋神社のように本当に訪れる人が少ない隠れ名所と、もう一つは清水寺のような誰でも行ったことがあるような大きなお寺や神社の隠れ名所です。

-知るを楽しむ学習観光

見る楽しみから知る楽しみへ-

渡部-ぜひこの本を持って歩いていただきたいですね。さて著書の序文で「学習観光」という気になるキーワードを見つけたのですが「学習観光」とは?

渡部-ぜひこの本を持って歩いていただきたいですね。さて著書の序文で「学習観光」という気になるキーワードを見つけたのですが「学習観光」とは?若村-これまでの観光と言えば物見遊山的なお寺、神社を見て巡る観光だったのですが、今はリピーターも多くなり再度訪れて今まで知らなかったことを学ぶことで、学習が観光の楽しみや喜びの一つになると考えます。著書の「京都の隠れ名所」はきっと二回目、三回目に訪れる人に“京都へ来られるならこういう楽しみ方がありますよ”という提案ができる一冊になると思います。

-京都の隠れ名所55スポットを全制覇せよ!-

渡部-では最後に、私は京阪祇園四条の観光案内所でもお客様に京都の隠れ名所をお教えしたいので現在、地図の上に名所をマーキングしているのですが、京都の地図と一緒に隠れ名所を調べながら歩くと楽しそうですね。

渡部-では最後に、私は京阪祇園四条の観光案内所でもお客様に京都の隠れ名所をお教えしたいので現在、地図の上に名所をマーキングしているのですが、京都の地図と一緒に隠れ名所を調べながら歩くと楽しそうですね。若村-本を読むだけでなく、やっぱり地図を見て歩いてもらうのが一番楽しいと思います。本を読んでその現地に行ってみて何を感じるのか、どんな楽しみがそこにあるのか、それをぜひ見つけてもらいたいです。例えばこの本には55の隠れスポットがあります。それを全制覇する。行ったところを地図の上にマーキングして落としていく。目的ができて楽しいですね。

渡部-私たちも観光案内所に来所されたお客様に知る楽しみを伝えられたらいいなと思います。

若村-観光案内所で清水寺をご紹介するときに清水寺の隠れ名所をご案内してもいいし、清水寺への道中にも隠れ名所が点在しているので、目的地へのアクセス情報の他に隠れ名所のような情報が案内できると非常に付加価値の高い観光案内ができるんじゃないかな。

-第二弾の京都の隠れ名所は-

渡部-京都は1200年の都とあって、同じ場所でも、例えば西本願寺であれば宗祖・親鸞聖人の歴史のほかに新選組が関わっているなど、時代ごとにエピソードがたくさんありますから隠れ名所はまだまだいっぱいありますよね。第二弾の隠れ名所の書籍の出版予定はあるでしょうか。

若村-出版したばかりで気が早いかもしれませんが、ぜひ「隠れ隠れ名所」とか「隠れ名所パート2」とかそんな感じで皆さんからのご要望があれば発刊したいなと思います。

渡部-次回は「㊙京都」が出版されるかもしれませんね。本日は忙しいスケジュールの中、インタビューの時間をいただきありがとうございました。第二弾を楽しみにしています。

サインを書く若村亮

京都を愛してくださる皆さまにこれからも京都を知る楽しさと醍醐味を

たくさん伝え続けます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

たくさん伝え続けます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

らくたび 谷口

2017年02月25日

2月25日 濃茶のゆるり茶会

2月25日 四季のゆるり茶会

濃茶のゆるり茶会を開催しました。

濃茶のゆるり茶会を開催しました。

本日は、ミニ講座に点心、お茶席と春のゆるり茶会を開き、皆さまとひととき楽しくすごしました。

最初の講座は、茶道の安達先生より茶室についてのお話がありました。茶室にもいろいろなお部屋があり、みなさん真剣に聞き入っておられました。

講座の後は点心で小腹をふくらませていただこうと、和久傳さんの”鯛チラシ弁当”をご用意しました。食前酒は佐々木酒造さんの”美しい鴨川”というお酒です。

和久傳さんの”鯛ちらし弁当”

皆さま和気あいあいとお食事をされていました。美味しいお酒に春のお弁当をいただきながら、笑い声も聞こえて皆さま楽しんでおられました。

お食事も宴たけなわで、茶道の安達先生より、本日のメインお濃茶の作法が説明されました。いつものお茶会と違うのは、お抹茶が濃い事。お点前を頂いた後の作法も違ってくるので、まずは飲まれた後のお茶碗を”紙小茶巾”で拭く作法を教えていただきました。

皆さまいつもより真剣です。いざお茶席へ。

紙小茶巾を使う他に、お抹茶茶碗の下に正客以外はふくさを使うという事を学びました。いつもと少し風景が変わって見えました。

皆さま和やかにお茶を飲まれたのですが、お茶のお道具の説明もあって普段聞けないことをゆるり茶会で質問されていました。こうゆう機会はなかなかありませんよね。

気軽にお茶の先生とお話できるのが、らくたびゆるり茶会の醍醐味でもあります。いつも美味しいお茶をいただきましたと言っていただくと同時に、先生と作法のお話が気軽にできて良かったと言っていただくのがいちばん嬉しい瞬間です。

本日はお濃茶だったので、お口を整えていただくのにほうじ茶を別テーブルでご用意したのですが、ここでも知らない方同士の団らんができていました。端から見てほのぼのといたしました。

なんと、ほのぼのとしたお茶会だったでしょうか!スタッフも喜んで帰られるお客様を見て、今日一日良かったと思いました。来月も3月25日(土)”桃の節句ゆるり茶会”で皆さまのお越しをお待ち申し上げております。大好評の”投扇興””貝合わせ”で楽しんでいただけますので、どうぞご参加くださいませ。

3月25日”桃の節句ゆるり茶会”はこちらまで!!

本日のお菓子は、大極殿さんの”梅”です。

お茶会が終わった後の木漏れ日の中のお道具たち

らくたび 谷口

2017年02月24日

“京都十二薬師霊場・お薬師さんぽ 第二回源平ゆかりの史跡と東寺へ” レポート

2月8日に京都さんぽ添乗に行きました。“京都十二薬師霊場・お薬師さんぽ 第二回源平ゆかりの史跡と東寺へ”です。少し遅くなりましたが、レポートをご報告いたします。

出発はJR西大路駅です。JR京都駅の一つ手前の駅でありながらお客様の中には「この駅は初めて」とおっしゃる方もおられましたが、京都さんぽのツアー名のとおり源氏、平氏ゆかりの濃い地域でもあり、らくたび講師の森明子が史跡をたっぷりご案内いたしました。

【若一神社】

今から800年前の平安時代、若一神社の周辺から梅小路公園にかけては平清盛の西八条第でした。平清盛といえば平家ゆかりの土地として六波羅第が有名ですが、西八条第も約50の建物を有した別邸だったそうです。平清盛は人の出入りと情報が行き交う都の玄関口の羅城門や道路の八条大路が都合よいので梅小路エリアに邸宅を建て平家の勢力を図りました。その西八条第の鎮守社として建てられたのが若一神社で、紀州熊野の若一王子の御霊を招いたのが神社の始まりです。後に建物は焼き払われましたが、この神社だけが残り平清盛の歴史を今も伝えています。

境内の中に平清盛から寵愛を受けた白拍子・祇王の歌碑があります。「萌出づるも枯るるも同じ野辺の草 いづれか秋にあはで果つべき」と刻まれ、世の常を憂う歌が詠まれています。西八条第に白拍子の祇王が住んでいました。ある日、仏御前と名乗る白拍子が屋敷を訪ね、舞を舞いたいと申し出たところ、平清盛はうちには祇王という白拍子がいるのでいらいないと断りましたが、優しい祇王は間を取り持ち、仏御前は平清盛の前で舞を舞うことができました。舞を見て一目惚れした平清盛は、あろうことか仏御前を邸宅に住まわせ、祇王を追い出しました。その時に祇王が一首書き残したのが歌碑の歌です。“いま青い若葉も枯れようとする葉や草も、同じ野辺の草のように秋なれば枯れ果ててしまうのです”という気持ちを残して寂しく嵐山の往生院(祇王寺)に移り住みました。後に仏御前も祇王と同じ運命を辿り屋敷を去ることになります。この歌を詠んで自分も同じようになると悟っていたのか、仏御前は祇王を頼って往生院で一緒に住みます。なんとも儚いお話が残ります。

また、神社にはシンボルとしてひときわ目に着く大きな楠があります。この木は平清盛が太政大臣になった時に植えられ、不思議なエピソードがあるのです。昭和になって神社の前の八条通りを整備するときにちょうどこの楠が通りにかかるので伐採しようとされましたが、不幸なことが続いたので切られず、道路が楠を避ける形で作られ、今は無い市電もこの楠を避けて路線を走っていたそうです。悲哀と神秘に満ちた神社です。

【稲住神社】

若一神社を後にして一行は民家の細い道を歩きながら稲住神社へ。この神社は平安時代に陰陽師で知られた安倍晴明ゆかりの神社です。安倍家を継承して14代目の安倍有世(ありよ)は公卿にのぼりつめ、名前を安倍から土御門(つちみかど)と改め土御門家の元祖となりました。神社はこの土地ゆかりの安倍晴明を祭神としてお祀りしています。

この稲住神社の横に少し斜め向いて建っている魔王尊を祀ったお堂があります。魔王尊とは鞍馬寺の祭神で鞍馬寺を遥拝するために建てられたと思われます。鞍馬寺は京都の北方を護るお寺であり、天体観測は天体の中心である北極星が重要視されるため、北に因んで鞍馬寺の魔王尊も一緒に祀られたのでしょうか。

【水薬師寺】

稲住神社を出て町の小さな通りの西塩小路通に出ると十二薬師巡り三番札所の水薬師寺に着きました。902年にこの地の池から薬師如来が見つかり、醍醐天皇が理源大師に命じて薬師如来を本尊とするお寺を建てたのが始まり。後に衰退、再興、将軍家が尼寺として再興するなど皇室や将軍家の援護を受けたお寺で、本堂の大檀、須弥壇は御所から下賜された御所の証を見る事ができます。

正式名を“塩通山医王院水薬師寺”と言います。“○○山”は山号の地名、“○○院”は院号のお祀りしている仏様、“○○薬師”は寺号の仏様の名前を現しています。「塩通山」は字のごとく“塩が通る道”を示し、京都駅前を走る“塩小路通”の通り名と同じく塩の通る道の地域で、福井の小浜から奈良東大寺二月堂まで水が流れ着くように塩も運ばれた道があったようです。「医王院」は病を治す医者を意味し、「水薬師寺」は水から現れた薬師様を祀ったお寺ということを説明しています。この地域は水の豊かな湿地帯で芹田や稲の田んぼが広がっていたようですと、ご住職から説明を受けました。

水といえば境内に水にまつわる弁財天の図子があり、平清盛ゆかりの伝説があります。その昔、境内の弁天堂の床下に石井と呼ばれる井戸がありました。平清盛が熱病を患ったときにこの井戸の水を汲んで浴したところたちまち水は湯となって清盛の熱は下がったということです。弁財天は七福神の中で唯一の女神で水に因む神様。弁財天近くには堀や池がある事が多く水薬師寺も水の豊富な地域にあり、水ゆかりのお寺として信仰をあつめたと思われます。ご本尊は毎年1月8日のみ御開帳だそうです。

【西寺跡】

水薬師を離れ御前通を南へ歩くと西寺跡に着きました。西寺は794年に東寺と並んで国の官寺として建立されました。平安京ができる前の都・奈良では東大寺や唐招提寺などの仏教徒が国や政治に口出しをするようになり、朝廷は奈良を離れて長岡京へ都を置きましたが続かず、遷都して794年に平安京を作りました。平安京を作った桓武天皇は仏教徒に関わりを断つために天皇が許可した寺院しか建ててはならないとして、都の安寧のための寺である西寺と東寺だけが建立されました。西寺は990年に火災で焼失し再興されませんでした。一方、東寺は今も多くの信仰を集め残っています。 西寺が消滅したのは、湿地帯であった都の西に位置して病気が流行り人口が東へと移り住んだ事と、西寺の僧・守敏は優秀であったけれども、中国で密教を学んだ東寺の僧・空海に及ばず、空海が確実に人の心をとらえたからでした。西寺の建物の大きさは東寺とほぼ同じ大きさだったそうですが今は石碑を残すのみと成り果てました。

【鎌達稲荷神社】

西寺跡を後にして近くの鎌達稲荷神社へ行きました。この神社は土御門邸の鎮守社で、明治にこちらへ移されました。剣の達人に通じると言う事から戦に勝つとされ、日露戦争、第二次世界大戦では京都駅から出発する兵士が弾丸を受けないようにとこの神社をお参りして出発されたそうです。

【千本通】

次に訪れたのは、平安京のメイン通りの朱雀大路だった千本通。794年の朱雀大路は今とは違って84メートルの道幅を有して南北を貫く通でした。千本通の南端には羅城門があり、北へ4キロメートル行くと内裏がありました。当初はこの千本通が中心でしたが、豊臣秀吉の時代には西が衰退して千本通は都の西の端になり、洛中と洛外の境目に作られた秀吉の御土居(都のエリア)は平安京よりもだいぶ東よりになりました。明治時代まで御土居は残っていました。今も御土居の名残が見受けられます。

【六孫王神社】

一行は、千本通りを北へ歩き六孫王神社へ着きました。六孫王神社の名前は、清和天皇の六男を父として生まれた源経基ゆかりの神社で、源経基が皇室では六男の六と天皇の孫にあたることから由来します。

源経基の子孫として、よく知られている松平、足利、細川、島津、明智などが名を連ねそれぞれ子孫が繁栄されているため、出世の神様として信仰が厚いです。源氏の家柄を説明されるときに “清和源氏の流れをくむ…”と説明をされたらこの神社を思い出してください。この地域も“源町”と言われています。

【東寺】

本日最後の訪問の寺は、京都十二薬師霊場巡りの第二番札所の真言宗教王護国寺・東寺です。東京のスカイツリー建設に参考にされたという55メートルの五重塔を見て金堂へ。

金堂は1486年に焼失し1603年に豊臣秀頼の援助で再建されました。真言宗は本来、大日如来をご本尊として安置しますが東寺は国家が持つ悩みを治す寺であるため国の病を治す寺として薬師如来がご本尊になります。比叡山も国を護ることからご本尊は薬師如来です。中国から仏師を呼び作られた薬師如来は1600年代でありながら厳しさが感じられます。ご本尊の特徴は薬師如来なのに手に薬壺(やっこ)を持っていないことです。秀頼の再建時も平安時代の特徴をそのままにと薬壺を持たない薬師如来となりました。もう一つの特徴として、薬師如来像の脇侍に日光・月光菩薩、そして十二神将が周りに立ちますが、ここでは十二神将は薬師如来像の台座に刻まれている点です。特徴を勉強して拝観するとまた見方が変わってきます。

次は、講堂へ行きました。講堂の中は空海の構想による21尊が立体曼荼羅として安置されています。中心に真言宗の大日如来があって向かって左に厳しいお顔の仏様・明王、右に優しいお顔の仏様・菩薩が配置されています。明王は厳しく導き、菩薩は優しい姿で正しい道へ導くとされ、訪れる人の状態に合わせて作られたのが空海の立体曼荼羅でした。仏教の教えは経典に書かれてありますが、文字を読めない教養のない人にも理解できるようにと仏教の世界や教えを建物の中に表現しました。見どころはたくさんありますが、日本で最初に作られ、ここから全国に広がったともいわれている不動明王は有名で、空海作とも伝わる貴重な仏像でもあるのでお見逃しなく。また、帝釈天はお顔が男前で評判があります。

本日は平安京時代にタイムスリップした京都さんぽでしたが、ところどころに歴史をたどるヒントがあって、らくたび講師の森が解説すると「なるほど~」と当初の時代背景を頭に描くことができて楽しい一日でした。

次回の京都十二薬師霊場巡りは3月8日です。らくたび講師・森明子と巡るらくたび京都さんぽ添乗の谷口も皆さまのご参加をお待ち申し上げております。先取りの春のさんぽを一緒に歩いて古の京都を訪ねましょう!

3月8日の京都さんぽ

第三回 京都十二薬師霊場巡り

らくたび 谷口

出発はJR西大路駅です。JR京都駅の一つ手前の駅でありながらお客様の中には「この駅は初めて」とおっしゃる方もおられましたが、京都さんぽのツアー名のとおり源氏、平氏ゆかりの濃い地域でもあり、らくたび講師の森明子が史跡をたっぷりご案内いたしました。

JR西大路駅にて出発

【若一神社】

今から800年前の平安時代、若一神社の周辺から梅小路公園にかけては平清盛の西八条第でした。平清盛といえば平家ゆかりの土地として六波羅第が有名ですが、西八条第も約50の建物を有した別邸だったそうです。平清盛は人の出入りと情報が行き交う都の玄関口の羅城門や道路の八条大路が都合よいので梅小路エリアに邸宅を建て平家の勢力を図りました。その西八条第の鎮守社として建てられたのが若一神社で、紀州熊野の若一王子の御霊を招いたのが神社の始まりです。後に建物は焼き払われましたが、この神社だけが残り平清盛の歴史を今も伝えています。

若一神社にて

境内の中に平清盛から寵愛を受けた白拍子・祇王の歌碑があります。「萌出づるも枯るるも同じ野辺の草 いづれか秋にあはで果つべき」と刻まれ、世の常を憂う歌が詠まれています。西八条第に白拍子の祇王が住んでいました。ある日、仏御前と名乗る白拍子が屋敷を訪ね、舞を舞いたいと申し出たところ、平清盛はうちには祇王という白拍子がいるのでいらいないと断りましたが、優しい祇王は間を取り持ち、仏御前は平清盛の前で舞を舞うことができました。舞を見て一目惚れした平清盛は、あろうことか仏御前を邸宅に住まわせ、祇王を追い出しました。その時に祇王が一首書き残したのが歌碑の歌です。“いま青い若葉も枯れようとする葉や草も、同じ野辺の草のように秋なれば枯れ果ててしまうのです”という気持ちを残して寂しく嵐山の往生院(祇王寺)に移り住みました。後に仏御前も祇王と同じ運命を辿り屋敷を去ることになります。この歌を詠んで自分も同じようになると悟っていたのか、仏御前は祇王を頼って往生院で一緒に住みます。なんとも儚いお話が残ります。

白拍子の祇王歌碑

また、神社にはシンボルとしてひときわ目に着く大きな楠があります。この木は平清盛が太政大臣になった時に植えられ、不思議なエピソードがあるのです。昭和になって神社の前の八条通りを整備するときにちょうどこの楠が通りにかかるので伐採しようとされましたが、不幸なことが続いたので切られず、道路が楠を避ける形で作られ、今は無い市電もこの楠を避けて路線を走っていたそうです。悲哀と神秘に満ちた神社です。

平清盛ゆかりの楠

【稲住神社】

若一神社を後にして一行は民家の細い道を歩きながら稲住神社へ。この神社は平安時代に陰陽師で知られた安倍晴明ゆかりの神社です。安倍家を継承して14代目の安倍有世(ありよ)は公卿にのぼりつめ、名前を安倍から土御門(つちみかど)と改め土御門家の元祖となりました。神社はこの土地ゆかりの安倍晴明を祭神としてお祀りしています。

稲住神社前にて

祭神 安倍晴明お祀りの社前にて

この稲住神社の横に少し斜め向いて建っている魔王尊を祀ったお堂があります。魔王尊とは鞍馬寺の祭神で鞍馬寺を遥拝するために建てられたと思われます。鞍馬寺は京都の北方を護るお寺であり、天体観測は天体の中心である北極星が重要視されるため、北に因んで鞍馬寺の魔王尊も一緒に祀られたのでしょうか。

祭神のお社と並ぶ魔王尊

【水薬師寺】

稲住神社を出て町の小さな通りの西塩小路通に出ると十二薬師巡り三番札所の水薬師寺に着きました。902年にこの地の池から薬師如来が見つかり、醍醐天皇が理源大師に命じて薬師如来を本尊とするお寺を建てたのが始まり。後に衰退、再興、将軍家が尼寺として再興するなど皇室や将軍家の援護を受けたお寺で、本堂の大檀、須弥壇は御所から下賜された御所の証を見る事ができます。

水薬師寺本堂

正式名を“塩通山医王院水薬師寺”と言います。“○○山”は山号の地名、“○○院”は院号のお祀りしている仏様、“○○薬師”は寺号の仏様の名前を現しています。「塩通山」は字のごとく“塩が通る道”を示し、京都駅前を走る“塩小路通”の通り名と同じく塩の通る道の地域で、福井の小浜から奈良東大寺二月堂まで水が流れ着くように塩も運ばれた道があったようです。「医王院」は病を治す医者を意味し、「水薬師寺」は水から現れた薬師様を祀ったお寺ということを説明しています。この地域は水の豊かな湿地帯で芹田や稲の田んぼが広がっていたようですと、ご住職から説明を受けました。

水薬師寺の歴史を聞く

水といえば境内に水にまつわる弁財天の図子があり、平清盛ゆかりの伝説があります。その昔、境内の弁天堂の床下に石井と呼ばれる井戸がありました。平清盛が熱病を患ったときにこの井戸の水を汲んで浴したところたちまち水は湯となって清盛の熱は下がったということです。弁財天は七福神の中で唯一の女神で水に因む神様。弁財天近くには堀や池がある事が多く水薬師寺も水の豊富な地域にあり、水ゆかりのお寺として信仰をあつめたと思われます。ご本尊は毎年1月8日のみ御開帳だそうです。

平清盛ゆかりの井戸があった弁天様をお祀りする

【西寺跡】

水薬師を離れ御前通を南へ歩くと西寺跡に着きました。西寺は794年に東寺と並んで国の官寺として建立されました。平安京ができる前の都・奈良では東大寺や唐招提寺などの仏教徒が国や政治に口出しをするようになり、朝廷は奈良を離れて長岡京へ都を置きましたが続かず、遷都して794年に平安京を作りました。平安京を作った桓武天皇は仏教徒に関わりを断つために天皇が許可した寺院しか建ててはならないとして、都の安寧のための寺である西寺と東寺だけが建立されました。西寺は990年に火災で焼失し再興されませんでした。一方、東寺は今も多くの信仰を集め残っています。 西寺が消滅したのは、湿地帯であった都の西に位置して病気が流行り人口が東へと移り住んだ事と、西寺の僧・守敏は優秀であったけれども、中国で密教を学んだ東寺の僧・空海に及ばず、空海が確実に人の心をとらえたからでした。西寺の建物の大きさは東寺とほぼ同じ大きさだったそうですが今は石碑を残すのみと成り果てました。

今は寂しく西寺の石碑が残る

【鎌達稲荷神社】

西寺跡を後にして近くの鎌達稲荷神社へ行きました。この神社は土御門邸の鎮守社で、明治にこちらへ移されました。剣の達人に通じると言う事から戦に勝つとされ、日露戦争、第二次世界大戦では京都駅から出発する兵士が弾丸を受けないようにとこの神社をお参りして出発されたそうです。

鎌達稲荷神社にて

【千本通】

次に訪れたのは、平安京のメイン通りの朱雀大路だった千本通。794年の朱雀大路は今とは違って84メートルの道幅を有して南北を貫く通でした。千本通の南端には羅城門があり、北へ4キロメートル行くと内裏がありました。当初はこの千本通が中心でしたが、豊臣秀吉の時代には西が衰退して千本通は都の西の端になり、洛中と洛外の境目に作られた秀吉の御土居(都のエリア)は平安京よりもだいぶ東よりになりました。明治時代まで御土居は残っていました。今も御土居の名残が見受けられます。

こんもり盛り上がる御土居を検証

【六孫王神社】

一行は、千本通りを北へ歩き六孫王神社へ着きました。六孫王神社の名前は、清和天皇の六男を父として生まれた源経基ゆかりの神社で、源経基が皇室では六男の六と天皇の孫にあたることから由来します。

源経基の子孫として、よく知られている松平、足利、細川、島津、明智などが名を連ねそれぞれ子孫が繁栄されているため、出世の神様として信仰が厚いです。源氏の家柄を説明されるときに “清和源氏の流れをくむ…”と説明をされたらこの神社を思い出してください。この地域も“源町”と言われています。

六孫王神社前の太鼓橋を渡って本殿へ

六孫王神社本殿

【東寺】

本日最後の訪問の寺は、京都十二薬師霊場巡りの第二番札所の真言宗教王護国寺・東寺です。東京のスカイツリー建設に参考にされたという55メートルの五重塔を見て金堂へ。

東寺五重塔

金堂は1486年に焼失し1603年に豊臣秀頼の援助で再建されました。真言宗は本来、大日如来をご本尊として安置しますが東寺は国家が持つ悩みを治す寺であるため国の病を治す寺として薬師如来がご本尊になります。比叡山も国を護ることからご本尊は薬師如来です。中国から仏師を呼び作られた薬師如来は1600年代でありながら厳しさが感じられます。ご本尊の特徴は薬師如来なのに手に薬壺(やっこ)を持っていないことです。秀頼の再建時も平安時代の特徴をそのままにと薬壺を持たない薬師如来となりました。もう一つの特徴として、薬師如来像の脇侍に日光・月光菩薩、そして十二神将が周りに立ちますが、ここでは十二神将は薬師如来像の台座に刻まれている点です。特徴を勉強して拝観するとまた見方が変わってきます。

ご本尊が安置されている金堂

次は、講堂へ行きました。講堂の中は空海の構想による21尊が立体曼荼羅として安置されています。中心に真言宗の大日如来があって向かって左に厳しいお顔の仏様・明王、右に優しいお顔の仏様・菩薩が配置されています。明王は厳しく導き、菩薩は優しい姿で正しい道へ導くとされ、訪れる人の状態に合わせて作られたのが空海の立体曼荼羅でした。仏教の教えは経典に書かれてありますが、文字を読めない教養のない人にも理解できるようにと仏教の世界や教えを建物の中に表現しました。見どころはたくさんありますが、日本で最初に作られ、ここから全国に広がったともいわれている不動明王は有名で、空海作とも伝わる貴重な仏像でもあるのでお見逃しなく。また、帝釈天はお顔が男前で評判があります。

ワイドなサイズにも入りきらない講堂全景

本日は平安京時代にタイムスリップした京都さんぽでしたが、ところどころに歴史をたどるヒントがあって、らくたび講師の森が解説すると「なるほど~」と当初の時代背景を頭に描くことができて楽しい一日でした。

次回の京都十二薬師霊場巡りは3月8日です。らくたび講師・森明子と巡るらくたび京都さんぽ添乗の谷口も皆さまのご参加をお待ち申し上げております。先取りの春のさんぽを一緒に歩いて古の京都を訪ねましょう!

3月8日の京都さんぽ

第三回 京都十二薬師霊場巡り

鎌達稲荷神社 苔が鮮やかな手水

らくたび 谷口

2017年02月13日

2月3日(金)京都さんぽ“平安神宮「節分祭・鬼の舞」見学と専門店で味わう絶品天ぷらランチ”行ってきました!

2月3日(金)京都さんぽ“平安神宮「節分祭・鬼の舞」見学と専門店で味わう絶品天ぷらランチ”行ってきました!

古くから四季の節目の節分(立春、立夏、立秋、立冬)では鬼が出ると言い伝えられています。特に立春前日の二月三日の節分は、豆をまいて鬼を追いやる追儺式を大々的に行うため、一年に四回ある節分の中でも重きに置かれています。二月三日の京都の神社仏閣は、オリジナリティーあふれた鬼さんを登場させ豆まきで退治したり、節分祭にしか授かれない護符を与えるなどこの日ばかりは様々な悪鬼の演出で邪気退散に躍起になるのです。

らくたびの京都さんぽでも邪気退散で良き立春を皆さんに迎えてもらおうと、らくたび講師の森明子がご案内する“平安神宮「節分祭・鬼の舞」見学と専門店で味わう絶品天ぷらランチ”の散策を行いました。私も添乗させていただきましたので、そのレポートをご報告いたします。

京阪の祇園四条駅観光案内所から一行は八坂神社を目指し出発いたしました。

【八坂神社】

八坂神社の祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神で厄除けの神様として崇敬されています。八坂神社の二月三日の節分祭には舞殿で時間ごとにいろんな行事がとり行われます。私たちがお参りした時間帯は平安末期に行われていた歌舞の白拍子の奉納がありました。白拍子というと平清盛の愛妾となった祇王や仏御前、源義経の愛妾の静御前を思い浮かべます。白拍子は今様を歌いながら舞いを舞ったのだそうです。

八坂神社では舞殿の奉納行事の他に豆まきや、くじ引きがありました。舞殿から行事ごとに福豆がまかれ、舞いを奉納した白拍子が一斉に福豆がまかれると、観客の福豆争奪戦の始まりです。くじ引きは福豆を購入して運を授かります。講師の森さんはくじ引きで缶コーヒーを授かられたようです(笑)。

【大神宮社】

賑わう舞殿から視線を横に向けると八坂神社境内東側に真新しい木材の鳥居が目につきます。それは第62回伊勢神社式年遷宮による神宮殿舎撤去材を譲り受けて建てられた大神宮社(内宮・外宮)です。祇園に祀るお伊勢さんとして建てられました。撤去材と思えないくらい綺麗なお社です。内宮は素戔嗚尊の姉神である天照大御神と、外宮は衣食住と産業の守護神の豊受大御神が祭神で伊勢神宮と同じ神様がお祀りされています。伊勢に行けなくてもこの八坂神社の大神宮社に来ればお伊勢参りができるというわけですね。ありがたや…ありがたや…。

【白川・行者橋・古川町商店街】

八坂神社の大神宮社を参拝し、円山公園を通って知恩院の国宝・三門を横目に、浄土宗の学校が集まる華頂道へ。華頂道を西へ歩いて白川と合流する門前へ出ると有名な“行者橋”が白川に架かっています。

白川の水は比叡山のふもとで湧きます。水路は銀閣寺周辺から南禅寺の琵琶湖疏水と合流し、平安神宮の琵琶湖疏水で分かれて知恩院の西側に流れつき、鴨川に合流する淀川水系の川です。白川の名前は、比叡山の麓から花崗岩の白砂が採掘され、水と一緒に白砂が流れ着くことから由来します。比叡山から運ばれてきた白砂で川底一面が白かったので「白川」と呼ばれたのだそうです。白砂は良質で明治まで採掘されていました。今は採掘されない貴重な砂であるため、白砂を使った庭園を所有されている神社仏閣は自慢の一つとなっているのだそうです。

知恩院門前の白川にかかる一本橋は通称・行者橋とも呼ばれます。幅80センチの細い石橋で、比叡山の阿闍梨修行・千日回峰行の満行の際に渡る橋として有名です。最近はある人気の映画の1シーンで使われたからか、若い女性が訪れ映画のシーンと同じように橋を渡る風景が見られます。らくたびの一行も楽しく渡りました!

行者橋を渡ってすぐに昭和な佇まいを残す古川町商店街があります。全長300メートルあるかないかの短い商店街ですが、ここもまた有名女優さんが繰り広げた検事ドラマの舞台にもなった商店街です。まるで白川・行者橋・古川町商店街はスクリーンのセットのようです。

【満足稲荷神社】

古川町商店街を北へ上がると三条通に出ます。三条通を少し北へ上がり、西へ行くと満足稲荷神社へ着きました。満足稲荷神社も節分祭を行っていて行き交う参拝者と飴湯のお接待で賑わっていました。

満足稲荷は、豊臣秀吉が戦勝を稲荷大神に祈願したところ効果があったので、伏見城を建てるときに城の守護神として伏見稲荷の祭神を祀ったのが始まりです。秀吉が出世し、城も無事に建ち十分なご加護があったとして満足されたことから“満足稲荷”と呼ばれたのだそうです。江戸時代になって一国一城制度ができたため伏見城は取りつぶしされ、城を無くした満足稲荷は現在の地に移されました。

境内の中には多くのご利益があり、その中の一つに“岩神さん”があります。名前の通り大きな岩が神様で、岩を撫でた後に自分の痛いところや悪いところをさすると治るとされています。このほかに樹齢四百年のご神木“もちの木”などがあります。磐や大木と自然に満ちた神様が鎮座するお社でした。皆さんお参りのあとはお接待の飴湯でほっこりとされていました。飴湯のもらい福ですね。

【六勝寺】

満足稲荷を後にして古川町通りを北へ歩くと仁王門通りあたりから琵琶湖疏水が見えます。この辺りは春になると琵琶湖疏水に沿って桜が咲く名勝です。ここは岡崎と呼ばれ京都の文化エリアです。岡崎エリアには平安時代後期から室町時代にかけて、白河天皇など帝の願いを受けた院政中枢を担う六つのお寺がありました。

六つのお寺の名前には「勝」の文字があったので総称して“六勝寺”と呼ばれています。お寺の名前は法勝寺、尊勝寺、最勝寺、円勝寺、成勝寺、延勝寺です。今は石碑を残すばかりですが町名に寺の名前が残っています。跡地には美術館や市民ホール、学校などが建っています。今回のお食事処の“天ぷら圓堂”さんも尊勝寺があった場所に位置します。

【天ぷら圓堂】

平安神宮の追儺式(午後二時半)に合わせて京都のさんぽのコースが組まれたため、天ぷら圓堂さんでのランチは少し遅めの食事となりました。圓堂さんは目の前で食材を揚げて頂ける天ぷら料理で有名なお店です。カウンター席のみならず、26名という団体でも天ぷらを揚げている板前さんの姿を見ながらお料理が頂ける昼食はとても楽しく予想外でした。三人の板前さんが新鮮な季節の食材を次から次へと揚げて、中居さんが天ぷらを一つ一つ給仕し食材の説明までしていただけます。11食材13品の天ぷらとご飯、デザートのコースでランチタイムを楽しみました。

【ランチのコース】

1品目:圓堂名物“とうもろこし”/2品目:海老のすり身を塗った“えびパン”/3品目:“海老”3匹/4品目:豆をペースト状にして鞘に入れ揚げた“えんどう豆のコロッケ”/5品目:椎茸の中に海老のすり身を入れた“しいたけ”/6品目:“鱒の紫蘇巻”/7品目:“たけのこ”/8品目:“本もろこ”/9品目:“むかご”/10品目:早摘みの金時人参“京かんざし”※髪飾りのかんざしに似ている事からついた京野菜/11品目:“穴子”/ご飯物:かき揚げご飯、赤だし、漬物/デザート:グレープルビーフルーツのシャーベット

【須賀神社】

ランチのあとは平安神宮の追儺式の前に須賀神社の節分祭に行きました。須賀神社は素戔嗚尊を祀り、厄除け交通安全を祈願する神社として信仰があつい神社です。

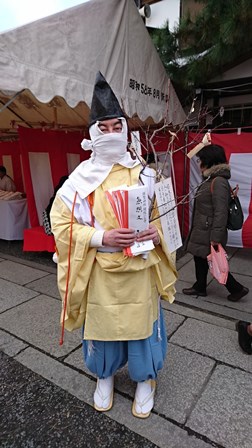

この神社は二月の二日と三日だけ“懸想文売り(けそうぶみうり)”という人物が登場し、良縁を結ぶお守りを授けます。懸想文売りは、公家が烏帽子をかぶり水干(すいかん/昔の衣装)を身にまとい、白い布で顔を覆い目元だけ出した怪しいお姿で、文をつけた梅の枝を持って立っています。懸想文売りは公家で、お小遣い稼ぎに字が書けない人のために代筆して恋文を売っていたのですが、公家の身元がばれないように顔を布で覆っていたのだそうです。懸想文売りは須賀神社のシンボルかキャラクター的存在になっています。

懸想文は縁談、商売繁盛などの人々の欲望を叶える符札です。懸想文を人知れず鏡台や箪笥の引き出しに入れると顔や形が美しくなり、着物が増え良縁に恵まれるということで古くから買い求められたのだそうです。今も良縁を求めて来られます。

【平安神宮】

本日最後の節分祭・平安神宮に着きました。天皇が東京へ行幸されて京都は活気のない街になりましたが、京都を元気づけるために明治27年に岡崎で博覧会を開催しました。現在ある平安神宮はその博覧会で作られた社殿などの建物(パビリオン)を残して桓武天皇と孝明天皇を祭神とする神社として創建されました。大内裏の約八分の五に縮小して模してある平安神宮は京都市府民のテーマパークでもあるのです。

節分祭の追儺式は、方相氏(正義の味方)が鬼を退治する演出で繰り広げられます。「鬼は外、福は内」という掛け声の中、鬼が社殿から応天門にかけて苦しまみれに逃げていく様は劇を見ているようでとても楽しかったです。狂言・茂山社中が扮する鬼は圧巻で見応えがありました。来年も平安神宮の節分祭を見たいと思います。

今年の節分祭は京都さんぽの添乗もあって数カ所巡ることができました。京都の神社仏閣が、冬の終わりを告げ春の始まりを告げる節分に一同祭祀していると思うと、すべての節分祭にお参りしたいと欲張りになります。数年かけて節分祭をめぐるのも楽しいなと思い始めた本日の京都さんぽでした。

らくたび 谷口

古くから四季の節目の節分(立春、立夏、立秋、立冬)では鬼が出ると言い伝えられています。特に立春前日の二月三日の節分は、豆をまいて鬼を追いやる追儺式を大々的に行うため、一年に四回ある節分の中でも重きに置かれています。二月三日の京都の神社仏閣は、オリジナリティーあふれた鬼さんを登場させ豆まきで退治したり、節分祭にしか授かれない護符を与えるなどこの日ばかりは様々な悪鬼の演出で邪気退散に躍起になるのです。

らくたびの京都さんぽでも邪気退散で良き立春を皆さんに迎えてもらおうと、らくたび講師の森明子がご案内する“平安神宮「節分祭・鬼の舞」見学と専門店で味わう絶品天ぷらランチ”の散策を行いました。私も添乗させていただきましたので、そのレポートをご報告いたします。

京阪の祇園四条駅観光案内所から一行は八坂神社を目指し出発いたしました。

京阪祇園四条駅にて集合

【八坂神社】

八坂神社の祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神で厄除けの神様として崇敬されています。八坂神社の二月三日の節分祭には舞殿で時間ごとにいろんな行事がとり行われます。私たちがお参りした時間帯は平安末期に行われていた歌舞の白拍子の奉納がありました。白拍子というと平清盛の愛妾となった祇王や仏御前、源義経の愛妾の静御前を思い浮かべます。白拍子は今様を歌いながら舞いを舞ったのだそうです。

八坂神社では舞殿の奉納行事の他に豆まきや、くじ引きがありました。舞殿から行事ごとに福豆がまかれ、舞いを奉納した白拍子が一斉に福豆がまかれると、観客の福豆争奪戦の始まりです。くじ引きは福豆を購入して運を授かります。講師の森さんはくじ引きで缶コーヒーを授かられたようです(笑)。

八坂神社節分白拍子の豆まき

白拍子

八坂神社の引き

【大神宮社】

賑わう舞殿から視線を横に向けると八坂神社境内東側に真新しい木材の鳥居が目につきます。それは第62回伊勢神社式年遷宮による神宮殿舎撤去材を譲り受けて建てられた大神宮社(内宮・外宮)です。祇園に祀るお伊勢さんとして建てられました。撤去材と思えないくらい綺麗なお社です。内宮は素戔嗚尊の姉神である天照大御神と、外宮は衣食住と産業の守護神の豊受大御神が祭神で伊勢神宮と同じ神様がお祀りされています。伊勢に行けなくてもこの八坂神社の大神宮社に来ればお伊勢参りができるというわけですね。ありがたや…ありがたや…。

大神宮社

【白川・行者橋・古川町商店街】

八坂神社の大神宮社を参拝し、円山公園を通って知恩院の国宝・三門を横目に、浄土宗の学校が集まる華頂道へ。華頂道を西へ歩いて白川と合流する門前へ出ると有名な“行者橋”が白川に架かっています。

知恩院前

白川の水は比叡山のふもとで湧きます。水路は銀閣寺周辺から南禅寺の琵琶湖疏水と合流し、平安神宮の琵琶湖疏水で分かれて知恩院の西側に流れつき、鴨川に合流する淀川水系の川です。白川の名前は、比叡山の麓から花崗岩の白砂が採掘され、水と一緒に白砂が流れ着くことから由来します。比叡山から運ばれてきた白砂で川底一面が白かったので「白川」と呼ばれたのだそうです。白砂は良質で明治まで採掘されていました。今は採掘されない貴重な砂であるため、白砂を使った庭園を所有されている神社仏閣は自慢の一つとなっているのだそうです。

知恩院門前の白川にかかる一本橋は通称・行者橋とも呼ばれます。幅80センチの細い石橋で、比叡山の阿闍梨修行・千日回峰行の満行の際に渡る橋として有名です。最近はある人気の映画の1シーンで使われたからか、若い女性が訪れ映画のシーンと同じように橋を渡る風景が見られます。らくたびの一行も楽しく渡りました!

行者橋を渡るらくたび一行

行者橋を渡ってすぐに昭和な佇まいを残す古川町商店街があります。全長300メートルあるかないかの短い商店街ですが、ここもまた有名女優さんが繰り広げた検事ドラマの舞台にもなった商店街です。まるで白川・行者橋・古川町商店街はスクリーンのセットのようです。

古川町商店街

【満足稲荷神社】

古川町商店街を北へ上がると三条通に出ます。三条通を少し北へ上がり、西へ行くと満足稲荷神社へ着きました。満足稲荷神社も節分祭を行っていて行き交う参拝者と飴湯のお接待で賑わっていました。

満足稲荷神社前

満足稲荷は、豊臣秀吉が戦勝を稲荷大神に祈願したところ効果があったので、伏見城を建てるときに城の守護神として伏見稲荷の祭神を祀ったのが始まりです。秀吉が出世し、城も無事に建ち十分なご加護があったとして満足されたことから“満足稲荷”と呼ばれたのだそうです。江戸時代になって一国一城制度ができたため伏見城は取りつぶしされ、城を無くした満足稲荷は現在の地に移されました。

本殿お参り

境内の中には多くのご利益があり、その中の一つに“岩神さん”があります。名前の通り大きな岩が神様で、岩を撫でた後に自分の痛いところや悪いところをさすると治るとされています。このほかに樹齢四百年のご神木“もちの木”などがあります。磐や大木と自然に満ちた神様が鎮座するお社でした。皆さんお参りのあとはお接待の飴湯でほっこりとされていました。飴湯のもらい福ですね。

岩神さんを摩ってお願いする

【六勝寺】

満足稲荷を後にして古川町通りを北へ歩くと仁王門通りあたりから琵琶湖疏水が見えます。この辺りは春になると琵琶湖疏水に沿って桜が咲く名勝です。ここは岡崎と呼ばれ京都の文化エリアです。岡崎エリアには平安時代後期から室町時代にかけて、白河天皇など帝の願いを受けた院政中枢を担う六つのお寺がありました。

琵琶湖疏水沿いに咲く桜並木

六つのお寺の名前には「勝」の文字があったので総称して“六勝寺”と呼ばれています。お寺の名前は法勝寺、尊勝寺、最勝寺、円勝寺、成勝寺、延勝寺です。今は石碑を残すばかりですが町名に寺の名前が残っています。跡地には美術館や市民ホール、学校などが建っています。今回のお食事処の“天ぷら圓堂”さんも尊勝寺があった場所に位置します。

最勝寺があったロームシアター京都

【天ぷら圓堂】

平安神宮の追儺式(午後二時半)に合わせて京都のさんぽのコースが組まれたため、天ぷら圓堂さんでのランチは少し遅めの食事となりました。圓堂さんは目の前で食材を揚げて頂ける天ぷら料理で有名なお店です。カウンター席のみならず、26名という団体でも天ぷらを揚げている板前さんの姿を見ながらお料理が頂ける昼食はとても楽しく予想外でした。三人の板前さんが新鮮な季節の食材を次から次へと揚げて、中居さんが天ぷらを一つ一つ給仕し食材の説明までしていただけます。11食材13品の天ぷらとご飯、デザートのコースでランチタイムを楽しみました。

岡崎天ぷら圓堂

カウンター前で揚げる天ぷら

【ランチのコース】

1品目:圓堂名物“とうもろこし”/2品目:海老のすり身を塗った“えびパン”/3品目:“海老”3匹/4品目:豆をペースト状にして鞘に入れ揚げた“えんどう豆のコロッケ”/5品目:椎茸の中に海老のすり身を入れた“しいたけ”/6品目:“鱒の紫蘇巻”/7品目:“たけのこ”/8品目:“本もろこ”/9品目:“むかご”/10品目:早摘みの金時人参“京かんざし”※髪飾りのかんざしに似ている事からついた京野菜/11品目:“穴子”/ご飯物:かき揚げご飯、赤だし、漬物/デザート:グレープルビーフルーツのシャーベット

圓堂名物とうもろこし

もろこの天ぷら

かき揚げのご飯

【須賀神社】

ランチのあとは平安神宮の追儺式の前に須賀神社の節分祭に行きました。須賀神社は素戔嗚尊を祀り、厄除け交通安全を祈願する神社として信仰があつい神社です。

須賀神社前

この神社は二月の二日と三日だけ“懸想文売り(けそうぶみうり)”という人物が登場し、良縁を結ぶお守りを授けます。懸想文売りは、公家が烏帽子をかぶり水干(すいかん/昔の衣装)を身にまとい、白い布で顔を覆い目元だけ出した怪しいお姿で、文をつけた梅の枝を持って立っています。懸想文売りは公家で、お小遣い稼ぎに字が書けない人のために代筆して恋文を売っていたのですが、公家の身元がばれないように顔を布で覆っていたのだそうです。懸想文売りは須賀神社のシンボルかキャラクター的存在になっています。

節分祭のシンボル須賀神社の懸想文売り

懸想文は縁談、商売繁盛などの人々の欲望を叶える符札です。懸想文を人知れず鏡台や箪笥の引き出しに入れると顔や形が美しくなり、着物が増え良縁に恵まれるということで古くから買い求められたのだそうです。今も良縁を求めて来られます。

【平安神宮】

本日最後の節分祭・平安神宮に着きました。天皇が東京へ行幸されて京都は活気のない街になりましたが、京都を元気づけるために明治27年に岡崎で博覧会を開催しました。現在ある平安神宮はその博覧会で作られた社殿などの建物(パビリオン)を残して桓武天皇と孝明天皇を祭神とする神社として創建されました。大内裏の約八分の五に縮小して模してある平安神宮は京都市府民のテーマパークでもあるのです。

平安神宮の節分祭

節分祭の追儺式は、方相氏(正義の味方)が鬼を退治する演出で繰り広げられます。「鬼は外、福は内」という掛け声の中、鬼が社殿から応天門にかけて苦しまみれに逃げていく様は劇を見ているようでとても楽しかったです。狂言・茂山社中が扮する鬼は圧巻で見応えがありました。来年も平安神宮の節分祭を見たいと思います。

平安神宮の鬼たち1

平安神宮の鬼たち2

今年の節分祭は京都さんぽの添乗もあって数カ所巡ることができました。京都の神社仏閣が、冬の終わりを告げ春の始まりを告げる節分に一同祭祀していると思うと、すべての節分祭にお参りしたいと欲張りになります。数年かけて節分祭をめぐるのも楽しいなと思い始めた本日の京都さんぽでした。

お守りと福豆

らくたび 谷口

2017年01月26日

1月8日京都さんぽ、京都十二薬師霊場・お薬師さんぽ、第一回因幡薬師と歯痛止め薬師へレポート

1月8日京都さんぽ、京都十二薬師霊場・お薬師さんぽ、第一回因幡薬師と歯痛止め薬師へ

薬師巡拝は平安時代より盛んに行われました。お薬師様は国家の病から人の病まで治してもらえる仏様として信仰もあつく、江戸時代の中期には薬師十二ヵ所巡りが行われました。京都十二薬師霊場巡りは頑張ってまわると一日八時間で巡れるそうですが、京都さんぽでは、お薬師様を1~2寺訪ねてらくたび講師の森明子がゆっくりご案内。数か月かけて十二のお薬師様を訪ね歩きます。お薬師様のいわれと因果を学びながらご利益を賜りましょう!今回は第一回目の京都十二薬師霊場巡りで、第一番札所の因幡堂と第四番札所の壬生寺を訪ねたレポートです。

【因幡堂(平等寺)】

地下鉄五条駅を出発して、烏丸通から一本東の南北の通り不明門通(あけずとおり)を北へ上がると因幡堂(平等寺)に着きます。なかなか読めない不明門について少し説明をすると、源平時代に高倉天皇が因幡堂の近くを東五条院(別荘)として住まわれました。因幡堂の正面の南門がちょうど東五条院の建物と隣接していたため御所の建物を覗きこむのは良くないとして南門を開けないようにしたことから“あけずのもん”と呼ばれ、門の前の通りが“あけずのもんとおり”や“あけずとおり”となりました。

さて、因幡堂(平等寺)のご本尊は薬師如来です。京都薬師霊場の一番札所にもなっているご本尊には大変興味深い縁起が伝わります。鎌倉時代の末期に橘行平が因幡国(鳥取)へ行ったとき病にかかり夢で因幡の浜に霊木があると告げられます。すぐさま浜を訪れ見ると、お告げの通り薬師如来像がありました。病気も治癒した行平はお薬師様のおかげとお堂を作り安置して因幡の国を後にしたところ、お薬師様は飛来して行平の京の邸宅へやって来ました。以後、このお薬師様を祀ったのが因幡堂の始まりとされています。お薬師様は行平の元へ急いで飛来されたので、ご本尊は光背も台座もなくまた素足というユニークなお姿でお祀りされています。なんとも不思議なお薬師様です。ユニークなお姿といえば、頭にも特徴があります。度重なる火災で仏様を移動させるのに頭を打たないようにと防災頭巾を被っておられます。

【松原通/平安の五条大路】

一行は因幡堂を後にして松原通を西へ向かいました。松原通は昔、平安京の五条大路にあたり、幅約24メートルの東西の大きな道で、東に向かって歩くと清水寺にたどりつき、清水寺参拝のメイン通りでもありました。しかし、豊臣秀吉の時代に当時の五条橋(現在の松原にかかっていた橋)を六条坊門に移し五条橋としたことから、松原通は縮小され道幅も現在のとおり細くなりました。以後、松がたくさん生い茂る道になったので「松原通」と呼ばれるようになったとも言われています。歴史が物語るとおり秀吉の時代まではこの松原通は京都のメイン通だったので歴史の史跡や逸話がたくさん残る通なのです。

【新玉津嶋神社】

烏丸松原から西へ少し歩くと左側にひっそりと建つ新玉津嶋神社があります。「にいたまつしまじんじゃ」と読みます。和歌ゆかりの神社でもあり、平安末期から鎌倉時代初期にかけての歌人として名高い藤原定家の父・藤原俊成邸宅でした。俊成は歌人であり、歌の先生でもあり和歌集の撰者でもありました。門下の一人に平家の平忠度が俊成に師事しています。平忠度は、木曽義仲が京に攻め入り平家一門が都落ちするなか、危険を顧みず俊成の邸宅に訪れて忠度の秀歌の巻物を託すというエピソードが残っています。忠度はこの先長く生きることはできないかもしれないから平和な世の中になり和歌集が作られる時はぜひ私の和歌を一首なり撰んでほしいと、和歌集の撰者である俊成に懇願したのだそうです。その後、俊成は「千載和歌集」にて約束通り“さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな”

という一首を撰んでいます。ただ当時は朝敵であった平家一門の一首であったため、平忠度の名前を出すのは阻まれて、詠み人知らずとして世に出されました。

【五条天神宮】

新玉津嶋神社を出て松原通りを西へ歩き西洞院通に着くと五条天神宮があります。この神社も創建時代は移動される前の五条大路に面していたことから五条天神宮と名付けられました。一方の西洞院通は昔、西洞院川が流れていて染物をこの川で洗い流していたそうで今は川の姿はありませんが、染物関係のお店が残ります。五条天神宮の天神というと、菅原道真ゆかりの“天神さん”を思いだされるかもしれませんが、この神社は菅原道真が生まれる前から存在していたので道真ゆかりの神社ではなく、元来の天津神(あまつかみ)をお祀りしており、天を司る天照大神、大己貴命、少彦名命を祭神とする天使社です。天の神様は“天から雨をもたらし、田んぼに雨を降らせて稲穂が育つ”として信仰され、古くから五穀豊穣、子孫繁栄の神様として崇められてきました。

ちなみに、菅原道真が天神様と呼ばれるようになったのは、平安中期にライバルの藤原時平の企てで九州の大宰府に左遷され都に戻ることなくこの世を去った因果に由来します。道真の死後都では良くないことが多々おこり、これは道真の祟りと噂され、極めつけの事件である御所に落雷が落ちて死者が出た時は、天から道真が雷を落としたとされ“天神の神”へと神格化されていきました。祟りを恐れた朝廷が道真の怨霊を鎮めるために作られた神社は数知れずありますが、いつしか祟りの要素は消えて学問に秀でた道真の能力を授かりたいと願う学問の神様の存在になり、学問の“天神さん”の呼び名で今日親しまれています。五条天神宮で忘れてはならないのが、源義経と弁慶ゆかりの神社であることです。「義経記」によると、二人が初めて出会った場所が五条天神宮の近くにあった五条橋。♪京の五条の橋の上~♪で始まる「牛若丸(源義経)」の歌でも出てくるように、当時の五条の橋は西洞院川にかかっていた松原通(当時の五条大路)の橋になるのです。弁慶が千本目の刀を奪うために五条橋で待っていたところやって来たのが源義経(牛若丸)で、出会った物語が残っています。

【天使突抜通】

五条天神宮から松原通を西へ行くと東中筋通に交わります。東中筋通は別名「天使突抜通」“てんしつきぬけどおり”と呼ばれています。因幡堂の不明門通と同じく京都の難読・ユニーク地名の一つです。この通り名は、昔、五条天神宮の境内であったこのあたりを、豊臣秀吉が京都の町を改造するために、あろうことか天使様の境内を突抜けるように通りを作った事から由来します。天使社の五条天神宮を突抜けるように通りを作ったということから“天使様を突きぬいた通り”と民衆が皮肉って名付けたそうです。

【天道神社】

天使突抜通を一行は北へ向かい、道元禅師示寂の地を訪ね仏光寺猪熊通西北角に鎮座する天道神社へ。天照大神を主神とするこの神社は天道宮と呼ばれ元は長岡京市にありました。桓武天皇の平安遷都とともに東洞院御池付近に勧請されましたが、度々の火災で焼失。その後、1547年織田信長に現在の地を拝領し再興され現在にいたるそうです。境内には明治天皇の皇后・昭憲皇太后の御胞衣(おえな/胎盤)塚があります。皇太后は一条家の生まれで皇太后の父が娘の栄華祈願に娘の御胞衣を埋納したところ、ご利益か19歳のときに皇后宣下を受けられたということです。街中に根付いた神社ですが、歴史が奥深い天道神社でした。

【壬生寺】

天道神社を後にして最後の目的地、壬生寺へ向かいました。壬生寺は律宗の大本山で快賢僧都が建立したお寺です。

今回は京都冬の旅の特別公開になっている本堂や狂言堂を拝観。本堂ではご本尊の地蔵菩薩立像や奈良・唐招提寺に伝わる国宝・鑑真和上坐像の「お身代り像」が初公開されています。狂言堂では壬生狂言の舞台や衣装、面などが観賞できます。壬生狂言は中興の祖である円覚上人が説法をしたのが始まりで、説法を来聴した人は十万人に及んだということで円覚上人は“十万上人”とも呼ばれたとか。説法を聞きに来た人たちにわかり易くするために、身振り手振りで演じた宗教劇が壬生狂言でした。壬生狂言は無言の演技で知られていますが、綱渡りやアクロバット的な場面もあって、声を出す演技以上に見る者の心をハッとさせます。演目は2月の節分祭で奉納された炮烙を割る「包絡割り」や伊東若冲が奉納した面を使用する「花折」、山端(やまばな)の茶屋名物のとろろ汁にまつわるユーモアな物語の「山端とろろ」など三十話あります。壬生の地元の方が演じておられ、台本無しで聞き伝えや見て覚えて伝承される伝統芸能です。舞台にはお地蔵様が祀られており、説法をすると同時に狂言をお地蔵様に奉納します。

また、壬生寺は大政奉還150周年にあたり、幕末ゆかりのお寺として公開されており、新撰組が境内を剣術の稽古や鉄砲を撃つなどの訓練場としていた歴史を紹介しています。本日、京都さんぽでお伺いしたときも新撰組同好会の方々が新撰組の衣装を着て壬生寺を訪れておられました。聞くところによると同好会の新年会の前に壬生寺の本堂を一同でお参りに来られたとか。今も熱心なファンがおられるのだと感激しました。

最後に忘れてはいけないのが、本日のメインテーマ“京都十二薬師霊場巡り”。第四番札所で、壬生寺の歯痛止薬師さんをお参りしました。薬師様が少し微笑んでおられて「は、は、は」と笑っているかのように見えるので歯の病に霊験があるとされました。

充実した本日の京都さんぽ。来月の京都十二薬師霊場は2月8日(水)の“源平ゆかりの史跡と東寺へ”です。第2回の薬師めぐりも、らくたび講師の森がわかり易くゆっくりご案内しますので、皆さま是非ご参加ください。添乗の谷口もお待ち申し上げております!お薬師めぐり楽しいですよ~。詳しくはこちらまで!

らくたび 谷口

薬師巡拝は平安時代より盛んに行われました。お薬師様は国家の病から人の病まで治してもらえる仏様として信仰もあつく、江戸時代の中期には薬師十二ヵ所巡りが行われました。京都十二薬師霊場巡りは頑張ってまわると一日八時間で巡れるそうですが、京都さんぽでは、お薬師様を1~2寺訪ねてらくたび講師の森明子がゆっくりご案内。数か月かけて十二のお薬師様を訪ね歩きます。お薬師様のいわれと因果を学びながらご利益を賜りましょう!今回は第一回目の京都十二薬師霊場巡りで、第一番札所の因幡堂と第四番札所の壬生寺を訪ねたレポートです。

地下鉄五条駅出発

【因幡堂(平等寺)】

地下鉄五条駅を出発して、烏丸通から一本東の南北の通り不明門通(あけずとおり)を北へ上がると因幡堂(平等寺)に着きます。なかなか読めない不明門について少し説明をすると、源平時代に高倉天皇が因幡堂の近くを東五条院(別荘)として住まわれました。因幡堂の正面の南門がちょうど東五条院の建物と隣接していたため御所の建物を覗きこむのは良くないとして南門を開けないようにしたことから“あけずのもん”と呼ばれ、門の前の通りが“あけずのもんとおり”や“あけずとおり”となりました。

さて、因幡堂(平等寺)のご本尊は薬師如来です。京都薬師霊場の一番札所にもなっているご本尊には大変興味深い縁起が伝わります。鎌倉時代の末期に橘行平が因幡国(鳥取)へ行ったとき病にかかり夢で因幡の浜に霊木があると告げられます。すぐさま浜を訪れ見ると、お告げの通り薬師如来像がありました。病気も治癒した行平はお薬師様のおかげとお堂を作り安置して因幡の国を後にしたところ、お薬師様は飛来して行平の京の邸宅へやって来ました。以後、このお薬師様を祀ったのが因幡堂の始まりとされています。お薬師様は行平の元へ急いで飛来されたので、ご本尊は光背も台座もなくまた素足というユニークなお姿でお祀りされています。なんとも不思議なお薬師様です。ユニークなお姿といえば、頭にも特徴があります。度重なる火災で仏様を移動させるのに頭を打たないようにと防災頭巾を被っておられます。

因幡堂(平等寺)

京都難読地名の一つ不明門通

【松原通/平安の五条大路】

一行は因幡堂を後にして松原通を西へ向かいました。松原通は昔、平安京の五条大路にあたり、幅約24メートルの東西の大きな道で、東に向かって歩くと清水寺にたどりつき、清水寺参拝のメイン通りでもありました。しかし、豊臣秀吉の時代に当時の五条橋(現在の松原にかかっていた橋)を六条坊門に移し五条橋としたことから、松原通は縮小され道幅も現在のとおり細くなりました。以後、松がたくさん生い茂る道になったので「松原通」と呼ばれるようになったとも言われています。歴史が物語るとおり秀吉の時代まではこの松原通は京都のメイン通だったので歴史の史跡や逸話がたくさん残る通なのです。

【新玉津嶋神社】

烏丸松原から西へ少し歩くと左側にひっそりと建つ新玉津嶋神社があります。「にいたまつしまじんじゃ」と読みます。和歌ゆかりの神社でもあり、平安末期から鎌倉時代初期にかけての歌人として名高い藤原定家の父・藤原俊成邸宅でした。俊成は歌人であり、歌の先生でもあり和歌集の撰者でもありました。門下の一人に平家の平忠度が俊成に師事しています。平忠度は、木曽義仲が京に攻め入り平家一門が都落ちするなか、危険を顧みず俊成の邸宅に訪れて忠度の秀歌の巻物を託すというエピソードが残っています。忠度はこの先長く生きることはできないかもしれないから平和な世の中になり和歌集が作られる時はぜひ私の和歌を一首なり撰んでほしいと、和歌集の撰者である俊成に懇願したのだそうです。その後、俊成は「千載和歌集」にて約束通り“さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな”

という一首を撰んでいます。ただ当時は朝敵であった平家一門の一首であったため、平忠度の名前を出すのは阻まれて、詠み人知らずとして世に出されました。

和歌の神社・新玉津嶋神社

【五条天神宮】

新玉津嶋神社を出て松原通りを西へ歩き西洞院通に着くと五条天神宮があります。この神社も創建時代は移動される前の五条大路に面していたことから五条天神宮と名付けられました。一方の西洞院通は昔、西洞院川が流れていて染物をこの川で洗い流していたそうで今は川の姿はありませんが、染物関係のお店が残ります。五条天神宮の天神というと、菅原道真ゆかりの“天神さん”を思いだされるかもしれませんが、この神社は菅原道真が生まれる前から存在していたので道真ゆかりの神社ではなく、元来の天津神(あまつかみ)をお祀りしており、天を司る天照大神、大己貴命、少彦名命を祭神とする天使社です。天の神様は“天から雨をもたらし、田んぼに雨を降らせて稲穂が育つ”として信仰され、古くから五穀豊穣、子孫繁栄の神様として崇められてきました。

ちなみに、菅原道真が天神様と呼ばれるようになったのは、平安中期にライバルの藤原時平の企てで九州の大宰府に左遷され都に戻ることなくこの世を去った因果に由来します。道真の死後都では良くないことが多々おこり、これは道真の祟りと噂され、極めつけの事件である御所に落雷が落ちて死者が出た時は、天から道真が雷を落としたとされ“天神の神”へと神格化されていきました。祟りを恐れた朝廷が道真の怨霊を鎮めるために作られた神社は数知れずありますが、いつしか祟りの要素は消えて学問に秀でた道真の能力を授かりたいと願う学問の神様の存在になり、学問の“天神さん”の呼び名で今日親しまれています。五条天神宮で忘れてはならないのが、源義経と弁慶ゆかりの神社であることです。「義経記」によると、二人が初めて出会った場所が五条天神宮の近くにあった五条橋。♪京の五条の橋の上~♪で始まる「牛若丸(源義経)」の歌でも出てくるように、当時の五条の橋は西洞院川にかかっていた松原通(当時の五条大路)の橋になるのです。弁慶が千本目の刀を奪うために五条橋で待っていたところやって来たのが源義経(牛若丸)で、出会った物語が残っています。

現代の建築物に囲まれた五条天神宮

五条天神宮にお参り

【天使突抜通】

五条天神宮から松原通を西へ行くと東中筋通に交わります。東中筋通は別名「天使突抜通」“てんしつきぬけどおり”と呼ばれています。因幡堂の不明門通と同じく京都の難読・ユニーク地名の一つです。この通り名は、昔、五条天神宮の境内であったこのあたりを、豊臣秀吉が京都の町を改造するために、あろうことか天使様の境内を突抜けるように通りを作った事から由来します。天使社の五条天神宮を突抜けるように通りを作ったということから“天使様を突きぬいた通り”と民衆が皮肉って名付けたそうです。

五条天神宮の境内であった天使突抜通

【天道神社】

天使突抜通を一行は北へ向かい、道元禅師示寂の地を訪ね仏光寺猪熊通西北角に鎮座する天道神社へ。天照大神を主神とするこの神社は天道宮と呼ばれ元は長岡京市にありました。桓武天皇の平安遷都とともに東洞院御池付近に勧請されましたが、度々の火災で焼失。その後、1547年織田信長に現在の地を拝領し再興され現在にいたるそうです。境内には明治天皇の皇后・昭憲皇太后の御胞衣(おえな/胎盤)塚があります。皇太后は一条家の生まれで皇太后の父が娘の栄華祈願に娘の御胞衣を埋納したところ、ご利益か19歳のときに皇后宣下を受けられたということです。街中に根付いた神社ですが、歴史が奥深い天道神社でした。

平安遷都ともに建立された天道神社

明治天皇の皇后・昭憲皇太后の御胞衣塚

【壬生寺】

天道神社を後にして最後の目的地、壬生寺へ向かいました。壬生寺は律宗の大本山で快賢僧都が建立したお寺です。

壬生寺本堂

今回は京都冬の旅の特別公開になっている本堂や狂言堂を拝観。本堂ではご本尊の地蔵菩薩立像や奈良・唐招提寺に伝わる国宝・鑑真和上坐像の「お身代り像」が初公開されています。狂言堂では壬生狂言の舞台や衣装、面などが観賞できます。壬生狂言は中興の祖である円覚上人が説法をしたのが始まりで、説法を来聴した人は十万人に及んだということで円覚上人は“十万上人”とも呼ばれたとか。説法を聞きに来た人たちにわかり易くするために、身振り手振りで演じた宗教劇が壬生狂言でした。壬生狂言は無言の演技で知られていますが、綱渡りやアクロバット的な場面もあって、声を出す演技以上に見る者の心をハッとさせます。演目は2月の節分祭で奉納された炮烙を割る「包絡割り」や伊東若冲が奉納した面を使用する「花折」、山端(やまばな)の茶屋名物のとろろ汁にまつわるユーモアな物語の「山端とろろ」など三十話あります。壬生の地元の方が演じておられ、台本無しで聞き伝えや見て覚えて伝承される伝統芸能です。舞台にはお地蔵様が祀られており、説法をすると同時に狂言をお地蔵様に奉納します。

また、壬生寺は大政奉還150周年にあたり、幕末ゆかりのお寺として公開されており、新撰組が境内を剣術の稽古や鉄砲を撃つなどの訓練場としていた歴史を紹介しています。本日、京都さんぽでお伺いしたときも新撰組同好会の方々が新撰組の衣装を着て壬生寺を訪れておられました。聞くところによると同好会の新年会の前に壬生寺の本堂を一同でお参りに来られたとか。今も熱心なファンがおられるのだと感激しました。

最後に忘れてはいけないのが、本日のメインテーマ“京都十二薬師霊場巡り”。第四番札所で、壬生寺の歯痛止薬師さんをお参りしました。薬師様が少し微笑んでおられて「は、は、は」と笑っているかのように見えるので歯の病に霊験があるとされました。

京都十二薬師霊場4番札所・壬生寺歯痛止薬師

新撰組愛好会の皆さん

一同本堂へお参り

充実した本日の京都さんぽ。来月の京都十二薬師霊場は2月8日(水)の“源平ゆかりの史跡と東寺へ”です。第2回の薬師めぐりも、らくたび講師の森がわかり易くゆっくりご案内しますので、皆さま是非ご参加ください。添乗の谷口もお待ち申し上げております!お薬師めぐり楽しいですよ~。詳しくはこちらまで!

らくたび 谷口

2017年01月12日

1月7日 京都さんぽ(京阪ウォーク) レポート

1月7日 京都さんぽ(京阪ウォーク)・らくたび講師の田中昭美がご案内する“2017年新春の東山ご利益巡り神様と仏様に招福をお願い!”に添乗してまいりました。新年はじめの添乗で、谷口も招福に授かろうとワクワク気分で祇園エリアのご利益巡りをいたしました。レポートをご報告いたします。

【仲源寺/眼病ご利益】

京阪祇園四条駅から出発し、駅近くのご利益といえばやはり仲源寺さん。平安中期、平等院の本尊・木造阿弥陀如来坐像を造った仏師定朝が開山したと伝わります。本尊は地蔵菩薩で目疾地蔵(めやみじぞう)と呼ばれ眼病にご利益があります、その昔、鴨川は暴れ川で大雨毎に氾濫をおこしていました。ある大雨の日、仲源寺のお地蔵様に雨が止むようにお祈りをしたところ雨が止んだそうです。それ以後「あめがやむ…あめやみ…めやみ」と言葉が転じて“めやみじぞう”と呼ばれるようになったという説。八坂神社の参道にあって雨の日は参拝者がこのお寺で雨宿をしたことに因むという説も。また、信仰が深かった老夫婦が目の病を患ってお参りをしたところ病が治り、お礼参りに仲源寺を訪れてみると、お地蔵様の右目が赤くなっていました。お地蔵様が身代りになり老夫婦の目を治されたとして信仰を広めたということです。“あめやみ”から“めやみ”へ呼び方が転じ、いずれも参拝者へご利益がたくさんあったということですね。

【歌舞伎発祥の地/南座と北座】

仲源寺から少し歩くと、北座の石碑があります。今は歌舞伎の芝居小屋は南座1軒となりましたが、以前は京都に7軒の芝居小屋があったそうです。出雲の阿国が京都の河原で踊ったのが歌舞伎の発祥とされ、四条通りには幕府公認の芝居小屋がありました。当時は阿国のように若い女性も役者であったそうですが、客席の殿方の心を惑わすとして、その後女性の役者はまかり通らぬと禁止。男性の歌舞伎役者のみ許可されました。男性のなかでも、若い優しげな歌舞伎役者は女性の心を惑わすとして大人(そこそこ年齢のある)の男性が多かったそうです。北座も南座と同様明治時代まで興行を行っていましたが、大正時代の四条通拡張に伴い無くなったのだそうです。今は、京都のお土産の代表格・八ッ橋のお店(井筒八ッ橋)が北座跡に建ってお客様を引きつけています。

【白川南通/白川夜船】

北座跡から少し北へ歩き白川南通に入ると右手に白川が流れています。比叡山から流れる川はここ祇園の鴨川と合流します。白川と言っても小さな細い川です。この川の特徴から“白川夜船”という面白いお話が伝わります。京都の旅は今も人気がありますが、今より簡単に京都へ行けなかった頃は、京都へ旅をしたと言うだけでヒーローでした。そんな時代を背景にある男が京都へ行ったと得意げに風潮したところ、話し相手から「都の白川はどんなだった」と聞かれ、男は「白川を夜船で下ったからわからない」と答えました。京都の白川は、水深は浅く夜船が通る川ではないことから、知ったかぶりの例え話と熟睡を意味する言葉として使われます。

【かにかくに碑と辰巳大明神/技芸上達ご利益】

白川南通りに沿って東へ歩くと祇園をこよなく愛した文豪の吉井勇の「かにかくに碑」があります。「かにかくに 祇園はこひし寝るときも 枕のしたを水のながるる」と書かれた石碑は“とにもかくにも祇園が恋しい”とうたっています。吉井勇の古希を祝って石碑が建てられました。かにかくに碑のすぐそばに辰巳大明神の祠があります。白川南通り沿いから巽橋、辰巳大明神界隈は祇園の代表格風景の一つでテレビや映画のロケーションになっています。辰巳大明神は御所の辰巳の方角(南東)に位置し、方角の守護神として祀られました。今は祇園の中心でもあり芸舞妓さんの技芸上達の神様としても有名です。近くにある巽橋に昔、狸が住んでいて夜な夜な橋を渡る人々に悪さをしていました。辰巳大明神に狸をお祀りしたところ悪さをしなくなったという伝説があります。狸を祀りながら伏見稲荷の狐さんもある不思議な祠です。辰巳大明神を散策中に芸舞妓さんと出会うことができました。本日は芸舞妓さんの始業式だったようで、祇園界隈はいつにない芸舞妓さんの出没にざわついていました。

【八坂神社/無病息災ご利益】

八坂神社は平安時代前からあり、当時は祇園感神院と呼ばれていました。祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神で疫病除けの神様として崇敬されています。京都の初詣は伏見稲荷大社、八坂神社、平野神社、北野天満宮、平安神宮と多くの人が参拝されますが、本日もたくさんの人がこの一年の祈願をされていました。

【石塀小路】

八坂神社の南楼門を通って下河原通を南へ歩くと石塀小路の入口があります。大正時代は圓徳院の敷地だったそうですが個人が開発した住宅地となりました。石の塀があることからその名がついたのですが、地面は市電の敷石が使われるなど数寄屋風の家屋と相まってノスタルジックな空間が漂っています。今は写真撮影が禁止になっています。

【法観寺・八坂の塔】

一行は石塀小路から南へ歩き八坂通りに入りました。目につくのが通称八坂の塔。細い道から見上げる五重の塔は半端ではない迫力です。臨済宗建仁寺派で足利義教が再建したお寺です。正式名は法観寺といいます。

【八坂庚申堂/病、虫封じ、縁結びご利益】

八坂の塔から少し戻ると八坂庚申堂さんがあります。日本三大庚申の一つに数えられ庚申信仰で有名です。人は体の中に虫をかっています。いわゆる「腹の虫がおさまらない」などの虫です。虫は「三尺(さんし)の虫」と呼ばれ、庚申の日に寝ている人のお腹から出て天帝(てんてい/天の神、寿命を司る神)の元へ人の悪行を告げに行きます。告げられたその人の寿命は縮まります。寿命を縮めないように、庚申の日には徹夜をして虫を出さないようにする。これを庚申待ちと呼びます。庚申堂のご本尊になっている青面金剛(しょうめんこんごう)はこの三尺の虫を食べるので、庚申待ちの日にはご本尊を拝むようになりました。このほかに庚申堂のシンボルともなっている「くくり猿」があります。布と綿で作られた黄色や赤、青の色鮮やかな猿が手足をギュッと一つに縛られています。人の心は常に動き回っているから欲望のままに動かぬよう、人間に近い動物・猿(作り物)の手足を縛って戒めの形を表現しているのだそうです。願い事を一つ叶えるなら欲を一つ我慢するという教えを説いています。

【恵美須神社/商売繁盛ご利益】

散策は終盤に入り一路、大和大路通に面する恵美須神社へ。平安時代末期、建仁寺の開祖・栄西禅師が中国の宗から帰路の途中暴風雨にあい、波間から恵美須神を見つけ船中に祀ると暴風雨は止まり無事に帰国。その恵美須神を建仁寺の創建の守護神として祀られたのが始まりだそうです。恵美須神は耳が遠いので、本殿を参拝した後は本殿左通路にある参拝所の格子?木戸に、肩を叩くように「トントン」と叩いてお願いするとなお良いとのことです。珍しい参拝の神社としても親しまれています。ご利益の商売繁盛のモチーフでもある福笹は、青く、節が無く、弾力があって折れない、しなやかというイメージから繁盛の象徴とされました。福笹は恵美須神社が起源だそうです。3日後に十日戎で賑わいます。

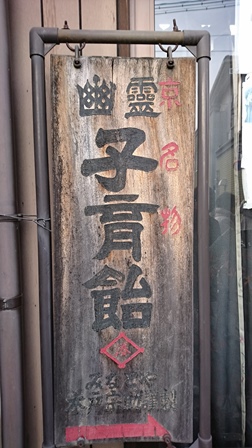

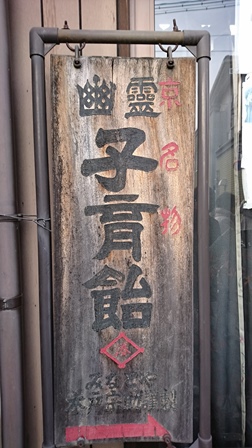

【六道の辻/六波羅蜜寺】

大和大路通から松原通を東に入り六道の辻へ。六道の辻はあの世とこの世の境目とされ、鳥辺野・平安時代の葬送の地であることから、様々な民間伝承があります。一つには“幽霊子育て飴”のお話があります。昔、夜な夜な飴を買いに来る女性がおり、調べてみると身重で亡くなった女性が死後出産して幽霊となって飴を買い求めて乳飲み子に飴を与えていたというお話です。その後子供は立派な僧になったというくだりもあって親子愛を感じるお話が残っています。六道の辻で今もその幽霊子育て飴が買えますので、京都のお土産にどうぞ。最後の訪問場所の六波羅蜜寺へ行きました。空也上人が鴨川の東岸にお堂を建て西光寺としたことに始まり、弟子の中信が入寺して現称の六波羅蜜寺となりました。六波羅蜜寺での参拝は自由参拝となりました。平家ゆかりの地でもあり、轆轤町の町名のいわれなどもあって六原エリアはゾクゾクする伝説がたくさん残っています。

今回はたくさんのご利益の神社仏閣めぐりをしました。京都さんぽ、京阪ウォークでは楽しい京都の歴史を散策するコースがたくさんありますので、お好きなコースにご参加ください。らくたびの詳細はここをクリックくださればホームページに移りますので、よろしくお願い申します。

らくたび 谷口

祇園四条駅を出発

【仲源寺/眼病ご利益】

京阪祇園四条駅から出発し、駅近くのご利益といえばやはり仲源寺さん。平安中期、平等院の本尊・木造阿弥陀如来坐像を造った仏師定朝が開山したと伝わります。本尊は地蔵菩薩で目疾地蔵(めやみじぞう)と呼ばれ眼病にご利益があります、その昔、鴨川は暴れ川で大雨毎に氾濫をおこしていました。ある大雨の日、仲源寺のお地蔵様に雨が止むようにお祈りをしたところ雨が止んだそうです。それ以後「あめがやむ…あめやみ…めやみ」と言葉が転じて“めやみじぞう”と呼ばれるようになったという説。八坂神社の参道にあって雨の日は参拝者がこのお寺で雨宿をしたことに因むという説も。また、信仰が深かった老夫婦が目の病を患ってお参りをしたところ病が治り、お礼参りに仲源寺を訪れてみると、お地蔵様の右目が赤くなっていました。お地蔵様が身代りになり老夫婦の目を治されたとして信仰を広めたということです。“あめやみ”から“めやみ”へ呼び方が転じ、いずれも参拝者へご利益がたくさんあったということですね。

目疾地蔵の仲源寺

【歌舞伎発祥の地/南座と北座】

仲源寺から少し歩くと、北座の石碑があります。今は歌舞伎の芝居小屋は南座1軒となりましたが、以前は京都に7軒の芝居小屋があったそうです。出雲の阿国が京都の河原で踊ったのが歌舞伎の発祥とされ、四条通りには幕府公認の芝居小屋がありました。当時は阿国のように若い女性も役者であったそうですが、客席の殿方の心を惑わすとして、その後女性の役者はまかり通らぬと禁止。男性の歌舞伎役者のみ許可されました。男性のなかでも、若い優しげな歌舞伎役者は女性の心を惑わすとして大人(そこそこ年齢のある)の男性が多かったそうです。北座も南座と同様明治時代まで興行を行っていましたが、大正時代の四条通拡張に伴い無くなったのだそうです。今は、京都のお土産の代表格・八ッ橋のお店(井筒八ッ橋)が北座跡に建ってお客様を引きつけています。

八ッ橋の井筒八ッ橋

【白川南通/白川夜船】

北座跡から少し北へ歩き白川南通に入ると右手に白川が流れています。比叡山から流れる川はここ祇園の鴨川と合流します。白川と言っても小さな細い川です。この川の特徴から“白川夜船”という面白いお話が伝わります。京都の旅は今も人気がありますが、今より簡単に京都へ行けなかった頃は、京都へ旅をしたと言うだけでヒーローでした。そんな時代を背景にある男が京都へ行ったと得意げに風潮したところ、話し相手から「都の白川はどんなだった」と聞かれ、男は「白川を夜船で下ったからわからない」と答えました。京都の白川は、水深は浅く夜船が通る川ではないことから、知ったかぶりの例え話と熟睡を意味する言葉として使われます。

白川夜船の白川沿いを歩く

【かにかくに碑と辰巳大明神/技芸上達ご利益】

白川南通りに沿って東へ歩くと祇園をこよなく愛した文豪の吉井勇の「かにかくに碑」があります。「かにかくに 祇園はこひし寝るときも 枕のしたを水のながるる」と書かれた石碑は“とにもかくにも祇園が恋しい”とうたっています。吉井勇の古希を祝って石碑が建てられました。かにかくに碑のすぐそばに辰巳大明神の祠があります。白川南通り沿いから巽橋、辰巳大明神界隈は祇園の代表格風景の一つでテレビや映画のロケーションになっています。辰巳大明神は御所の辰巳の方角(南東)に位置し、方角の守護神として祀られました。今は祇園の中心でもあり芸舞妓さんの技芸上達の神様としても有名です。近くにある巽橋に昔、狸が住んでいて夜な夜な橋を渡る人々に悪さをしていました。辰巳大明神に狸をお祀りしたところ悪さをしなくなったという伝説があります。狸を祀りながら伏見稲荷の狐さんもある不思議な祠です。辰巳大明神を散策中に芸舞妓さんと出会うことができました。本日は芸舞妓さんの始業式だったようで、祇園界隈はいつにない芸舞妓さんの出没にざわついていました。

辰巳大明神

始業式を終えた芸舞妓さん

辰巳大明神前で

【八坂神社/無病息災ご利益】

八坂神社は平安時代前からあり、当時は祇園感神院と呼ばれていました。祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神で疫病除けの神様として崇敬されています。京都の初詣は伏見稲荷大社、八坂神社、平野神社、北野天満宮、平安神宮と多くの人が参拝されますが、本日もたくさんの人がこの一年の祈願をされていました。

八坂神社境内

【石塀小路】

八坂神社の南楼門を通って下河原通を南へ歩くと石塀小路の入口があります。大正時代は圓徳院の敷地だったそうですが個人が開発した住宅地となりました。石の塀があることからその名がついたのですが、地面は市電の敷石が使われるなど数寄屋風の家屋と相まってノスタルジックな空間が漂っています。今は写真撮影が禁止になっています。

石塀小路の入口

【法観寺・八坂の塔】

一行は石塀小路から南へ歩き八坂通りに入りました。目につくのが通称八坂の塔。細い道から見上げる五重の塔は半端ではない迫力です。臨済宗建仁寺派で足利義教が再建したお寺です。正式名は法観寺といいます。

見上げるのも苦労する八坂の塔

【八坂庚申堂/病、虫封じ、縁結びご利益】

八坂の塔から少し戻ると八坂庚申堂さんがあります。日本三大庚申の一つに数えられ庚申信仰で有名です。人は体の中に虫をかっています。いわゆる「腹の虫がおさまらない」などの虫です。虫は「三尺(さんし)の虫」と呼ばれ、庚申の日に寝ている人のお腹から出て天帝(てんてい/天の神、寿命を司る神)の元へ人の悪行を告げに行きます。告げられたその人の寿命は縮まります。寿命を縮めないように、庚申の日には徹夜をして虫を出さないようにする。これを庚申待ちと呼びます。庚申堂のご本尊になっている青面金剛(しょうめんこんごう)はこの三尺の虫を食べるので、庚申待ちの日にはご本尊を拝むようになりました。このほかに庚申堂のシンボルともなっている「くくり猿」があります。布と綿で作られた黄色や赤、青の色鮮やかな猿が手足をギュッと一つに縛られています。人の心は常に動き回っているから欲望のままに動かぬよう、人間に近い動物・猿(作り物)の手足を縛って戒めの形を表現しているのだそうです。願い事を一つ叶えるなら欲を一つ我慢するという教えを説いています。

八坂庚申堂本堂

お地蔵様の周りにくくり猿を奉納

町の家々にもくくり猿

【恵美須神社/商売繁盛ご利益】

散策は終盤に入り一路、大和大路通に面する恵美須神社へ。平安時代末期、建仁寺の開祖・栄西禅師が中国の宗から帰路の途中暴風雨にあい、波間から恵美須神を見つけ船中に祀ると暴風雨は止まり無事に帰国。その恵美須神を建仁寺の創建の守護神として祀られたのが始まりだそうです。恵美須神は耳が遠いので、本殿を参拝した後は本殿左通路にある参拝所の格子?木戸に、肩を叩くように「トントン」と叩いてお願いするとなお良いとのことです。珍しい参拝の神社としても親しまれています。ご利益の商売繁盛のモチーフでもある福笹は、青く、節が無く、弾力があって折れない、しなやかというイメージから繁盛の象徴とされました。福笹は恵美須神社が起源だそうです。3日後に十日戎で賑わいます。

恵美須神社本殿

本殿横の通路にある参拝所

トントンと叩いて再参拝

【六道の辻/六波羅蜜寺】

大和大路通から松原通を東に入り六道の辻へ。六道の辻はあの世とこの世の境目とされ、鳥辺野・平安時代の葬送の地であることから、様々な民間伝承があります。一つには“幽霊子育て飴”のお話があります。昔、夜な夜な飴を買いに来る女性がおり、調べてみると身重で亡くなった女性が死後出産して幽霊となって飴を買い求めて乳飲み子に飴を与えていたというお話です。その後子供は立派な僧になったというくだりもあって親子愛を感じるお話が残っています。六道の辻で今もその幽霊子育て飴が買えますので、京都のお土産にどうぞ。最後の訪問場所の六波羅蜜寺へ行きました。空也上人が鴨川の東岸にお堂を建て西光寺としたことに始まり、弟子の中信が入寺して現称の六波羅蜜寺となりました。六波羅蜜寺での参拝は自由参拝となりました。平家ゆかりの地でもあり、轆轤町の町名のいわれなどもあって六原エリアはゾクゾクする伝説がたくさん残っています。

幽霊子育て飴

六波羅蜜寺

平清盛像、空也上人立像の写真

今回はたくさんのご利益の神社仏閣めぐりをしました。京都さんぽ、京阪ウォークでは楽しい京都の歴史を散策するコースがたくさんありますので、お好きなコースにご参加ください。らくたびの詳細はここをクリックくださればホームページに移りますので、よろしくお願い申します。

らくたび 谷口

宝づくし

2016年12月22日

12月4日京都リビング新聞社・四季折々とっておき京さんぽ

四季折々とっておき京さんぽ

らくたび講師の若村がご案内する京都リビング新聞社・京さんぽに勉強のため参加させていただきました。本日の京さんぽのコースは桓武天皇の寺院統制の官寺であった西寺と東寺周辺を中心に、平安時代ゆかりの神社仏閣をたずね歩きました。当日は冬にもかかわらず梅雨のようなシトシトと降る雨模様でした。雨と言えば平安京創建時より建立を許された東寺と西寺の僧侶、空海(東寺)、守敏(西寺)が雨乞いの名師として名高く、今日の雨は二人の僧の縁であると感じました。

≪若一神社≫

最初に訪れたのは西大路八条にある若一神社です。800年前の平安時代の末期、1166年の創建ですが、起源は772年唐から渡来してきた威光上人が若一王子のご神体を背負って熊野の修行中に当地の古堂で一夜を明かした時にご神託を授かり堂中にご神体を安置したのが始まりです。

その後、お堂は荒廃しご神体も地中に埋まりました。時を経て1166年平清盛が熊野詣の際にこの地を訪れ「地中に埋まっているご神体を世に出しなさい」というご神託を受け、若一王子のご神体を探し出します。この場所にご神体の社殿を造営した後、平清盛が太政大臣に任ぜられたことから開運出世の神様となりました。境内には開運出世の水「神供水」があり、今も出世を願ってこの水を授かる人で後を絶ちません。この神社の楠は平清盛手植えのと伝えられ、不思議な都市伝説も残っています。今も平清盛公のパワーが得られる神社です。

≪梅林寺≫

次に向かったのは若一神社から歩いて10分、梅小路の西側に位置する梅林寺。平安時代の大陰陽師・安倍清明を始祖として、江戸時代には土御門家として現在の梅小路一帯に屋敷を構えていました。安倍清明の直系子孫の土御門家の墓があり、歴代暦作成や天文観測の職に従事されていたことから「天球儀の台石」が境内に残っています。この地で京の大事な祭事や行事を天文学から読みとってこられたのでしょうか。

≪西寺跡≫

京さんぽの一行は梅林寺を後にして南へ歩く事15分。西寺跡の小高い丘へ到着。西寺は当時と同じく794年に創建されましたが今は石碑が残るだけです。

西寺と東寺は二大官寺でしたが創建から三十年後に整備され、時の天皇である嵯峨天皇から823年に、東寺は空海、西寺は守敏と下賜されました。西寺の土地は水はけが悪いことから環境が悪化し、平安後期には住民が東寺のエリアへ移住するなど、鎌倉時代には荒廃し1233年の焼失で史上から姿を無くしました。お寺の栄枯盛衰をみるようです。

≪矢取地蔵≫

次は空海・守敏の逸話が残る矢取地蔵へ向かいました。空海と守敏は因縁のライバル同士。824年の日照り続きの日に淳和天皇が雨乞いの名師の二人に祈願を命じます。これが有名な「雨乞い合戦」です。軍配は空海に上がりました。当時は空海や守敏のような僧が、法力(加持、祈祷、呪術)で国を守り、雨乞いなどを行っていました。最初に雨乞いの祈祷をしたのは守敏でしたが雨を降らすことができませんでした。次に空海が神泉苑で雨乞いの加持祈祷をするときに、守敏は「雨を降らせてはなるものか~」と法力を使って水の神である龍の神様をすべて排除しました。しかし、空海は残された一匹の龍の神様を探し当て、雨を降らしたのです。空海に負けた守敏は腹の虫が治まらず、空海を羅城門近くで待ち伏せし空海に向かって矢を放ちました。その時、地蔵様の化身が現れ身代りに矢を受け、空海は難を逃れました。その後そのお地蔵様は「矢取地蔵」と呼ばれ今も信仰を集めています。

≪羅城門≫

矢取地蔵右奥の羅城門へと場所を移し、西寺と同じく石碑だけ残る羅城門跡の前に進みました。羅城門は城南宮、大阪へとつながる鳥羽街道の出入り口(正門)でしたが、自然環境の悪さや、大風で倒壊を繰り返し、980年の倒壊からは修理されず地域の衰退とともに荒廃しました。羅城門の荒廃ぶりは平安京の治安の悪さを現す象徴のように文学や能楽、謡曲の奇譚の題材になりました。平安時代の終わりには荒廃した羅城門に遺体を葬る場所になり、この世とあの世のつながりの場所として語られています。羅城門の痕跡はほとんどありませんが、当初羅城門の二階にあった兜跋毘沙門天(国宝)が唯一残り、今は東寺に安置されています。

≪東寺≫

今回最後の散策の東寺へ。羅城門から九条通を東へ15分歩いたところに東寺はあります。東寺は延暦13年(779年)の創建。823年に嵯峨天皇から弘法大師(空海)へ東寺が下賜されました。弘法大師は讃岐国の生まれで頭がよく京の都の大学に進学しました。仏教に心をよせ中国に渡り大日経・密教を学び806年に帰朝して高野山金剛峰寺を開きました。その後、嵯峨天皇から東寺を下賜され弘法大師没後は荒廃し、室町時代に再建され盛衰を繰り返し今日に至っています。

南大門から入り金堂を横目に境内を歩きますと、金堂西側の出入り口から本尊の薬師如来像のお姿が見えました。本日は雨だったので中の様子が伺えました。これは雨の功徳です(笑)。

一路、仮御影堂へ向かい弘法大師様を拝観いたしました。工事のため弘法大師様がより近く安置されています。

仮御影堂の南側に高野山遥拝所があります。この場所から南方に弘法大師が入定されている高野山があり、弘法大師様にお願いするときはこの遥拝所に祈願するとよいそうです。

弘法大師は東寺を根本道場、高野山を修道の道場と定め、弘法大師62歳の時に高野山へ入定(永遠の瞑想)されました。弘法大師は未だ高野山奥の院で瞑想に入っておられるのだそうです。

弘法大師と言えば「お遍路」ですね。弘法大師の足跡をたどる八十八カ所霊場巡拝。「同行二人」の言葉もお遍路で聞きます。一人の巡拝でもいつも弘法大師様がおそばにおられるという意味です。八十八カ所の霊場を巡拝できた暁には入定されている高野山奥の院へお礼参りをします。高野山へ行けない場合はこの東寺の遥拝所へお参りするとよいですね。

空海(弘法大師)は亡くなった後に醍醐天皇より「大師」の称号が与えられ、天皇の勅使が高野山奥の院へ称号の授与を届けました。高野山奥の院はこの時一度だけ勅使のために扉が開かれたそうです。その時の弘法大師の様子が語られていますが、高野山奥の院は今も日に二度、瞑想を続ける弘法大師へお食事を運んでいます。

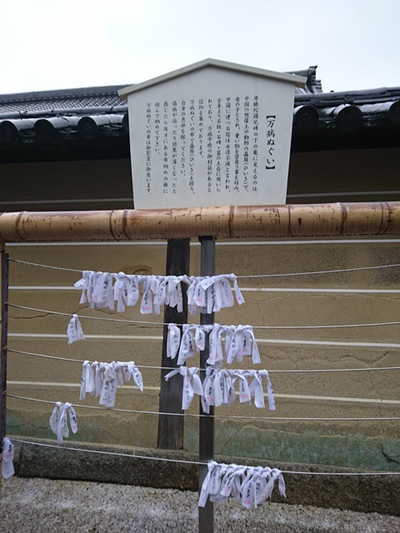

境内には豊臣秀吉の息子、秀頼再建の金堂や即身成仏を体感してもらおうと弘法大師自ら作成した仏像などが配置された立体曼荼羅があり密教美術の最高のものです。その他、「万病ぬぐい」の尊勝陀羅尼碑など東寺には国を護る役割とあまねく人々を救済に尽力した弘法大師の軌跡を見ることができます。

今回の散策は平安京の羅城門を学ぶ上で、京都の礎を感じました。羅城門から北へのぼる千本通(昔の朱雀大路)を歩くと千本丸太町にたどり着きます。このあたりが平安京の中心の大極殿がありました。距離にして南北5キロメートル。歩いて約2時間のコースです。古の平安京の大きさを体感してみたいと思う散策でした。

らくたび 谷口

らくたび講師の若村がご案内する京都リビング新聞社・京さんぽに勉強のため参加させていただきました。本日の京さんぽのコースは桓武天皇の寺院統制の官寺であった西寺と東寺周辺を中心に、平安時代ゆかりの神社仏閣をたずね歩きました。当日は冬にもかかわらず梅雨のようなシトシトと降る雨模様でした。雨と言えば平安京創建時より建立を許された東寺と西寺の僧侶、空海(東寺)、守敏(西寺)が雨乞いの名師として名高く、今日の雨は二人の僧の縁であると感じました。

JR西大路駅前にて

≪若一神社≫

最初に訪れたのは西大路八条にある若一神社です。800年前の平安時代の末期、1166年の創建ですが、起源は772年唐から渡来してきた威光上人が若一王子のご神体を背負って熊野の修行中に当地の古堂で一夜を明かした時にご神託を授かり堂中にご神体を安置したのが始まりです。

若一神社鳥居

本殿前

その後、お堂は荒廃しご神体も地中に埋まりました。時を経て1166年平清盛が熊野詣の際にこの地を訪れ「地中に埋まっているご神体を世に出しなさい」というご神託を受け、若一王子のご神体を探し出します。この場所にご神体の社殿を造営した後、平清盛が太政大臣に任ぜられたことから開運出世の神様となりました。境内には開運出世の水「神供水」があり、今も出世を願ってこの水を授かる人で後を絶ちません。この神社の楠は平清盛手植えのと伝えられ、不思議な都市伝説も残っています。今も平清盛公のパワーが得られる神社です。

鳥居をくぐる

名残の境内紅葉

平清盛ゆかりのご神水

≪梅林寺≫

次に向かったのは若一神社から歩いて10分、梅小路の西側に位置する梅林寺。平安時代の大陰陽師・安倍清明を始祖として、江戸時代には土御門家として現在の梅小路一帯に屋敷を構えていました。安倍清明の直系子孫の土御門家の墓があり、歴代暦作成や天文観測の職に従事されていたことから「天球儀の台石」が境内に残っています。この地で京の大事な祭事や行事を天文学から読みとってこられたのでしょうか。

梅林寺ご住職より話をうかがう

≪西寺跡≫

京さんぽの一行は梅林寺を後にして南へ歩く事15分。西寺跡の小高い丘へ到着。西寺は当時と同じく794年に創建されましたが今は石碑が残るだけです。

小高い丘に上り西寺跡へ

西寺と東寺は二大官寺でしたが創建から三十年後に整備され、時の天皇である嵯峨天皇から823年に、東寺は空海、西寺は守敏と下賜されました。西寺の土地は水はけが悪いことから環境が悪化し、平安後期には住民が東寺のエリアへ移住するなど、鎌倉時代には荒廃し1233年の焼失で史上から姿を無くしました。お寺の栄枯盛衰をみるようです。

淋しさ漂う冬の石碑

≪矢取地蔵≫

次は空海・守敏の逸話が残る矢取地蔵へ向かいました。空海と守敏は因縁のライバル同士。824年の日照り続きの日に淳和天皇が雨乞いの名師の二人に祈願を命じます。これが有名な「雨乞い合戦」です。軍配は空海に上がりました。当時は空海や守敏のような僧が、法力(加持、祈祷、呪術)で国を守り、雨乞いなどを行っていました。最初に雨乞いの祈祷をしたのは守敏でしたが雨を降らすことができませんでした。次に空海が神泉苑で雨乞いの加持祈祷をするときに、守敏は「雨を降らせてはなるものか~」と法力を使って水の神である龍の神様をすべて排除しました。しかし、空海は残された一匹の龍の神様を探し当て、雨を降らしたのです。空海に負けた守敏は腹の虫が治まらず、空海を羅城門近くで待ち伏せし空海に向かって矢を放ちました。その時、地蔵様の化身が現れ身代りに矢を受け、空海は難を逃れました。その後そのお地蔵様は「矢取地蔵」と呼ばれ今も信仰を集めています。

矢取地蔵が祀られている祠

≪羅城門≫

矢取地蔵右奥の羅城門へと場所を移し、西寺と同じく石碑だけ残る羅城門跡の前に進みました。羅城門は城南宮、大阪へとつながる鳥羽街道の出入り口(正門)でしたが、自然環境の悪さや、大風で倒壊を繰り返し、980年の倒壊からは修理されず地域の衰退とともに荒廃しました。羅城門の荒廃ぶりは平安京の治安の悪さを現す象徴のように文学や能楽、謡曲の奇譚の題材になりました。平安時代の終わりには荒廃した羅城門に遺体を葬る場所になり、この世とあの世のつながりの場所として語られています。羅城門の痕跡はほとんどありませんが、当初羅城門の二階にあった兜跋毘沙門天(国宝)が唯一残り、今は東寺に安置されています。

羅城門跡の石碑前で

≪東寺≫

今回最後の散策の東寺へ。羅城門から九条通を東へ15分歩いたところに東寺はあります。東寺は延暦13年(779年)の創建。823年に嵯峨天皇から弘法大師(空海)へ東寺が下賜されました。弘法大師は讃岐国の生まれで頭がよく京の都の大学に進学しました。仏教に心をよせ中国に渡り大日経・密教を学び806年に帰朝して高野山金剛峰寺を開きました。その後、嵯峨天皇から東寺を下賜され弘法大師没後は荒廃し、室町時代に再建され盛衰を繰り返し今日に至っています。

南大門前

南大門から入り金堂を横目に境内を歩きますと、金堂西側の出入り口から本尊の薬師如来像のお姿が見えました。本日は雨だったので中の様子が伺えました。これは雨の功徳です(笑)。

本尊・薬師如来像

一路、仮御影堂へ向かい弘法大師様を拝観いたしました。工事のため弘法大師様がより近く安置されています。

より近くで拝見できる仮御影堂

仮御影堂の南側に高野山遥拝所があります。この場所から南方に弘法大師が入定されている高野山があり、弘法大師様にお願いするときはこの遥拝所に祈願するとよいそうです。

弘法大師は東寺を根本道場、高野山を修道の道場と定め、弘法大師62歳の時に高野山へ入定(永遠の瞑想)されました。弘法大師は未だ高野山奥の院で瞑想に入っておられるのだそうです。

弘法大師遥拝所

弘法大師と言えば「お遍路」ですね。弘法大師の足跡をたどる八十八カ所霊場巡拝。「同行二人」の言葉もお遍路で聞きます。一人の巡拝でもいつも弘法大師様がおそばにおられるという意味です。八十八カ所の霊場を巡拝できた暁には入定されている高野山奥の院へお礼参りをします。高野山へ行けない場合はこの東寺の遥拝所へお参りするとよいですね。

空海(弘法大師)は亡くなった後に醍醐天皇より「大師」の称号が与えられ、天皇の勅使が高野山奥の院へ称号の授与を届けました。高野山奥の院はこの時一度だけ勅使のために扉が開かれたそうです。その時の弘法大師の様子が語られていますが、高野山奥の院は今も日に二度、瞑想を続ける弘法大師へお食事を運んでいます。

境内には豊臣秀吉の息子、秀頼再建の金堂や即身成仏を体感してもらおうと弘法大師自ら作成した仏像などが配置された立体曼荼羅があり密教美術の最高のものです。その他、「万病ぬぐい」の尊勝陀羅尼碑など東寺には国を護る役割とあまねく人々を救済に尽力した弘法大師の軌跡を見ることができます。

尊勝陀羅尼碑

万病ぬぐい

今回の散策は平安京の羅城門を学ぶ上で、京都の礎を感じました。羅城門から北へのぼる千本通(昔の朱雀大路)を歩くと千本丸太町にたどり着きます。このあたりが平安京の中心の大極殿がありました。距離にして南北5キロメートル。歩いて約2時間のコースです。古の平安京の大きさを体感してみたいと思う散策でした。

らくたび 谷口

東寺ベストスポットの歩道橋

2016年12月13日

12月4日 京都さんぽ 暮秋を彩る下鴨神社の名残の紅葉レポート

らくたび講師の森明子がご案内する「京都さんぽ・旧三井家下鴨別邸・暮秋を彩る下鴨神社の名残の紅葉」に添乗いたしました。紅葉のシーズンは終わりましたが、綺麗な紅葉風景と京都の歴史を探訪しましたのでレポートを報告します。

地下鉄の今出川駅から出発し、烏丸通りにある同志社大学の前を通って相国寺へ。あちらこちらで紅葉の見頃過ぎの声を聞くなか、相国寺の境内にはまだ紅い紅葉の景色が残っていました。

相国寺は、臨済宗相国寺派の大本山で1382年室町時代に三代将軍足利義満の発願で建立されました。京都の五山制度(中国の五山制度に習い、時の最上位の寺格を有する五ケ山)の第二位に位置します。名前の由来は中国・明の時代、五山制度の始まりの寺・大相国寺から寺号をもらったのと、中国では左大臣の位を“相国”と呼び、当初義満が左大臣の位にあったので、“相国(義満)の寺”ではどうかと言うことになり「相国寺」と名付けられたそうです。境内には本山相国寺をはじめ13の塔頭寺院があります。山外塔頭には鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺があり、相国寺僧侶が運営にあたっています。

相国寺の境内に「宗旦稲荷社」があります。この祠には、狐が祀られており相国寺に住む狐が茶人三千家の祖にあたる宗旦に姿を変えて、寺の塔頭で茶室を開きお点前を見事に披露したという逸話あります。ほかにも数々の伝説を残しいつしか“宗旦狐”と呼ばれるようになり死後は宗旦狐を偲んで宗旦稲荷社が建てられたと言うことです。今も参拝に訪れる人が絶えないそうです。京都さんぽの一行もユーモラスあふれる宗旦狐に親しみを持ってお参りされていました。相国寺を後に一行は幸神社へ。

幸神社と書いて“さいのかみやしろ”と読むこの神社は桓武天皇により、平安京創建(794年)時に都の東北・鬼門除けの守護神として造営されました。造営時には出雲氏の道祖神社でもあったことから「出雲路道祖神社」と言われていましたが、江戸時代に現在の地に移った際に「幸神社(さいのかみやしろ)」と改められました。本殿の東側の壁には、鬼門除けの守護神である猿の神様が、御所内裏の東北隅の猿ヶ辻に祀られている猿の神様と一緒に都を護っています。本殿の木の柵から見える三番叟(御幣を担ぐ猿の神様)は、腰を据え、目を大きく見開いて疫神、悪鬼、邪気などの侵入を一生懸命に防いでいるように見えました。見えぬところでも京都はこうして護られてきたのですね。次の訪問場所は今回のメイン旧三井家下鴨別邸です。

旧三井家下鴨別邸は、下鴨神社の南に位置し、三井家11家の共有の別邸として三井家(総領家)第10代の三井八郎右衛門高棟によって建築されました。この地には明治42年(1909年)に三井家の祖霊社である“顕名霊社/あきなれいしゃ”が遷座されその参拝者の休憩所とするため大正14年(1951年)以降、京都家庭裁判所の所長宿舎として平成19年まで使用されました。高い歴史的価値を有していることから平成23年に重要文化財に指定されました。建物、お庭はさることながら、今回は望楼に上がれて眺望できるということから特別公開の中でも超人気の旧三井家下鴨別邸でした。今は望楼から眺める景色には現代建築が美観を邪魔していますが、当初はここから眺める景色はもっとすばらしかったのだろうなと想像しながら眺めました。次はまだ紅葉残る糺の森を目指してまずは河合神社へ。

河合神社の境内に入り、門前すぐ右横の銀杏が黄色い葉を散らした後で色鮮やかな風景が広がります。この神社の禰宜の息子・鴨長明が幼少のころ過ごした住処を再現した方丈の屋根にも銀杏の葉が落ちて秋の彩りで覆われていました。河合神社と言えば、下鴨神社の摂社で御祭神は桓武天皇の母、玉依姫命が祀られています。玉依姫命は美しいことから美麗の神として女性からの信仰も厚く、手鏡を形取った絵馬で美貌を祈願する神社としても有名です。絵馬を書く部屋が“鏡絵馬、御化粧室”と書かれてあるのが乙女らしくもあり微笑んでしまいました。

河合神社へ出ていよいよ自然の森散策。下鴨神社へと続く”糺の森”の「ただす」の由来は、賀茂川と高野川の合流である「只州」の意味や、この場所で物事の真偽をただしていたとされるなど諸説あります。この近くに現代の真偽をただす京都家庭裁判所があり、日本の裁判所の中でも最も裁判所にふさわしい土地柄である事は間違いないですね。そんな糺の森の紅葉は京都の北にありながらなぜ色づく時期が遅いのか。それは、背の高い樹木が生い茂っているため、下にある紅葉は覆う樹木が落葉してから日光を浴びて紅くなるからだそうです。下鴨神社・糺の森は原生林で紅葉散策は自然の森にどんどん入っていく感じで観賞します。森の先は下鴨神社です。

本日は、下鴨神社のフリーマーケットもあって森の道に沿って店の青や赤、黄色の屋根のテントが原生林と紅葉に相まってとても良い眺めでした。

下鴨神社前で一行はお開きとなり、下鴨神社で参拝するもよしフリーマーケットを見るもよし、帰りは好きな散策で解散です。今回は名残の紅葉・下鴨エリアのさんぽで、講師・森のガイドとともに歩きました。自然はやはり心をのんびりとさせてくれる力があると感じました。またいにしえの下鴨神社のパワーも頂いたように思います。次回は雪景色となるのでしょうか?京都の移ろう四季を、らくたびスタッフとともに楽しく散策いたしましょう!

らくたび谷口

地下鉄の今出川駅から出発し、烏丸通りにある同志社大学の前を通って相国寺へ。あちらこちらで紅葉の見頃過ぎの声を聞くなか、相国寺の境内にはまだ紅い紅葉の景色が残っていました。

相国寺境内

紅く染まる紅葉

相国寺は、臨済宗相国寺派の大本山で1382年室町時代に三代将軍足利義満の発願で建立されました。京都の五山制度(中国の五山制度に習い、時の最上位の寺格を有する五ケ山)の第二位に位置します。名前の由来は中国・明の時代、五山制度の始まりの寺・大相国寺から寺号をもらったのと、中国では左大臣の位を“相国”と呼び、当初義満が左大臣の位にあったので、“相国(義満)の寺”ではどうかと言うことになり「相国寺」と名付けられたそうです。境内には本山相国寺をはじめ13の塔頭寺院があります。山外塔頭には鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺があり、相国寺僧侶が運営にあたっています。

五山第二位の相国寺

相国寺の境内に「宗旦稲荷社」があります。この祠には、狐が祀られており相国寺に住む狐が茶人三千家の祖にあたる宗旦に姿を変えて、寺の塔頭で茶室を開きお点前を見事に披露したという逸話あります。ほかにも数々の伝説を残しいつしか“宗旦狐”と呼ばれるようになり死後は宗旦狐を偲んで宗旦稲荷社が建てられたと言うことです。今も参拝に訪れる人が絶えないそうです。京都さんぽの一行もユーモラスあふれる宗旦狐に親しみを持ってお参りされていました。相国寺を後に一行は幸神社へ。

宗旦稲荷

幸神社と書いて“さいのかみやしろ”と読むこの神社は桓武天皇により、平安京創建(794年)時に都の東北・鬼門除けの守護神として造営されました。造営時には出雲氏の道祖神社でもあったことから「出雲路道祖神社」と言われていましたが、江戸時代に現在の地に移った際に「幸神社(さいのかみやしろ)」と改められました。本殿の東側の壁には、鬼門除けの守護神である猿の神様が、御所内裏の東北隅の猿ヶ辻に祀られている猿の神様と一緒に都を護っています。本殿の木の柵から見える三番叟(御幣を担ぐ猿の神様)は、腰を据え、目を大きく見開いて疫神、悪鬼、邪気などの侵入を一生懸命に防いでいるように見えました。見えぬところでも京都はこうして護られてきたのですね。次の訪問場所は今回のメイン旧三井家下鴨別邸です。

幸神社(さいのかみやしろ)

三番叟/さんばそう(御幣を担ぐ猿の神様)

旧三井家下鴨別邸は、下鴨神社の南に位置し、三井家11家の共有の別邸として三井家(総領家)第10代の三井八郎右衛門高棟によって建築されました。この地には明治42年(1909年)に三井家の祖霊社である“顕名霊社/あきなれいしゃ”が遷座されその参拝者の休憩所とするため大正14年(1951年)以降、京都家庭裁判所の所長宿舎として平成19年まで使用されました。高い歴史的価値を有していることから平成23年に重要文化財に指定されました。建物、お庭はさることながら、今回は望楼に上がれて眺望できるということから特別公開の中でも超人気の旧三井家下鴨別邸でした。今は望楼から眺める景色には現代建築が美観を邪魔していますが、当初はここから眺める景色はもっとすばらしかったのだろうなと想像しながら眺めました。次はまだ紅葉残る糺の森を目指してまずは河合神社へ。

旧三井家下鴨別邸

障子の窓から見える景色も絵画

河合神社へ

河合神社の境内に入り、門前すぐ右横の銀杏が黄色い葉を散らした後で色鮮やかな風景が広がります。この神社の禰宜の息子・鴨長明が幼少のころ過ごした住処を再現した方丈の屋根にも銀杏の葉が落ちて秋の彩りで覆われていました。河合神社と言えば、下鴨神社の摂社で御祭神は桓武天皇の母、玉依姫命が祀られています。玉依姫命は美しいことから美麗の神として女性からの信仰も厚く、手鏡を形取った絵馬で美貌を祈願する神社としても有名です。絵馬を書く部屋が“鏡絵馬、御化粧室”と書かれてあるのが乙女らしくもあり微笑んでしまいました。

河合神社

河合神社の銀杏の木

鴨長明の方丈前で

鏡絵馬に願いを書く御化粧室

河合神社へ出ていよいよ自然の森散策。下鴨神社へと続く”糺の森”の「ただす」の由来は、賀茂川と高野川の合流である「只州」の意味や、この場所で物事の真偽をただしていたとされるなど諸説あります。この近くに現代の真偽をただす京都家庭裁判所があり、日本の裁判所の中でも最も裁判所にふさわしい土地柄である事は間違いないですね。そんな糺の森の紅葉は京都の北にありながらなぜ色づく時期が遅いのか。それは、背の高い樹木が生い茂っているため、下にある紅葉は覆う樹木が落葉してから日光を浴びて紅くなるからだそうです。下鴨神社・糺の森は原生林で紅葉散策は自然の森にどんどん入っていく感じで観賞します。森の先は下鴨神社です。

糺の森

森の途中に大きな木と寄りそう紅い紅葉

紅い紅葉の前でワンショット

本日は、下鴨神社のフリーマーケットもあって森の道に沿って店の青や赤、黄色の屋根のテントが原生林と紅葉に相まってとても良い眺めでした。

下鴨神社のフリーマーケット

下鴨神社前で一行はお開きとなり、下鴨神社で参拝するもよしフリーマーケットを見るもよし、帰りは好きな散策で解散です。今回は名残の紅葉・下鴨エリアのさんぽで、講師・森のガイドとともに歩きました。自然はやはり心をのんびりとさせてくれる力があると感じました。またいにしえの下鴨神社のパワーも頂いたように思います。次回は雪景色となるのでしょうか?京都の移ろう四季を、らくたびスタッフとともに楽しく散策いたしましょう!

印象に残った2ショット

らくたび谷口

2016年12月06日

11月27日京都さんぽ・早朝に眺める紅葉名所・東福寺塔頭の光明院

らくたび講師の山村純也がご案内する11月27日の京都さんぽ・早朝に眺める紅葉名所・東福寺塔頭の光明院へ添乗に行きました。朝からの雨で艶のある紅葉を観賞しました。

光明院は東福寺の塔頭寺院で金山明昶が開祖、1391年に創建されました。早朝から混雑している東福寺の通天橋あたりとは反対に、ひっそりとたたずむ光明院はゆっくりと庭園が楽しめる穴場的存在です。昔は池泉庭園であったけれど昭和十四年に重森三玲が現在の枯山水庭園に改築しました。春は梅と桜、夏は新緑、秋は紅葉と四季折々に七色に変わる庭として“虹の苔寺”としても有名で“酒の松竹梅のCM”や“JRそうだ京都へ行こう”などで紹介されたそうです。

寺院に入ると門前からはおよそ想像できない重森三玲が設計した庭園が視界に広がります。重森三玲は庭園の背後に皐月、つつじを雲紋になぞって刈り込み、南郷洗堰の石を大小用いて釈迦、阿弥陀、薬師如来を現した三尊石組、放射線状に光明を発する75の石を配置。そして、海と海岸を演出した州浜を枯山水に取り込みました。苔の中に小さな石を配置しているのは波しぶきを表現しています。

一見乱雑に置いてあるように見える石も、山村講師の説明を聞いて庭を見ると一つ一つ意味を持つ庭に見えてしまうのが不思議です。庭の周りを紅い紅葉と緑の皐月、つつじが絶妙なコントラストも抜群で、どこから写真を撮っても様になる庭園でした。

次回は、季節ごとに訪ねて変化するお庭を検証してみたいと思います。

らくたび 谷口

東福寺門前にて

光明院は東福寺の塔頭寺院で金山明昶が開祖、1391年に創建されました。早朝から混雑している東福寺の通天橋あたりとは反対に、ひっそりとたたずむ光明院はゆっくりと庭園が楽しめる穴場的存在です。昔は池泉庭園であったけれど昭和十四年に重森三玲が現在の枯山水庭園に改築しました。春は梅と桜、夏は新緑、秋は紅葉と四季折々に七色に変わる庭として“虹の苔寺”としても有名で“酒の松竹梅のCM”や“JRそうだ京都へ行こう”などで紹介されたそうです。

光明院へ行く途中にも紅葉が

静かにたたずむ東福寺塔頭・光明院

オレンジ色の紅葉が迎える光明院玄関

寺院に入ると門前からはおよそ想像できない重森三玲が設計した庭園が視界に広がります。重森三玲は庭園の背後に皐月、つつじを雲紋になぞって刈り込み、南郷洗堰の石を大小用いて釈迦、阿弥陀、薬師如来を現した三尊石組、放射線状に光明を発する75の石を配置。そして、海と海岸を演出した州浜を枯山水に取り込みました。苔の中に小さな石を配置しているのは波しぶきを表現しています。

庭園は想像をはるかに超えた広い庭園

一度のシャッターで収めきれないお庭

何回かわけてシャッターをきります

四回にわけて全体を撮りました

角度を変えて撮影

海と海岸を演出した州浜を表現

苔の中に小さな石を配置した波しぶき

枯山水に州浜を取り入れた重森三玲の庭園

三尊石組、放射線状に光明を発する石群

一見乱雑に置いてあるように見える石も、山村講師の説明を聞いて庭を見ると一つ一つ意味を持つ庭に見えてしまうのが不思議です。庭の周りを紅い紅葉と緑の皐月、つつじが絶妙なコントラストも抜群で、どこから写真を撮っても様になる庭園でした。

次回は、季節ごとに訪ねて変化するお庭を検証してみたいと思います。

らくたび 谷口

2016年12月05日

11月22日 京都さんぽ 錦秋彩る洛北屈指の紅葉スポット レポート

らくたびガイド富田啓子がご案内した11月22日の京都さんぽ、見ごろを迎えた洛北の紅葉スポットをご報告いたします。コースは金福寺、北山別院、、詩仙堂、八大神社、圓光寺、穂野出ほかです。

臨済宗南禅寺派のお寺。当寺を訪れた松尾芭蕉を偲んで与謝蕪村が造った茶室の芭蕉庵が紅葉と相まってきれいでした。井伊直弼と出会い倒幕派の情報を送るスパイとなって数奇な運命を送った村山たか女のゆかりのお寺でもあり、たか女が創建した弁天堂などがあります。寺の門を入ると真っ赤な紅葉が出迎え、中程に入ると紅葉に包まれた芭蕉庵を見上げて歩くお庭が続きます。静かにたたずむこのお寺のお庭の縁側にすわりガイドの富田さんがほのぼのと金福寺の歴史を語りました。

金福寺を後にして本願寺北山別院に向かいました。もとは天台宗の寺院で比叡山三千坊の一つでした。親鸞聖人が比叡山で修行をしていたとき、毎夜内緒で聖徳太子ゆかりの六角堂へお参りをしていました。その比叡山から六角堂にむかう途中で身を清めていたお寺がこの北山別院です。1678年に浄土真宗のお寺に帰属し本願寺の別院となりました。

静かな寺院を拝観した後は徳川家康の側近、石川丈山が隠居として建てた草庵の詩仙堂を訪ねました。詩仙堂は、凹凸窠(でこぼこした土地)の土地にいくつかの住居が建てられその中の“詩仙の間”に丈山が選んだ中国の詩人三十六人の肖像を狩野探幽・尚信に描かせて額を掲げたことから詩仙堂と呼ばれるようになりました。今回お目当ての庭園は丈山好みの唐様庭園で黄色、オレンジ、赤の紅葉が庭を彩っていました。丈山が山の猪をおどすために考えたとされる“鹿おどし”も秋の庭園に鳴り響いてましたが、所狭しと庭を散策する人間には“おどし”になっていませんでした(笑)。

詩仙堂を出たすぐそばに八大神社があります。八大神社は都の東北・表鬼門に位置することから古くより都を守る方除けの神様として信仰されてきました。ご祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱子命です。また、神社の境内地にある“一乗寺下がり松”は剣聖宮本武蔵と吉岡一門が決闘した場所でも有名で、今もファンの人達がこの神社を訪れています。

紅葉のお庭めぐり最後のお寺は徳川家康が禅師を招いて建立した洛陽学校の圓光寺へ。当初は伏見に建立されたのですが、その後相国寺山内に移り1667年に現在の一乗寺に移転されました。出版に使用された木活字があり、出版文化を発信したお寺のようです。庭園は枯山水の「奔龍庭」や苔と紅葉で有名な「十牛之庭」があります。十牛とは牛を主題とした十枚の絵で禅の悟りをあらわしたものです。その悟りをお庭で表現されています。お庭は紅葉の絨毯が広がり、また竹林の緑もあって、こちらでも色とりどりの秋の風景が楽しめました。

本日散策した洛北一乗寺、修学院エリアは比叡山に臨み延暦寺根本中堂に至る山道の雲母坂があります。都から見ると雲がもくもくと発生しているように見える、また、地質の花崗岩が砕けた土地柄で土砂中のキラキラ光る雲母が夕陽に照らされ光ることから雲母坂と呼ばれたなど諸説あります。

雲母坂で忘れてならないのが穂野出さんの“雲母漬”。小茄子を京都の白味噌で漬けたものです。ここから山を登る僧をはじめ登山者が急な坂を登る苦しさの中、楽しみの一つとなった伝統の味を守り続けている雲母漬です。らくたびのイベントでお出しする点心の一品でもお世話になっています。これは京都の逸品です。

また一乗寺のお土産物で忘れてならないのが一乗寺中谷さんの和と洋のスイーツです。私は“でっち羊羹”が大好きでお店で珈琲とでっち羊羹のセットをいただきました。

今年は例年よりも一週間ほど早い見ごろを迎えた京都の紅葉。これは急げと紅葉狩りに行かれた方もも多くおられたのではないでしょうか。四季の移ろいをいち早くあちらこちらへと出かけるのも楽しみの一つです。京の四季を京都さんぽで是非お楽しみください。

らくたび 谷口

金福寺

臨済宗南禅寺派のお寺。当寺を訪れた松尾芭蕉を偲んで与謝蕪村が造った茶室の芭蕉庵が紅葉と相まってきれいでした。井伊直弼と出会い倒幕派の情報を送るスパイとなって数奇な運命を送った村山たか女のゆかりのお寺でもあり、たか女が創建した弁天堂などがあります。寺の門を入ると真っ赤な紅葉が出迎え、中程に入ると紅葉に包まれた芭蕉庵を見上げて歩くお庭が続きます。静かにたたずむこのお寺のお庭の縁側にすわりガイドの富田さんがほのぼのと金福寺の歴史を語りました。

芭蕉庵を臨むお庭

お庭の縁側から

紅い紅葉がお出迎え

本願寺北山別院

金福寺を後にして本願寺北山別院に向かいました。もとは天台宗の寺院で比叡山三千坊の一つでした。親鸞聖人が比叡山で修行をしていたとき、毎夜内緒で聖徳太子ゆかりの六角堂へお参りをしていました。その比叡山から六角堂にむかう途中で身を清めていたお寺がこの北山別院です。1678年に浄土真宗のお寺に帰属し本願寺の別院となりました。

北山別院境内

詩仙堂庭園

静かな寺院を拝観した後は徳川家康の側近、石川丈山が隠居として建てた草庵の詩仙堂を訪ねました。詩仙堂は、凹凸窠(でこぼこした土地)の土地にいくつかの住居が建てられその中の“詩仙の間”に丈山が選んだ中国の詩人三十六人の肖像を狩野探幽・尚信に描かせて額を掲げたことから詩仙堂と呼ばれるようになりました。今回お目当ての庭園は丈山好みの唐様庭園で黄色、オレンジ、赤の紅葉が庭を彩っていました。丈山が山の猪をおどすために考えたとされる“鹿おどし”も秋の庭園に鳴り響いてましたが、所狭しと庭を散策する人間には“おどし”になっていませんでした(笑)。

お庭から見る詩仙堂

八大神社本殿

詩仙堂を出たすぐそばに八大神社があります。八大神社は都の東北・表鬼門に位置することから古くより都を守る方除けの神様として信仰されてきました。ご祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱子命です。また、神社の境内地にある“一乗寺下がり松”は剣聖宮本武蔵と吉岡一門が決闘した場所でも有名で、今もファンの人達がこの神社を訪れています。

圓光寺

紅葉のお庭めぐり最後のお寺は徳川家康が禅師を招いて建立した洛陽学校の圓光寺へ。当初は伏見に建立されたのですが、その後相国寺山内に移り1667年に現在の一乗寺に移転されました。出版に使用された木活字があり、出版文化を発信したお寺のようです。庭園は枯山水の「奔龍庭」や苔と紅葉で有名な「十牛之庭」があります。十牛とは牛を主題とした十枚の絵で禅の悟りをあらわしたものです。その悟りをお庭で表現されています。お庭は紅葉の絨毯が広がり、また竹林の緑もあって、こちらでも色とりどりの秋の風景が楽しめました。

見ごろの紅葉の圓光寺

圓光寺の庭園

竹林と紅葉

紅葉の絨毯が広がる庭園

本日散策した洛北一乗寺、修学院エリアは比叡山に臨み延暦寺根本中堂に至る山道の雲母坂があります。都から見ると雲がもくもくと発生しているように見える、また、地質の花崗岩が砕けた土地柄で土砂中のキラキラ光る雲母が夕陽に照らされ光ることから雲母坂と呼ばれたなど諸説あります。

紅葉の比叡山を臨む

比叡山に続く雲母坂で

雲母坂で忘れてならないのが穂野出さんの“雲母漬”。小茄子を京都の白味噌で漬けたものです。ここから山を登る僧をはじめ登山者が急な坂を登る苦しさの中、楽しみの一つとなった伝統の味を守り続けている雲母漬です。らくたびのイベントでお出しする点心の一品でもお世話になっています。これは京都の逸品です。

雲母坂の穂野出さん

雲母漬

小茄子を京都の白味噌で漬けた雲母漬

また一乗寺のお土産物で忘れてならないのが一乗寺中谷さんの和と洋のスイーツです。私は“でっち羊羹”が大好きでお店で珈琲とでっち羊羹のセットをいただきました。

一乗寺中谷

珈琲とでっち羊羹のセット

今年は例年よりも一週間ほど早い見ごろを迎えた京都の紅葉。これは急げと紅葉狩りに行かれた方もも多くおられたのではないでしょうか。四季の移ろいをいち早くあちらこちらへと出かけるのも楽しみの一つです。京の四季を京都さんぽで是非お楽しみください。

らくたび 谷口

2016年11月16日

11月13日 京都さんぽ 大原&秋の紅葉レポート

11月13日の京都さんぽで秋の大原へ行きました。田中講師の散策案内のもと添乗をいたしました。秋の大原散策は紅葉に色付きはじめているグラデーションの紅葉情報も併せてレポートいたします。

地下鉄の国際会館前で下車し、京都バスで19番の大原行きに乗りました。京都バスの大原バスターミナルで13時に集合し一路、三千院へ向かいました。

三千院へ向かう途中の道でしば漬けのお漬物店が軒を並べ、帰りの道では絶対に買うぞと思いながら歩いていると、参道の道も黄色から紅く染まり始めの紅葉が見えてきました。

三千院に近づくほど紅葉は紅くなっていました。門前の紅葉は見頃です。石垣に囲まれた御殿門は門跡寺院にふさわしい風格です。階段下から見上げる風景は圧巻です。

三千院の前身は比叡山東塔の草庵でのちに梶井門跡として妙法院、青蓮院とともに天台宗三門跡の一つとなりました。客殿から最初に見えるお庭が聚楽園。少しだけ黄色く色付きはじめていました。聚碧園を見ながら客間を通って宸殿へ。

宸殿でお参りをして振り向くと眼下に広がる雄大な有清園。高い杉の合間に黄色とオレンジ色に染まった木々が地面の苔の緑と相まってとても綺麗でした。

聚碧園の中にある往生極楽院阿弥陀堂。安置されているのは国宝・阿弥陀三尊像。阿弥陀如来の両脇侍は平安時代のもので、倭座(やまとすわり)で有名な観音菩薩と勢至菩薩です。倭座とは少しだけ腰を浮かして座っておられる姿のことを言います。今から極楽往生へ迎えんとする瞬間の姿を表現されているそうです。蓮の台に魂を乗せて極楽に向かう。死を迎える時、阿弥陀様が極楽浄土へ導いてくださるのだそうです。とても神聖で神秘です。

三千院のお庭を堪能した後は勝林院へ。勝林院は円仁(慈覚大師)の弟子寂源が法儀声明の修練道場として創建(1013年)したのが始まりです。後に仏を讃える歌謡や経を読む音律として広がった天台声明の根本道場となりました。また、1186年に天台宗の顕真が浄土宗の法然を招いて法然上人が唱える専修念仏について論議した「大原問答」が行われたところでも有名です。近くには“法然上人のこしかけ石”や法然上人の弟子・熊谷直実が護衛の鉈を捨てたとされる“鉈捨薮跡”などの伝説が残っています。

勝林院を後にして一行は寂光院へ。道すがら歩く道の風景は紅く色付く前の黄色、オレンジの紅葉がグラデーションで彩られていました。大原の田園風景を楽しみながら歩くと出家した建礼門院徳子が余生を送る寂光院へ行く途中で、泉に春のおぼろ月夜と自分の姿を映し見たとされる“朧の清水”があります。

寂光院の門前では赤と黄、緑の紅葉が広がっていました。真っ赤に燃える紅葉風景もよいですが三色揃った紅葉もまた趣が変わってよかったです。

寂光院は1400年前、聖徳太子が父帝用明天皇の菩提を弔うために創建されたと言い伝えられています。800年前に源平戦乱の末に敗れた平清盛の娘徳子が東山の長楽寺で出家後29歳の時に大原の里に住まわれ、この寂光院で夫高倉天皇や子安徳、平家一門の菩提を弔い、生涯を静かに閉じられたそうです。本堂は平成21年に不慮の火災により焼失。本尊の地蔵菩薩は全身を焦がしながらも残っていたそうです。本尊地蔵菩薩はじめ本堂などは建て直され真新しい姿の本尊地蔵菩薩を拝顔することができます。

寂光院を後にして、帰りの道へ。道の途中気になっていた大原の味噌屋さんへ寄りました。自家製のお味噌をはじめ白みその生キャラメルやアイスクリームを買っておられました。

私も、お土産にしば漬けを買いました。さっそく夕食で頂きました。また、次の日のお弁当にもしば漬けを入れました。しば漬け三昧です。

大原の里は京都市内とはまた違った風景が広がり、比叡山が近いことから歴史もたくさん点在します。参道沿いにはお土産物屋さんが軒を並べているので歴史を検証しながらそぞろ歩きの散策にピタッリだと思います。これから一挙に紅葉は紅く染まりあがります。古の秋の大原を紅葉、お土産ともにお楽しみください。もう見頃ですよ~。

らくたび 谷口

地下鉄の国際会館前で下車し、京都バスで19番の大原行きに乗りました。京都バスの大原バスターミナルで13時に集合し一路、三千院へ向かいました。

三千院へ向かう途中の道でしば漬けのお漬物店が軒を並べ、帰りの道では絶対に買うぞと思いながら歩いていると、参道の道も黄色から紅く染まり始めの紅葉が見えてきました。

土産物店を横目に歩く

参道脇に沿って紅葉が見える

三千院門跡石碑の前

三千院に近づくほど紅葉は紅くなっていました。門前の紅葉は見頃です。石垣に囲まれた御殿門は門跡寺院にふさわしい風格です。階段下から見上げる風景は圧巻です。

真っ赤に染まる紅葉

三千院の御殿門前

三千院の前身は比叡山東塔の草庵でのちに梶井門跡として妙法院、青蓮院とともに天台宗三門跡の一つとなりました。客殿から最初に見えるお庭が聚楽園。少しだけ黄色く色付きはじめていました。聚碧園を見ながら客間を通って宸殿へ。

聚碧園

宸殿でお参りをして振り向くと眼下に広がる雄大な有清園。高い杉の合間に黄色とオレンジ色に染まった木々が地面の苔の緑と相まってとても綺麗でした。

聚碧園で木々のトンネル

雄大な庭園

聚碧園の中にある往生極楽院阿弥陀堂。安置されているのは国宝・阿弥陀三尊像。阿弥陀如来の両脇侍は平安時代のもので、倭座(やまとすわり)で有名な観音菩薩と勢至菩薩です。倭座とは少しだけ腰を浮かして座っておられる姿のことを言います。今から極楽往生へ迎えんとする瞬間の姿を表現されているそうです。蓮の台に魂を乗せて極楽に向かう。死を迎える時、阿弥陀様が極楽浄土へ導いてくださるのだそうです。とても神聖で神秘です。

往生極楽院阿弥陀堂前で

三千院のお庭を堪能した後は勝林院へ。勝林院は円仁(慈覚大師)の弟子寂源が法儀声明の修練道場として創建(1013年)したのが始まりです。後に仏を讃える歌謡や経を読む音律として広がった天台声明の根本道場となりました。また、1186年に天台宗の顕真が浄土宗の法然を招いて法然上人が唱える専修念仏について論議した「大原問答」が行われたところでも有名です。近くには“法然上人のこしかけ石”や法然上人の弟子・熊谷直実が護衛の鉈を捨てたとされる“鉈捨薮跡”などの伝説が残っています。

勝林院前で

大原問答で法然上人を守ろうと熊谷直実が持っていた鉈を、法然上人に諭されて鉈を捨てたとされる薮跡

勝林院を後にして一行は寂光院へ。道すがら歩く道の風景は紅く色付く前の黄色、オレンジの紅葉がグラデーションで彩られていました。大原の田園風景を楽しみながら歩くと出家した建礼門院徳子が余生を送る寂光院へ行く途中で、泉に春のおぼろ月夜と自分の姿を映し見たとされる“朧の清水”があります。

少しだけ面影を残す建礼門院ゆかりの朧の清水

まだ緑の紅葉が残る寂光院参道の風景

寂光院門前で売られている伽羅蕗や山菜の佃煮を売るお店

寂光院の門前では赤と黄、緑の紅葉が広がっていました。真っ赤に燃える紅葉風景もよいですが三色揃った紅葉もまた趣が変わってよかったです。

三色の紅葉。寂光院門前

境内も赤の紅葉がアクセントになっています

寂光院は1400年前、聖徳太子が父帝用明天皇の菩提を弔うために創建されたと言い伝えられています。800年前に源平戦乱の末に敗れた平清盛の娘徳子が東山の長楽寺で出家後29歳の時に大原の里に住まわれ、この寂光院で夫高倉天皇や子安徳、平家一門の菩提を弔い、生涯を静かに閉じられたそうです。本堂は平成21年に不慮の火災により焼失。本尊の地蔵菩薩は全身を焦がしながらも残っていたそうです。本尊地蔵菩薩はじめ本堂などは建て直され真新しい姿の本尊地蔵菩薩を拝顔することができます。

本堂

苔もきれいです

寂光院を後にして、帰りの道へ。道の途中気になっていた大原の味噌屋さんへ寄りました。自家製のお味噌をはじめ白みその生キャラメルやアイスクリームを買っておられました。

大原の味噌屋さんでお土産の品定め

帰り道の大原の里田園風景

私も、お土産にしば漬けを買いました。さっそく夕食で頂きました。また、次の日のお弁当にもしば漬けを入れました。しば漬け三昧です。

大原名物しば漬け

茄子と茗荷のきざみしば漬け

大原の里は京都市内とはまた違った風景が広がり、比叡山が近いことから歴史もたくさん点在します。参道沿いにはお土産物屋さんが軒を並べているので歴史を検証しながらそぞろ歩きの散策にピタッリだと思います。これから一挙に紅葉は紅く染まりあがります。古の秋の大原を紅葉、お土産ともにお楽しみください。もう見頃ですよ~。

らくたび 谷口

2016年11月13日

《京阪ツーリストインフォメーションセンター祗園四条・旬風景11》

朝晩が寒くなった京都。紅葉も京都の北部に位置する大原から紅くなったと京阪祇園四条駅観光案内所へ情報が入った11月11日。出勤前に見た八坂神社楼門に“ 祝 七五三まいり ”の旗が風になびいていました。七五三詣りの季節だと懐かしく思い八坂神社へ。私もこの八坂神社で両親と七五三詣りをしたんだと思い出しました。

さて、七五三詣りの由来は定かではないですが、江戸幕府第五代江戸幕府第5代将軍である徳川綱吉の長男の健康を祈願したことからはじまったという説があります。江戸時代以降、子どもの成長を祝って神社・寺で詣でる日本の年中行事になりました。

日付は秋の収穫を神に感謝する月の11月と、旧暦の15日は鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たるため何事をするにも吉とされた日を選んで11月15日になったという説があります。15日に関して単純に七五三の七と五と三を足して15にしたと言う説もあります。

七五三の年齢は、“髪置きの儀”や“袴儀”、“帯解きの儀”を迎える子どもの成長の節目の歳や、奇数が縁起の良い数と考える思想からきているとも言われています。

忘れてはならないのが、千歳飴。長細い短冊型の袋に入った長細い飴。皆さま記憶にあるかと思いますが、字のごとく「千歳」つまり子どもが長生きしますようにという願いが込められた飴は、お詣りをした子どもに振る舞われます。千歳飴の袋には日の出や鶴亀、松竹梅と縁起物勢揃いの絵柄で飾られて、嬉しい気分になる福袋です。

恥ずかしながら、わたくしもずいぶん気の遠くなる前に氏神様の八坂神社で七五三詣りをしています。職場から家に帰りアルバムを見たら七五三詣りの写真がありました。もう昭和のノスタルジックな世界が広がっています。大丸百貨店の袋を見ると懐かしいと思えるのは少ないのではないでしょうか(笑)。

京都では子どもの成長を祝う行事として“十三詣り”という慣わしがあります。節目節目の行事はいつまでも受け継いでいきたいと思います。11月15日どうぞお子さまと一緒に八坂神社へお詣りください。

らくたび 谷口

11月11日の八坂神社

大きな七五三詣りののぼり

七五三詣りののぼり

境内も七五三詣りをお迎え支度

さて、七五三詣りの由来は定かではないですが、江戸幕府第五代江戸幕府第5代将軍である徳川綱吉の長男の健康を祈願したことからはじまったという説があります。江戸時代以降、子どもの成長を祝って神社・寺で詣でる日本の年中行事になりました。

日付は秋の収穫を神に感謝する月の11月と、旧暦の15日は鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たるため何事をするにも吉とされた日を選んで11月15日になったという説があります。15日に関して単純に七五三の七と五と三を足して15にしたと言う説もあります。

七五三の年齢は、“髪置きの儀”や“袴儀”、“帯解きの儀”を迎える子どもの成長の節目の歳や、奇数が縁起の良い数と考える思想からきているとも言われています。

忘れてはならないのが、千歳飴。長細い短冊型の袋に入った長細い飴。皆さま記憶にあるかと思いますが、字のごとく「千歳」つまり子どもが長生きしますようにという願いが込められた飴は、お詣りをした子どもに振る舞われます。千歳飴の袋には日の出や鶴亀、松竹梅と縁起物勢揃いの絵柄で飾られて、嬉しい気分になる福袋です。

恥ずかしながら、わたくしもずいぶん気の遠くなる前に氏神様の八坂神社で七五三詣りをしています。職場から家に帰りアルバムを見たら七五三詣りの写真がありました。もう昭和のノスタルジックな世界が広がっています。大丸百貨店の袋を見ると懐かしいと思えるのは少ないのではないでしょうか(笑)。

うん十年前の七五三詣り 母と私(氏神八坂神社の本殿横)

手に持つ大丸の袋が昭和ノスタルジック

七歳の七五三詣り

うん十年前に母と写真を撮った本殿横の景色は今も変わらず

京都では子どもの成長を祝う行事として“十三詣り”という慣わしがあります。節目節目の行事はいつまでも受け継いでいきたいと思います。11月15日どうぞお子さまと一緒に八坂神社へお詣りください。

境内の紅葉も紅く色づき始めて

紅葉しています

らくたび 谷口

2016年11月10日

11月6日開催 らくたび京町家フェスタ レポート

11月6日に開催しましたらくたび京町家フェスタは無事に終了いたしました。第一回目ということで、どれくらいのお客様が来場されるかとても心配でしたが、らくたび会員様はじめ一般のお客様約200名のお客様に来ていただきました。ありがとうございました。

今回は、一般公開という形をとった企画で代表の若村、山村はじめらくたびのスタッフが持ち前の特技を披露して皆さまに楽しんでいただこうという京町家イベントでした。代表と、ゲストをお迎えしてのトークショー、らくたびのスタッフによるワークショップ、そして手作り市の三部構成で開催しました。

代表の若村と山村は、大学時代の話かららくたび11年目を迎えた話をスライドを使って面白おかしく、漫才の掛け合いようにトークショーを行いました。らくたび文庫にサインをするなど普段にない和気あいあいとしたトークショーでした。

もう一つのトークショーはらくたび出版部より珈琲ライター&編集の田中慶一さんと珈琲トップバリスタの岡田章宏さんをお迎えして開催されました。田中さんは関西で800店の珈琲店を訪ねられたとか。今は目標1,000点を目指して記録進行中だそうです。バリスタの岡田さんは京都の小川珈琲で修行され独立して珈琲店を開店されるそうです。トークショー終盤では珈琲を淹れるデモンストレーションを行い、お客様は総立ちで香ばしく香る珈琲の抽出に見入ってました。トークショー終了後は、編集したことりっぷマガジンの特別編集「甘いしあわせ京都案内」の販売も行われました。

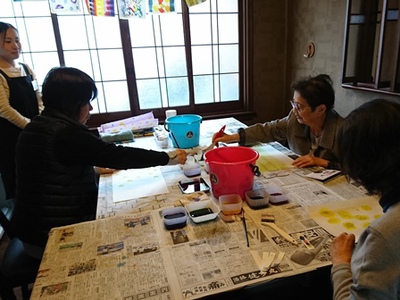

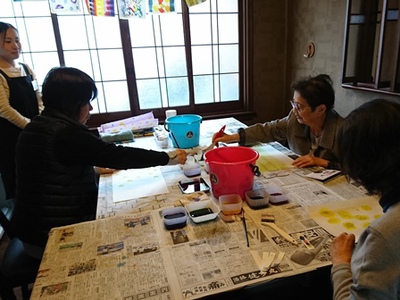

ワークショップでは、手すき和紙作家であるスタッフの河村さん指導のもと、手すき和紙を様々な色で染めてブックカバーを作っていただきました。らくたび京町家二階の洋間・書斎で設けられた教室はまるでアトリエのようで、アート感満載の空間。お客様は自由に絵や模様を描いておられました。皆さん歓談されながら、ときおり真剣なまなざしになっておられるのが印象的でした。

もう一つのワークショップではアロマテラピストの資格を持っている奥村さんがアロマの講義とアロマのバスソルトを作る教室が開かれました。奥村さんは着物のコレクターでもあり、当日は着物姿でワークショップに臨んでくれました。講義中はアロマの精油の香りをかぐ時間もあって教室になった二階の大広間はいつものお香でなく西洋の香りのアロマが漂っていました。お客様からたまには洋の香りもいいなという声も出て和気あいあいで講義が進んでいました。

手作り市では10のお店が出店。手作り市運営の経験を持つスタッフの鈴木さんが出店者手配から出店者との取次ぎを最終日まで行い、手作り市を成功へと導いてくれました。京町家らしい座卓での出店は、店主とお客様が腰をすえて話をするので、会話がなぜか和んでいたように見えました。お店の作品はどれも手作りで一つ一つ物語があります。物語を聞き入るお客様もあってなぜかそんな光景にほっとしました。

手探りでらくたび京町家フェスタの企画を行いましたが、トークショーもワークショップも手作り市もどれもらくたびに相応しい内容であったと確信しました。次回もこの形で続けていきたいと思います。あたたく見守っていただき、次回も皆さまのご支援を賜りたいと思います。どうぞ次回開催の際もよろしくお願い申します。今回ご来場いただきました皆さまありがとうございました。心から御礼申し上げます。

らくたび 谷口

今回は、一般公開という形をとった企画で代表の若村、山村はじめらくたびのスタッフが持ち前の特技を披露して皆さまに楽しんでいただこうという京町家イベントでした。代表と、ゲストをお迎えしてのトークショー、らくたびのスタッフによるワークショップ、そして手作り市の三部構成で開催しました。

代表の若村と山村は、大学時代の話かららくたび11年目を迎えた話をスライドを使って面白おかしく、漫才の掛け合いようにトークショーを行いました。らくたび文庫にサインをするなど普段にない和気あいあいとしたトークショーでした。

らくたび代表の若村&山村トークショー

満席のトークショー

らくたび文庫サイン会

もう一つのトークショーはらくたび出版部より珈琲ライター&編集の田中慶一さんと珈琲トップバリスタの岡田章宏さんをお迎えして開催されました。田中さんは関西で800店の珈琲店を訪ねられたとか。今は目標1,000点を目指して記録進行中だそうです。バリスタの岡田さんは京都の小川珈琲で修行され独立して珈琲店を開店されるそうです。トークショー終盤では珈琲を淹れるデモンストレーションを行い、お客様は総立ちで香ばしく香る珈琲の抽出に見入ってました。トークショー終了後は、編集したことりっぷマガジンの特別編集「甘いしあわせ京都案内」の販売も行われました。

珈琲トークショー

珈琲を淹れるデモンストレーション

ことりっぷ特別編集「甘いしあわせ京都案内」ご紹介

ワークショップでは、手すき和紙作家であるスタッフの河村さん指導のもと、手すき和紙を様々な色で染めてブックカバーを作っていただきました。らくたび京町家二階の洋間・書斎で設けられた教室はまるでアトリエのようで、アート感満載の空間。お客様は自由に絵や模様を描いておられました。皆さん歓談されながら、ときおり真剣なまなざしになっておられるのが印象的でした。

わきあいあいと手すき和紙に色をつける

手すき和紙について語る河村さん

町家ならではの風景1

町家ならではの風景2

もう一つのワークショップではアロマテラピストの資格を持っている奥村さんがアロマの講義とアロマのバスソルトを作る教室が開かれました。奥村さんは着物のコレクターでもあり、当日は着物姿でワークショップに臨んでくれました。講義中はアロマの精油の香りをかぐ時間もあって教室になった二階の大広間はいつものお香でなく西洋の香りのアロマが漂っていました。お客様からたまには洋の香りもいいなという声も出て和気あいあいで講義が進んでいました。

二階大広間にアロマの香りが漂う

アロマの特徴を説明する奥村さん

手作り市では10のお店が出店。手作り市運営の経験を持つスタッフの鈴木さんが出店者手配から出店者との取次ぎを最終日まで行い、手作り市を成功へと導いてくれました。京町家らしい座卓での出店は、店主とお客様が腰をすえて話をするので、会話がなぜか和んでいたように見えました。お店の作品はどれも手作りで一つ一つ物語があります。物語を聞き入るお客様もあってなぜかそんな光景にほっとしました。

手作り市

個性あふれる作家さんの作品が並ぶ

腰をすえて品定め

作品についてお客様と語る

手探りでらくたび京町家フェスタの企画を行いましたが、トークショーもワークショップも手作り市もどれもらくたびに相応しい内容であったと確信しました。次回もこの形で続けていきたいと思います。あたたく見守っていただき、次回も皆さまのご支援を賜りたいと思います。どうぞ次回開催の際もよろしくお願い申します。今回ご来場いただきました皆さまありがとうございました。心から御礼申し上げます。

らくたび 谷口

2016年10月29日

らくたび京町家フェスタ カウントダウン8

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店される金箔扇子作家の米原康人さんをご紹介します。

日本が発祥となる扇子は、昔からほとんど京都で作られ、伝統文化に培われた「扇子」に「京」を頭につけて京のブランド「京扇子」として世に知られています。京扇子は大きく五つの工程に分かれて作られます。ご紹介する米原さんは五つの工程の中の一つである金箔を張ったり絵を描く職人の金箔扇子作家さんです。

米原さんは、京都という扇子の産地ならではのこだわり製品をお手頃価格で提供しながら美術工芸品としての飾り扇も制作。19世紀初頭の機械化と手仕事の間で生まれたアールヌーボー、ゼセッションといった運動の中で生まれた作品やデザインの影響を受け、日本の伝統技法に落とし込み新たな感覚を取り入れた21世紀の扇子を作っておられます。

金箔扇子作家の米原康人さんのプロフィール

伝統工芸士で叔父の米原伸二の元、踊りなど芸事で使用される扇子を中心に金彩加工、箔押しの業務に従事。2015より作家活動。印刷では表現が難しい扇子本来の美しさ、格好良さを追求したオリジナルプロダクトを制作。

今回はより多くの人に京扇子を身近に感じ、手に取ってもらえるよう和の文化、金彩美をテーマにしたオリジナル扇子を出展してくださいますので、金箔扇子作家・米原さんならではのお扇子の美に触れてみてください。

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

らくたび 谷口

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店される金箔扇子作家の米原康人さんをご紹介します。

日本が発祥となる扇子は、昔からほとんど京都で作られ、伝統文化に培われた「扇子」に「京」を頭につけて京のブランド「京扇子」として世に知られています。京扇子は大きく五つの工程に分かれて作られます。ご紹介する米原さんは五つの工程の中の一つである金箔を張ったり絵を描く職人の金箔扇子作家さんです。

米原さんは、京都という扇子の産地ならではのこだわり製品をお手頃価格で提供しながら美術工芸品としての飾り扇も制作。19世紀初頭の機械化と手仕事の間で生まれたアールヌーボー、ゼセッションといった運動の中で生まれた作品やデザインの影響を受け、日本の伝統技法に落とし込み新たな感覚を取り入れた21世紀の扇子を作っておられます。

金箔扇子作家の米原康人さんのプロフィール

伝統工芸士で叔父の米原伸二の元、踊りなど芸事で使用される扇子を中心に金彩加工、箔押しの業務に従事。2015より作家活動。印刷では表現が難しい扇子本来の美しさ、格好良さを追求したオリジナルプロダクトを制作。

今回はより多くの人に京扇子を身近に感じ、手に取ってもらえるよう和の文化、金彩美をテーマにしたオリジナル扇子を出展してくださいますので、金箔扇子作家・米原さんならではのお扇子の美に触れてみてください。

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

らくたび 谷口

2016年10月29日

《京阪ツーリストインフォメーションセンター祗園四条・旬風景10》

《京阪ツーリストインフォメーションセンター祗園四条・旬風景9》

10月も終わりですが、真夏日を思わせる日もあり、これから紅葉の季節はほんとうに来るのかな?と思ってしまう今日このごろ、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

本日ご紹介するのは京阪祇園四条駅観光案内所で女性のおたずねベスト10にも入る人気の“安井金毘羅宮”さんです。縁切り、縁結びの神様をお祀りする神社として有名なこの神社は、老若男女の心をひきつけ、特に女性には心のよりどころになる頼みの綱的な存在の神社とも言えるでしょうか。

祭神は、大物主神、崇徳天皇、源頼政を祀ります。社伝は、保元の乱に敗れて讃岐で崩御した崇徳上皇の霊を慰めるために後白河法皇の命で建立された光明院観勝寺が当宮の起こりとされています。主祭神の崇徳天皇が国家安泰を祈るために自らもろもろ一切を断って祈願したという故事から“断ちもの祈願”のならわしができました。そして、このならわしからこの神社の縁切り祈願が生まれたそうです。

縁切りというと男女の関係を断ち切るというイメージが大きいかもしれませんが、今の自分をどうにか良い環境へ誘われたいと願う時、一旦今の悪い状態を断ち切って(浄める)、良縁を結ぶという広い意味合いを持っています。

私も年2回ほど友達を誘って気分転換に訪れます。境内に入ると大きな口を開けて悪縁を今吸い取ってあげようと鎮座する“縁切り、縁結び碑”のモニュメントが見えてきます。崇徳天皇の断ちもの祈願のご利益の力はさることながら、この神社の印象的なインパクトある“縁切り、縁結び碑”のモニュメントもこの神社の魅力の一つとなっていますので、“百聞は一見にしかず”一度お立ち寄りくださり、大きな口を開けたようなモニュメントを検証してください。面白く楽しい気持ちになります。良いご縁に恵まれるかもしれませんね。

らくたび 谷口

10月も終わりですが、真夏日を思わせる日もあり、これから紅葉の季節はほんとうに来るのかな?と思ってしまう今日このごろ、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

本日ご紹介するのは京阪祇園四条駅観光案内所で女性のおたずねベスト10にも入る人気の“安井金毘羅宮”さんです。縁切り、縁結びの神様をお祀りする神社として有名なこの神社は、老若男女の心をひきつけ、特に女性には心のよりどころになる頼みの綱的な存在の神社とも言えるでしょうか。

祭神は、大物主神、崇徳天皇、源頼政を祀ります。社伝は、保元の乱に敗れて讃岐で崩御した崇徳上皇の霊を慰めるために後白河法皇の命で建立された光明院観勝寺が当宮の起こりとされています。主祭神の崇徳天皇が国家安泰を祈るために自らもろもろ一切を断って祈願したという故事から“断ちもの祈願”のならわしができました。そして、このならわしからこの神社の縁切り祈願が生まれたそうです。

縁切りというと男女の関係を断ち切るというイメージが大きいかもしれませんが、今の自分をどうにか良い環境へ誘われたいと願う時、一旦今の悪い状態を断ち切って(浄める)、良縁を結ぶという広い意味合いを持っています。

私も年2回ほど友達を誘って気分転換に訪れます。境内に入ると大きな口を開けて悪縁を今吸い取ってあげようと鎮座する“縁切り、縁結び碑”のモニュメントが見えてきます。崇徳天皇の断ちもの祈願のご利益の力はさることながら、この神社の印象的なインパクトある“縁切り、縁結び碑”のモニュメントもこの神社の魅力の一つとなっていますので、“百聞は一見にしかず”一度お立ち寄りくださり、大きな口を開けたようなモニュメントを検証してください。面白く楽しい気持ちになります。良いご縁に恵まれるかもしれませんね。

らくたび 谷口

2016年10月27日

らくたび京町家フェスタ カウントダウン10

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店くださるイラストレーター&雑貨作家のGAB GAB(ガブガブ)さんをご紹介します。

GAB GAB さんは2007年より関西でイラスト・雑貨を中心に活動。少しレトロでどこか切ないイラストや、底抜けに明るくてポップなキャラクターなど描きながらライブペイントをはじめ、クレイ、ぬいぐるみ、絵本、アニメーションなど多様な表現で作品を作っておられます。

今回の手作り市で出店してくださる作品のコンセプトは“モチネコ”という猫をモチーフにしたファブリック雑貨。猫がおもちみたいにくっついてみたり、離れてみたり、そんな姿をブローチやストラップにしたゆかいで楽しい雑貨を出店してくださるようです。あいきょうのある猫たちが皆さまをお待ちしています。

モチネコ

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さま参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

らくたび 谷口

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店くださるイラストレーター&雑貨作家のGAB GAB(ガブガブ)さんをご紹介します。

GAB GAB さんは2007年より関西でイラスト・雑貨を中心に活動。少しレトロでどこか切ないイラストや、底抜けに明るくてポップなキャラクターなど描きながらライブペイントをはじめ、クレイ、ぬいぐるみ、絵本、アニメーションなど多様な表現で作品を作っておられます。

今回の手作り市で出店してくださる作品のコンセプトは“モチネコ”という猫をモチーフにしたファブリック雑貨。猫がおもちみたいにくっついてみたり、離れてみたり、そんな姿をブローチやストラップにしたゆかいで楽しい雑貨を出店してくださるようです。あいきょうのある猫たちが皆さまをお待ちしています。

二つと無いモチネコさん集合です。あたなの好きなモチネコさんを探してください。今回は、ブローチ、ストラップを出店されます。作品の一部をご紹介します。

モチネコ

くっついたモチネコ<strong>

ゆかいなモチネコさん

ネコさんもモチネコさんが大好きなようです。

FACEBOOK:GAB GAB

BLOG:http://gab2tm-blog.tumblr.com/

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さま参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

らくたび 谷口

2016年10月26日

らくたび京町家フェスタ カウントダウン11

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店されるキルト作家 “いろとかたち 中嶋 優子”さんをご紹介いたします。

中嶋優子さんは子どものころからミシンや手縫いが好きで、大人になり、京都の美術古書店で働く中で本の世界で世界中のうつくしいものを見ながら、今、「手」と「目」を生かしたセンスのいい布モノづくりをしておられます。

作品のコンセプトは、古着や昔の着物、折れた傘の布、北欧ビンテージ布など古布を使って作品作り。ふるいモノのなかには、古くてあたらしいデザインがたくさんあり、きらりと光る古い布の良さを引き出して作品にされているのが特徴です。もちろん!あたらしく生まれたテキスタイルデザインも「これはっ!」と思う布はどんどん使っておられるそうです。

今回の手作り市で販売してくださるのは、布モノ(ノートパソコンケース、タブレットケース、スマホケース、お札入れ、カードケース、ポーチ、ティッシュケース、ブックカバー など 身のまわりで使う布小物)です。

中嶋優子さんの作品を一部ご紹介します。

季節にあわせたウールのポーチをはじめ、ビンテージ布、リネンで作った布小物

onlineshop https://minne.com/irotokatati

homepage http://yukkuristore.thebase.in

Instagram https://www.instagram.com/irotokatachi_made/

Facebook https://www.facebook.com/yuuko.nakajima.125

Blog http://ameblo.jp/irotokatachi

布が持つ温かさと、古い中にも新しさを引き出す“いろとかたち 中嶋優子”さんの感性にふれてみませんか?

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さま参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

らくたび 谷口

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店されるキルト作家 “いろとかたち 中嶋 優子”さんをご紹介いたします。

中嶋優子さんは子どものころからミシンや手縫いが好きで、大人になり、京都の美術古書店で働く中で本の世界で世界中のうつくしいものを見ながら、今、「手」と「目」を生かしたセンスのいい布モノづくりをしておられます。

作品のコンセプトは、古着や昔の着物、折れた傘の布、北欧ビンテージ布など古布を使って作品作り。ふるいモノのなかには、古くてあたらしいデザインがたくさんあり、きらりと光る古い布の良さを引き出して作品にされているのが特徴です。もちろん!あたらしく生まれたテキスタイルデザインも「これはっ!」と思う布はどんどん使っておられるそうです。

今回の手作り市で販売してくださるのは、布モノ(ノートパソコンケース、タブレットケース、スマホケース、お札入れ、カードケース、ポーチ、ティッシュケース、ブックカバー など 身のまわりで使う布小物)です。

中嶋優子さんの作品を一部ご紹介します。

和モノのミニポーチ

季節にあわせたウールのポーチをはじめ、ビンテージ布、リネンで作った布小物

“いろとかたち 中嶋優子”

onlineshop https://minne.com/irotokatati

homepage http://yukkuristore.thebase.in

Instagram https://www.instagram.com/irotokatachi_made/

Facebook https://www.facebook.com/yuuko.nakajima.125

Blog http://ameblo.jp/irotokatachi

布が持つ温かさと、古い中にも新しさを引き出す“いろとかたち 中嶋優子”さんの感性にふれてみませんか?

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さま参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

らくたび 谷口

2016年10月24日

らくたび京町家フェスタ カウントダウン13

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店される画家のオガサワラミチさんをご紹介します。オガサワラミチさんの作品はキノコをモチーフにした絵が多く、少女やカラフルなうさぎさんや猫も自由に描いておられるのが印象的です。またモノトーンや色鮮やかな作品を手掛けておられるのも魅力の一つです。

身近な作品では、一点物アクセサリー(ブローチやピアス等)やファッションアイテム、缶バッチ、紙物、雰囲気画(似顔絵のように、その場で描くあなたがモチーフの対面式ライブドローイング)があります。らくたびの谷口は偶然にもオガサワラミチさんのキノコ群が横一杯に楽しく描かれている日本手拭を持っています。何かご縁を感じます!

今回の手作り市では、ブローチなどを出店くださる予定です。作品の一部をご紹介いたします。

オガサワラミチさんTV出演決定!

きのこを描くことをライフワークにしているオガサワラミチさんは、きのこ関連でテレビの出演が決まったそうです。情報が遅くなりましたが明日10月25日の10:30~11:55 KBS京都「おやかまっさん」に出演されますので見てくださいね!

★プロフィール★

京都を中心に活動している画家

個展ではドローイング作品を主に制作、発表

2016年10月 KBS京都テレビ おやかまっさん出演

最近は身につけれる作品、コンテンポラリージュエリー等も制作中

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さまご参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

らくたび 谷口

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、手作り市に出店される画家のオガサワラミチさんをご紹介します。オガサワラミチさんの作品はキノコをモチーフにした絵が多く、少女やカラフルなうさぎさんや猫も自由に描いておられるのが印象的です。またモノトーンや色鮮やかな作品を手掛けておられるのも魅力の一つです。

身近な作品では、一点物アクセサリー(ブローチやピアス等)やファッションアイテム、缶バッチ、紙物、雰囲気画(似顔絵のように、その場で描くあなたがモチーフの対面式ライブドローイング)があります。らくたびの谷口は偶然にもオガサワラミチさんのキノコ群が横一杯に楽しく描かれている日本手拭を持っています。何かご縁を感じます!

今回の手作り市では、ブローチなどを出店くださる予定です。作品の一部をご紹介いたします。

木片ブローチ(2×2cm)

雰囲気画見本

似顔絵のように、あなたをモチーフにオガサワラミチがその場で描く対面式ライブドローイング。イベントで人気があります。

缶バッチ作品

オガサワラミチさんTV出演決定!

きのこを描くことをライフワークにしているオガサワラミチさんは、きのこ関連でテレビの出演が決まったそうです。情報が遅くなりましたが明日10月25日の10:30~11:55 KBS京都「おやかまっさん」に出演されますので見てくださいね!

http://www.kbs-kyoto.co.jp/tv/oya/

★プロフィール★

京都を中心に活動している画家

個展ではドローイング作品を主に制作、発表

2016年10月 KBS京都テレビ おやかまっさん出演

最近は身につけれる作品、コンテンポラリージュエリー等も制作中

http://www.ogasawaramichi.com/

https://instagram.com/kinokono_mi

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さまご参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

らくたび 谷口

2016年10月20日

らくたび京町家フェスタ カウントダウン17

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”にご参加ください!

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、折田治代さん・熊本汐里さん・本田このみさん達による3人制作ユニットのpuntas(プンタス)さんをご紹介します。

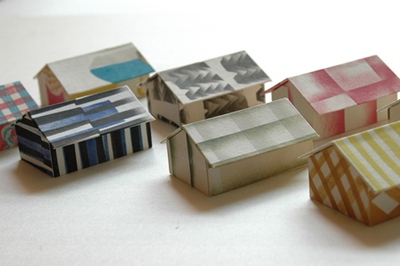

puntas(プンタス)さんは、2010年に京都精華大学を卒業された折田治代さん・熊本汐里さん・本田このみさん達による紙もの制作ユニット。主に木版画やステンシルを用いて紙箱やポストカードなどの作品を制作されているようです。図柄を反転して印刷するため、ユニット名はpuntas。「スタンプ」を反転させた言葉だそうです。

作品のコンセプトは、手の味が感じられる雑貨や版画を身近に感じてもらえるような雑貨を作ること。今回の手作り市では紙箱やポストカードなどが出店されます。箱に使われている紙は全て手刷りの木版画とステンシル。どこか懐かしさを感じる温かみあふれる雑貨が揃います。作品を一部ご紹介します。

株式会社 らくたび

〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町333 らくたび京町家

TEL 075-257-7321 / FAX 075-257-7350

Mail: kyoto@rakutabi.com

11月6日(日)らくたび秋のイベント“秋の祭典らくたび京町家フェスタ”手作り市

手作り市は無料です!皆さまご参加いただけます!

★10:00~17:00★

詳しくは

↓↓↓

https://www.facebook.com/rakutabi/posts/1662119427432883

http://www.rakutabi.com/kyo_machiya.html#s20161106

らくたび 谷口

今回は11月6日(日)に開催します“らくたび京町家フェスタ”の中から、折田治代さん・熊本汐里さん・本田このみさん達による3人制作ユニットのpuntas(プンタス)さんをご紹介します。

puntas(プンタス)さんは、2010年に京都精華大学を卒業された折田治代さん・熊本汐里さん・本田このみさん達による紙もの制作ユニット。主に木版画やステンシルを用いて紙箱やポストカードなどの作品を制作されているようです。図柄を反転して印刷するため、ユニット名はpuntas。「スタンプ」を反転させた言葉だそうです。